魔幻般的2022年终于过去了,刚刚阳康的我们虽然还在担忧着父母,但已经止不住地向往未来:当新年的曙光洒满大地时,我们会回到2019年的生活吗?

我的一个朋友进商场时仍会下意识地掏出手机来扫码,然后哑然失笑,幸福地把手机放回口袋。三年,让非常态变成肌肉记忆,常态则成了意外之喜。

我的另一个朋友迫不及待地预定了去泰国过春节的行程,“太久没出国了,想看看外面的世界。”

第三个朋友筹划春节后找份工作,她在封控解除前失业了,公司拖欠了4个月的工资,但她离职前仍然尽心尽力地做完了手头工作。“老板也不容易,公司账上确实没钱了。”

第四个朋友是某公司的市场总监,他摩拳擦掌地打算在新年大干一场,“国家又全力以赴发展经济了,我们必须跟上趟。”

第五个朋友是位民企老总,他对未来谨慎乐观,“关键是信心,信心不足就不会增加投资扩大生产,但信心不是喊几句口号就能恢复的。”

我身边没一个人对2022年有一丝一毫的留恋,这一年的记忆太沉痛了,沉痛到永生难忘,以至于渴望极速翻篇。

2023年会更好吗?所有人都希望答案是yes,所有人都相信:2022年都这样了,2023年还能怎样呢!

我们从哪儿来?

截至2022年12月31日24时,财经十一人的41万订户中,26-35岁的占38%,326-45岁的占31%,46-60岁的占19%,18-25岁的占10%。

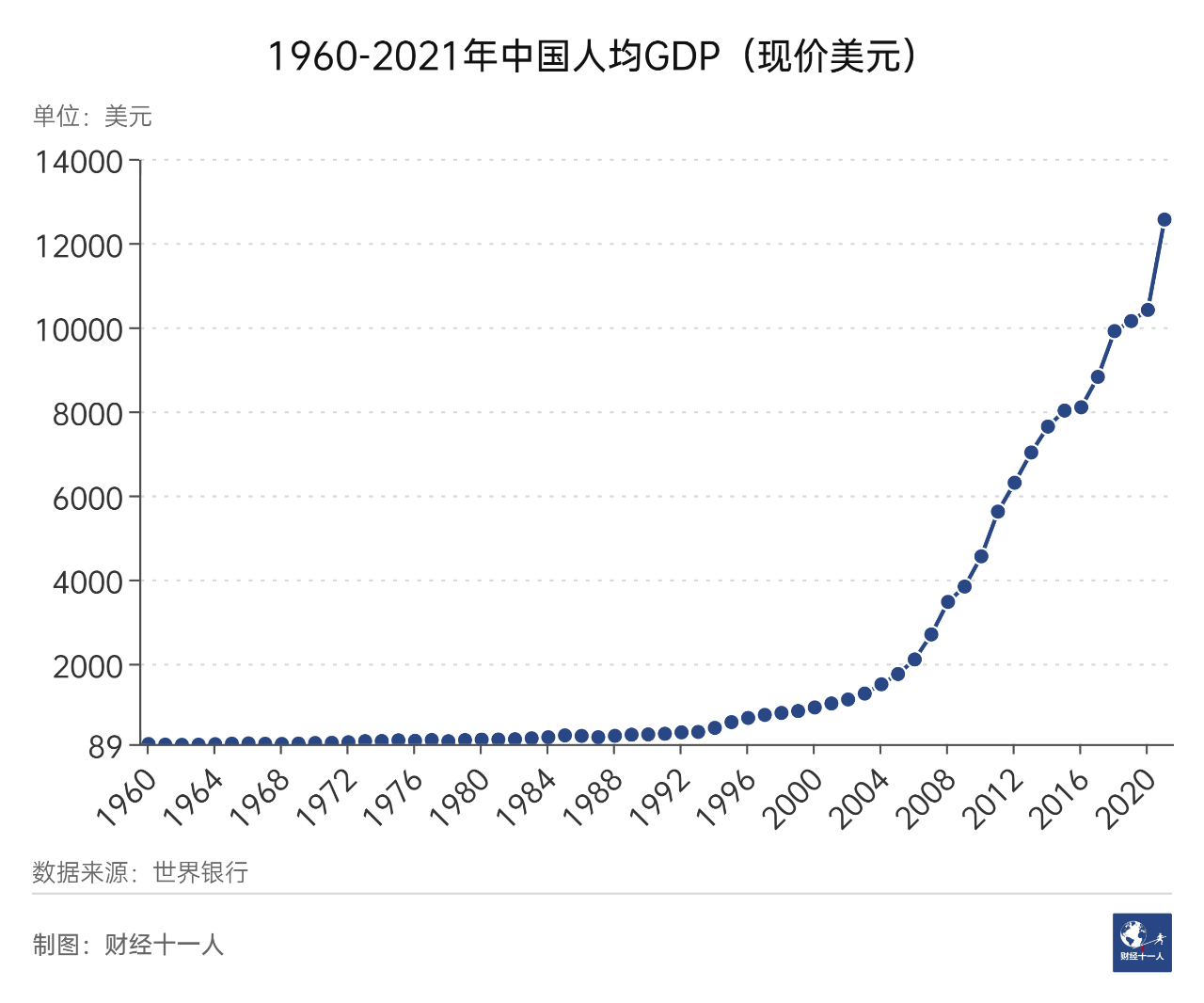

现年25岁的人出生于1997年。那一年,中国GDP增长率9.3%,经济总量排世界第七,人均GDP781美元,排世界第138。(数据来源:世界银行,联合国统计司,中国国家统计局,下同)

那一年,中共召开十五大,为股份制正名,决定发展混合所有制经济,明确非公有制经济也是社会主义市场经济的重要组成部分,把国企改革的方向设定为建立“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度。

那一年,香港回归,天安门广场上数十万人彻夜不眠、心潮澎湃地观看了中英政权交接仪式。

那一年,江泽民主席访美,克林顿总统称愿意推动中国早日加入世界贸易组织,中美宣布致力于建立面向21世纪的建设性战略伙伴关系。

那一年,第一代互联网创业方兴未艾。26岁的丁磊创办“网易”——让上网变得容易。比丁磊早两年创业的张朝阳时年33岁,但他的爱特信公司(后来改名搜狐)已濒临倒闭,他在麻省理工学院的导师尼葛洛庞帝再次出手相救,引荐他拿到英特尔的风险投资。

1997年10月,江泽民主席访美

现年35岁的人出生于1987年。那一年,中国GDP增长率11.6%,经济总量排世界第九,人均GDP251美元,排世界第147。

那一年,中共召开十三大,提出社会主义初级阶段理论和党在初级阶段的基本路线:“一个中心、两个基本点”,以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放。

那一年,海峡两岸在隔绝了38年后开放互访探亲,数十万人在激动的泪水中挥去乡愁。

那一年,韩国百万人走上汉城街头要求宪政民主,军政府被迫同意第二年改宪直选。

那一年,北京前门开张了肯德基在中国的第一家餐厅,中国和葡萄牙达成1999年收回澳门的协议,中越边境冲突开始降温,中苏恢复中断9年的勘界谈判,美苏达成《彻底销毁中程弹道导弹条约》,近40年的冷战进入尾声。

现年45岁的人出生于1977年,那一年,中国GDP增长率7.6%,经济总量排世界第九,人均GDP185美元,世界排名第127。

那一年,文革浩劫已经结束,但中国仍被“两个凡是”的阴影笼罩,时任最高领导人在《人民日报》发文指示:把无产阶级专政下的继续革命进行到底。

那一年,停止11年的高考恢复,数百万“上山下乡”的青年盼来了再次改变命运的机会。自此知识不再是越多越反动,知识分子不再是“臭老九”,满目疮痍的中国终于开始步入正轨。

那一年,中美尚未建交,冷战还在高潮,态势是苏攻美守,中苏、中越边境形势紧张,中国外交战略从“反帝反修”调整为“联美抗苏”。

1977年,恢复高考后的考生

现年60岁的人出生于1962年。那一年,中国GDP负增长5.6%,经济总量排世界第八,人均GDP70美元,世界排名第95

那一年,中国刚刚走出导致数千万人非正常死亡的“三年自然灾害”。在年初的“七千人大会”上,时任最高领导人做了自我批评,会议达成调整国民经济大政方针的共识,以期迅速扭转困难局面。但到了当年9月,最高领导人重新强调:阶级斗争必须年年讲、月月讲、天天讲。

那一年,中印爆发边境战争,中国军队完胜,美苏均站在印度一方。中印边界线至今未能划定。

那一年,东德当局在柏林墙上加装2米高的带电铁丝网,这座155公里长的高墙把柏林分隔为东西两部分,是德国分裂的象征,也是冷战的象征。

那一年,美苏爆发古巴导弹危机。为反制美国在土耳其部署核导弹,苏联也往古巴运送核导弹,美国出动由8艘航空母舰、68个空军中队组成的庞大舰队堵截苏联船只,核战争一触即发。危机最终以赫鲁晓夫退却而告终。

整体而言,财经十一人的读者都是幸运的。哪怕是1962年出生的人,也在成年之前就赶上了国家的改革开放。

1978年,中国人均GDP156美元,不到世界平均水平的1/13,90%的人口处于赤贫状态。当年,撒哈拉沙漠以南非洲国家的人均GDP为490美元。

这是极低的起点,但对一个16岁的少年,面前是充满希望的未来。他30岁时,中国经济开始提速;40岁时,中国经济开始腾飞;60岁时,他已经完整经历人类历史上最波澜壮阔的经济增长。

2010年,中国GDP增长率10.6%,经济总量跃居世界第二,人均GDP4550美元,世界排名第115。2020年,中国GDP增长率2.2%,经济总量排世界第二,人均GDP10409美元,世界排名第75,离世界银行定义的高收入国家标准一步之遥。这个标准每年动态调整,2020年是12696美元。

1977年出生的人也许是最幸运的,他大学毕业之际正值中国加入世界贸易组织,中国迅速成为跨国公司的乐土,成为世界工厂。紧接着,自主创业的大潮涌起,电脑、手机、汽车、房地产、互联网、移动互联网、电商、社交媒体……一波又一波的风口,成就了一波又一波的创业者、企业家和打工人。

20年间,数亿人摆脱了贫困,数亿人步入中产阶级,买车、买房、出国度假、应有尽有的日常消费品、多语种跨时区的工作环境,这些父辈年轻时想都不敢想的事情,就这样不知不觉地、自然而然地成为这一代人的日常生活。

这一切究竟是怎么发生的?

清华大学经管学院前院长钱颖一教授总结说:把激励搞对,让市场起作用,对外开放。这就是中国经济奇迹的由来。

这是我看到的最言简意赅的解释,但仍是自上而下的解释。如果换一个自下而上的视角,那么归根结底,中国经济奇迹是因为邓小平在四十年多前将创造财富的权力还给了人民。中国人是全世界最勤奋进取、最崇尚发家致富的民族,给点阳光就会灿烂,施点雨露就会绽放。40年多前中国经济濒临崩溃,完全是因为捆住了人民的手脚。那时,一个精壮劳力可以食不裹腹地无所事事,但他要是把本乡的出产卖到外乡,就可能因“投机倒把”罪而被枪毙。

如果还要添加些什么,那就是法治。市场经济的核心是竞争,有竞争才有效率,才有激励。但没有法治就没有公平竞争,公平竞争的意义丝毫不亚于可竞争,因为不公平竞争的结果一定是竞争本应导致的效率提高无法实现,久而久之就会令其中一方退出竞争。

法治要靠政府,中国政府很久以前就清楚意识到法治的重要性,因此把依法治国作为自己的纲领,“竞争中性”也在2019年4月首次写入中央文件(中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》)。但中国政府要想做到竞争中性尤其不易,因为政府拥有庞大企业,当裁判自己的儿子和别人的儿子同场竞技时,对裁判的道德水准无疑提出了超常要求。

外部环境也至关重要。对外开放不光是主观愿望,还需要一个全球化的外部环境,中国能成为世界工厂,正因为从上世纪九十年代到本世纪头十五年,是人类历史上前所未有的全球化和自由贸易时代。

我们会去哪儿?

2016年,英国公投退出欧盟,特朗普出人意料地击败希拉里当选美国总统,这是两个标志性事件,意味着这轮持续了整整一代人的全球化浪潮已经退潮,而发起退潮的核心力量,正是当初推动涨潮的核心力量。

2017年12月,特朗普政府在《国家安全战略》报告中将中国定义为“美国最大的战略竞争对手”。2018年3月,特朗普政府宣布对500亿美元的中国输美商品加征关税,中美贸易战爆发。当年12月,加拿大警方应美国政府要求在温哥华拘捕华为首席财务官孟晚舟,中美科技冷战爆发。

拜登于2021年初接任总统后,中美两国的紧张气氛并未缓解。2022年5月,美国国务卿布林肯在阐释对华政策时称:中国是唯一既具有改变世界秩序意图又具备这个能力的国家,这是美国面对的最严峻的长期挑战。

2022年11月,德国总理朔尔茨成为二十大后第一个来华访问的西方国家政府首脑,他将德中关系定位为三重角色:合作伙伴、竞争者、制度性对手,但坚持合作第一、竞争第二、对抗第三。朔尔茨称:这也是欧盟的立场。

中国领导人则在中美元首会晤中表示:当前中美关系的局面不符合两国和两国人民根本利益,也不符合国际社会期待。两国关系应该重回健康稳定的发展轨道,造福两国,惠及世界。

言及中国和世界的关系,中国领导人多次表态:对外开放是中国的基本国策,中国开放的大门不会关闭,只会越开越大。中国坚持经济全球化的正确方向,不断增强国内国际两个市场两种资源的联动效应,以中国新发展为世界提供新机遇,推动建设开放型世界经济。

看似远在天边的全球化,看似庙堂之上的大国博弈,其实与你我的工作、生活息息相关。决定着你能否看到国外大片,能否有机会出国留学,能否同步跟进最新的技术趋势,能否保住海外订单,能否到国外拓展业务。

即便你对这些都不感兴趣,只想全心全意地做好内循环,你也难免会被殃及池鱼。中国国内市场的规模,尚无法消化中国制造庞大的产能,当输往海外的产能不得不缩回来,国内市场的内卷势必加剧,你的公司能否扛得住竞争,你的工资、甚者你自己,是否会成为压缩成本的对象?

有人会争辩说,扩大内需已成国策,中国有14亿人口,市场广阔,以内循环为主也完全能够支撑经济发展。

这话逻辑上没错,也有实例支持,美国在南北战争之后的外贸依存度一直很低,主要靠内需实现了超法赶英,到1894年成为世界第一经济大国。

但是,中国经济要扩大内需,就必须克服国强民弱的结构性制约。经济总量早已是全球第二,人均GDP也接近高收入国家门槛,但人民的平均购买力却有限。用李克强总理的话:“有6亿人每个月的收入也就1000元。”

李总理是在2020年5月的全国两会上说这番话的。前文有述,2020年中国14亿人,人均GDP10409美元,合人民币7.2万元,月均近6000元,为什么会有这么大差距呢?

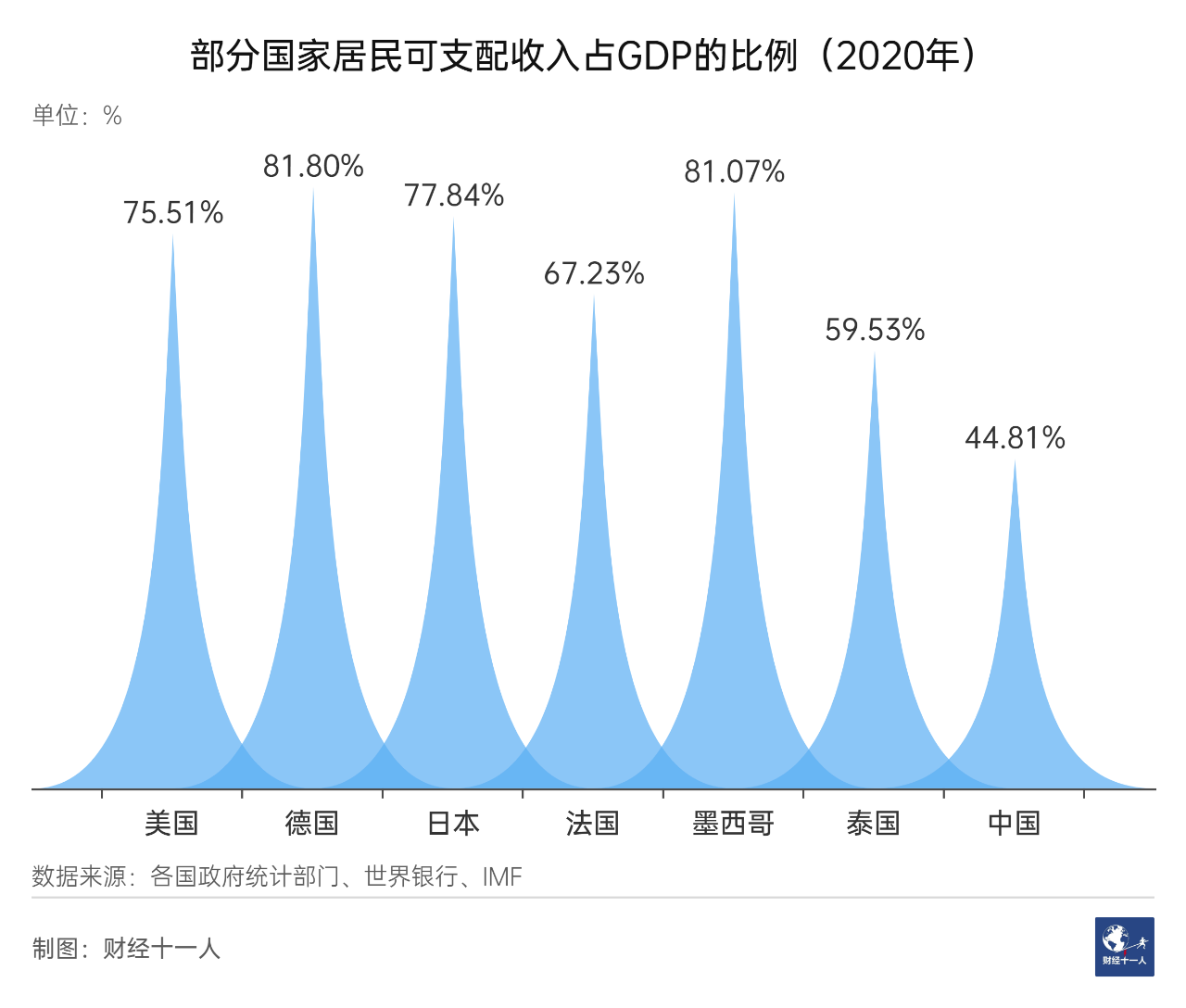

这是因为中国居民作为一个整体,在财富分配中所占的比例过低。请看下图:

GDP(国内生产总值)是一国一年内创造的总财富,人均GDP就是人均创造的财富,居民可支配收入则是属于居民的财富。除了居民,参与分配还有政府和企业,政府要维持社会运行,企业要维持生产经营,他们也需要财富支撑。

从上表可以看出,中国居民每创造100元财富,自己拿到手的只有44.81元,在主要国家中,这个比例是最低的。

居民拿得少,意味着政府和企业拿的多,事实的确如此,请看下表:

这张图表是用支出法统计的中国GDP,反映的是财富的去向,是被本国居民拿走了、被政府拿走了、被企业拿走了,还是被外国消费者拿走了。资本形成主要反映企业所得,企业每年的投资,刨除发给员工的工资奖金、付给供应商的货款之后,就是资本形成,包括固定资产和存货。资本形成中也有一部分属于居民,就是购房支出。外国的消费就是净出口,出口减去进口之后的差额,这个差额有的国家长期为正,比如中日德,有的国家长期为负,比如美英。

在GDP过万亿美元的大型经济体中,中国是唯一企业占比超过40%,居民占比低于40%的。其它大型经济体,居民消费占GDP的比重普遍在50%以上。这种结构之下,中国经济的特点就是老百姓挣得少花得也少,企业挣得多花得也多,体现在增长动力上,就是投资大于消费。

经济由投资驱动,投资又由政府驱动,中国经济的这个特征从上表中却看不出来。因为近些年中国GDP构成中的高资本形成率主要靠国有企业支撑。国企投资中的相当部分应算政府投资,但被统计为企业投资。如果物归原主,那么上表中的政府消费率就要增加10-20个百分点。

对于后发国家,工业化加速阶段由投资驱动是好事,这意味着有望实现跨越式发展,用几十年走完人家一两百年的路,日本韩国也都经历过这个阶段。但是,1955-2019年间,日本GDP中的居民消费率从来没有低于过50%,最近20年则稳定在55%-60%之间。

中国经济的特点是数十年来投资占比一直过高,消费占比一直过低,但是投资厂房机器、道路港口、广场公园,最终目的还是改善人民生活,而不是让人民生活在光鲜亮丽的城市里却没钱消费。经济长期由投资驱动,意味着经济增长并未实质性地改善民生。

当然,消费率并不是越高越好。消费率过高,意味着储蓄率过低,意味着可用于投资的资本不足,这不利于经济增长。但中国经济的问题,第一是消费率长期太低,第二是储蓄率虽高,但政府和国企过多担当投资主体,而他们通常既在资本回报上低效率,也在创造就业上低效率。

要想扩大内需,除了提高居民在财富分配中的比例,还应缩小居民之间的贫富差距。

2021年9月28日,在《中国的全面小康》白皮书新闻发布会上,国家统计局局长宁吉喆披露:2020年全国居民人均可支配收入基尼系数是0.468,基尼系数最高的一年是2008年,0.491,之后呈现波动下降态势。

基尼系数是国际通用的衡量贫富差距的指标。基尼系数为1表明收入分配绝对不平等,基尼系数为0表明收入分配绝对平等。一般认为,基尼系数在0.2-0.3为比较合理,0.3-0.4相对合理,0.4-0.5为差距较大,0.5以上表明贫富悬殊。

2019年,巴西的基尼系数高达0.6,美国是0.49,印度0.39,英国0.36,韩国0.35,法国德国都是0.33,日本0.30,北欧五国都不到0.3。

财富的总量是一回事,财富的分配是另一回事。贫富悬殊,内需就很难扩大,因为占人口大多数的穷人想消费却没有消费能力,少数富人有消费能力但消费总量有限。内需不足,经济就只能靠外需支撑,而外需的波动性又不可控。

贫富悬殊的国家通常也是社会矛盾尖锐,族群对立严重的国家。例如巴西,富人必须住在监狱般的高墙大院里。

所以共同富裕真的很重要,它不仅是一个社会理想,也是经济可持续发展,国家迈过中等收入陷阱的必由之路。放眼全球,凡是社会安定、人民幸福的国家,都是低基尼系数的国家。

实现共同富裕也真的很难很难,全球200多个国家,共同富裕的也就十分之一左右。难就难在既要富裕,也就是保证经济效率,能把蛋糕做大;又要共同,也就是保证社会公平,实现社会和谐。

人生而平等,这是人权角度而言;人生而不平等,这是能力角度而言。公平与效率,似乎是一对天然的矛盾,人类数千年文明史,直到最近五六十年,才出现能够驾驭这一平衡木的国家。但在同一时期,失败的案例也比比皆是,其中最典型的莫过于委内瑞拉,世界上石油储量最多的国家。

1999年,44岁的乌戈·查韦斯就任委内瑞拉总统时,委内瑞拉同时是拉丁美洲最富裕和贫富不均最严重的国家。查韦斯出身穷苦人家,清正廉洁,真诚地希望帮助穷人过上好日子,但他的经济政策:劫富济贫、国有化、赶走外资、工人治企,完全是建立在高油价基础上的沙上之塔。查韦斯2013年去世,之后没几年,委内瑞拉就成了拉丁美洲最贫困的国家,通货膨胀率最高达到百分之一百万。截至2019年底,460万人逃亡国外,占人口总数的16%。这一切,就发生在短短的20年间。(刘瑜,《比较政治学30讲》)

在追求财富平等方面,中国有着源远流长的传统。孔子说:不患寡而患不均。他也描述过心目中的大同社会:大道之行,天下为公,选贤与能,讲信修睦。

遗憾的是,中国历史上从来没有过大同社会,只有一轮又一轮因“朱门酒肉臭,路有冻死骨”而引发的惨烈农民起义和改朝换代。大同越来越远,专制日甚一日,创造财富的能力却停滞不前。根据经济史学家安格斯·麦迪森的研究,中国在公元1950年的人均GDP,比公元0年还要低2.4%。(《世界经济千年史》)

因此,要实现全体人民共同富裕的现代化,中国自己的历史里找不到答案,必须放眼世界,从整个人类文明的成果中汲取营养。

我们能做什么?

如果你不是出生在1997年,而是出生在1957年,那你有可能在接下来的大饥荒中夭折,即便你长大成人,你上大学的机会也微乎其微。如果你运气好,20多岁的时候会成为一名国企工人,但40多岁的时候很可能下岗失业,不过你还有机会自力更生最后一搏。

如果你不是出生在1962年,而是出生在1862年,那你很可能在之后十年席卷中国的内战中丧生。如果你生命力顽强,接下来还会赶上中法战争、中日战争、八国联军战争。你很可能看不到民清交替,因为那时中国的人均预期寿命不到40岁。

在经历了2018年之后的波折,尤其是最近三年的艰难之后,我想很多读者都或多或少思考过个人与时代的关系,或多或少有过无力感和无奈感。但是,如果把目光投向历史的纵深,我们就会发现,或许我们已经告别了最好的时代,但迎接我们的绝不是最坏的时代。

北宋初期的名丞吕蒙正有言:“时也、命也、运也,非吾之所能也。”

吕蒙正位居宰相,一人之下、万人之上,仍有如此感慨。我们作为这个不平凡时代的平凡人,面对时代洪流时所能做的,无非是做最好的准备,做最坏的打算。

什么叫做最好的准备?耶鲁大学校长Peter Salovey 2021年8月28日在欢迎新生的致辞中引用了犹太领袖Rabbi Kagan(1838–1933)的话,当Kagan被问到他何以能拥有如此影响力时他回答:

“I set out to try to change the world, but I failed. So, I decided to scale back my efforts and only try to influence the Jewish community of Poland, but I failed there, too. So, I targeted the community in my hometown of Radin, but achieved no greater success. Then I gave all my effort to changing my own family, and failed at that as well. Finally, I decide to change myself, and that’s how I had such an impact on the Jewish world.”

“开始的时候,我尝试改变世界,但我失败了。所以我决定缩小范围,只尝试影响波兰的犹太社区,但在那里我也失败了。于是我把目标锁定在我的家乡雷丁(现属白俄罗斯)的社区,但也没有取得多大成功。然后我又把所有的努力都集中在改变我自己的家庭上,但依旧以失败告终。最后,我决定改变自己,这就是我能对犹太世界产生影响的原因。”

(作者为财经十一人主编,感谢陈贤忠精良的数据支持)