我的家乡,在山西省运城市闻喜县,其位于古称“河东”的晋南,历史悠久,名人辈出,譬如天下第一士族、前后兴旺800年、出了59个宰相的裴氏家族。但这些,其实和我这个平民子弟没什么关系。父母在,不远游,是我春节回家的唯一理由。

和许多同事回村过年、能写出中国乡村许多悲苦不同,我自小就住在县城里,感受不大相同。春节的主要时间,就是和父母呆在一起。

这两年,山西省和运城市一直在国内媒体上保持着“高出镜率”。中央查处山西塌方式腐败,加之落马高官令计划是运城籍,导致家乡声名鹊起,官场数年来风声鹤唳、草木皆兵。而作为在京工作的媒体人,我自然亦是当地官场的“重点防范对象”。

事实上,对官员的腐败颟顸故事,我并无太大兴趣——大概真是“审丑疲劳”了。所以,我很少和父母交流这方面的话题,这让老人很高兴。他们一直认为,少谈、少写这样的事情会“比较安全”。尤其是父亲,今年80岁了,当过教师,在县委组织部工作过,后来又在多个公社(乡镇)和局机关当过负责人,经历了共和国历史上的“各种运动”。他老人家经常教训我的一句口头禅是:大鸣大放,二杆子上当。

这正是我更感兴趣的话题:父母是如何形成这种“处事哲学”的?他们究竟经历了什么残酷历史?

所以,我一直诱导父母回忆他们经过的一些重要历史,譬如著名的“反右”、“大跃进”、“三年困难时期”,等等等等。这些历史,往往被正式出版物一笔带过,缺乏血肉和枝叶,无疑割裂了其中的历史逻辑。

父母的很多“老伙伴们”,每年都要出一些“小册子”,就是那种文集或回忆录。它们一般不是正式出版物,多使用内部准印号,印刷几千册甚至数百册,到处赠人,留作念想。在文化底蕴发达的运城和山西,这种“长者民间出书”的风气很浓,每年我都会在父母的抽屉里、各路朋友的家里翻到厚厚一堆,其中不乏精品。

吸引我的,是这些长者们的只字片言中,往往隐藏着诸多惊人的“中国往事”。今年春节,我又看了两本“小册子”。其中一本,是《仪张村志》;另一本,是《法苑拾遗》。

《法苑拾遗》

仪张村,位于闻喜县城东,是“戊戌六君子”之一的杨深秀家乡;《仪张村志》,是该村古稀之年的杨吉祥、刘光玺、刘俊杰等9位退休老教师、老干部共同义务编篡。杨吉祥是父亲的老友,父亲自然得到赠书。

《仪张村志》

因为内容实在太多,在此仅摘录“大跃进”时期的部分内容,与大家共享。

“1958年10月,党中央号召全党全民大炼钢铁。仪张村先后被摊派300人赴中条山篦子沟炼钢,40人到吕梁山蒲县挖煤、采矿石。为完成全县炼钢3200吨的任务,闻喜动员群众砸锅、砸笼圈、献废铁。”

“60%的青壮劳力离开农田,仅靠老弱劳力耕种收割,难以做到颗粒归仓,结果丰产不丰收。棉花吊了孝,豆子放了炮,玉茭咧嘴笑,红薯满地撂,柿子没人要。好在那时风调雨顺、五谷丰登,社员衣食无忧。”

“1959年10月,村里开始举办公共食堂。起初仅是劳力食堂,不久转为全民食堂。1960年起遭受连续三年的自然灾害,粮食紧缺,根据统购统销政策,把粮食分到食堂,实行指标到户、粮食到堂,低标准、瓜菜代。公共食堂集体做饭,按人分发,不够吃的,就回家填补。油菜根、苜蓿菜、白菜帮、萝卜叶也纳入食单。日子虽然清苦,但也捱过灾荒,没有人饿坏。”

“1960年12月,国家下令停办全民公共食堂……”

——摘自《仪张村志》第82、83页

在《仪村村志》里,关于这段历史的描写,和多数所谓“正史”基本一致。

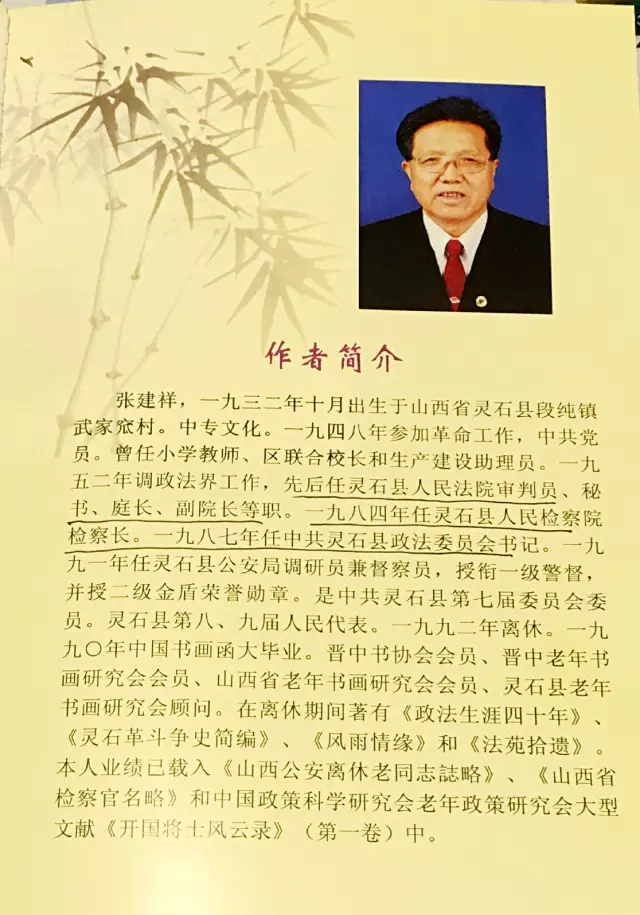

而在《法苑拾遗》中,关于这一段历史,则是另一幅“惨状”。这本书的作者,是原山西灵石县法院副院长、检察长、政法委书记张建祥,其从1952年开始,一直在灵石法院等政法部门工作。张建祥把他审理过的40个当地典型案件,编辑成册。

原山西灵石县法院副院长、检察长、政法委书记张建祥

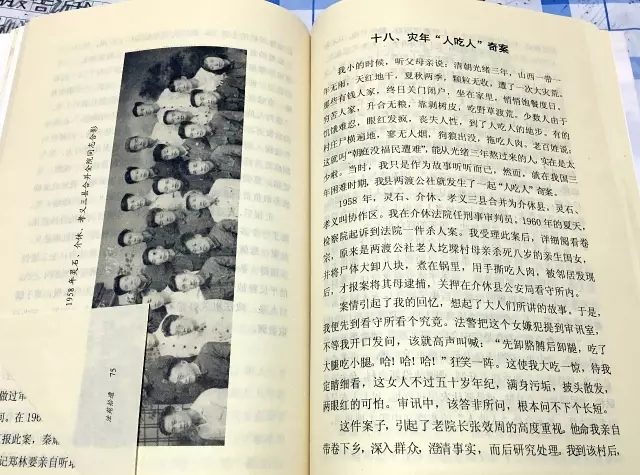

《法苑拾遗》的第18个案例,叫《灾年“人吃人”奇案》。那是1960年夏,张建祥在介休法院任刑事审判员(彼时灵石、介休、孝义三县被合并为“大介休”)。两渡公社老人圪墚村一位村妇,杀死了八岁的亲女儿,并将尸体大卸八块,煮在锅里,用手撕吃人肉时被邻居发现并报案,村妇随后被逮捕。张建祥走访该村后,得知该村妇平素人品很好,勤劳节俭,从不和人争吵。女孩的父亲则痛哭流涕说:今年入春,家中口粮不够吃,女人每天到野外找野菜充饥,晚上饿的睡不着觉……事实查清后,经过当地审判委员会研究,认为“女嫌犯确是饥饿成疯,丧失理智,杀死自己的亲生女儿,演出了一幕人吃人的惨绝人寰的悲剧,故不予追究刑事责任”。但该村妇回家后,整天嚎啕大哭,不久便糊糊涂涂离开人世。

《法苑拾遗》灾年“人吃人”奇案

在这个案例中,张建祥写到:“全国人民节衣缩食,勒紧裤带渡灾荒,就连毛主席他老人家也主动减去肉食等供应,与民同甘共苦,尽管如此,饿死的群众也不少。”

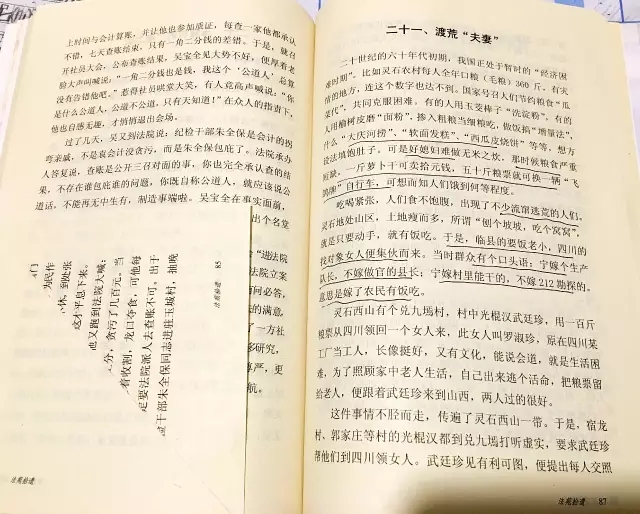

《法苑拾遗》的第21个案例,叫《渡荒“夫妻”》,说的也是上世纪六十年代初期,全国人民食不果腹,山西出现了不少外地的逃荒人群。灵石地处大山深处,土地瘦而多,当地彼时有民谚“刨个坡坡,吃个窝窝”、“宁嫁生产队长,不嫁做官县长”,意思是只要动手开荒或嫁给农民,就有饭吃。彼时,灵石西山兑九墕村的光棍汉武廷珍,用一百斤粮票,从四川领回一个漂亮女人罗淑珍。结果,宿龙、郭家庄等村的光棍汉,纷纷要求武廷珍帮着找四川女人。武提出的条件是每找个女人需要“粮票100斤,人民币100元”,公然做起了“生意”。最后,武廷珍分三次从四川雅安草霸公社领回十余个女人,分给各个光棍,其中一个19岁的姑娘,被分配给郭家庄的聋子张文正,姑娘嫌弃其残疾,就闹着要回四川。但武廷珍已经花掉了张文正的钱物,就要求姑娘也退还钱物,该女最后把武廷珍告到双池法庭。张建祥最后查明,这些四川女人,多有丈夫和孩子,正因吃喝不饱才出来逃难逃荒。但武廷珍倒卖妇女,确已构成犯罪,最后被科以刑罚;而众四川女人则由政府发路费返回原籍。

《法苑拾遗》渡荒“夫妻”

上述两个案例,相对于《仪张村志》里的“温和”内容,则震撼人心的多。那么,它们哪个更可信呢?

我曾多次询问父母,“大跃进”那几年到底有没有饿死人?父母一直坚称,“闻喜县有吃不饱现象,但没听说饿死的”。

我相信父母不会骗我。但从张建祥的司法人员身份和亲历案件而言,《法苑拾遗》显然更加可信。不过我判断,《仪村村志》也未对历史事实轻描淡写。其中逻辑是,中国是一个大国,各地情况千差万别,即便在“极左”年代,体制也绝非铁板一块。

譬如,农业极左典型的大寨虽然在山西,但“文革”期间,就有不少山西干部公开或私下反对陈永贵和大寨模式。甚至,离大寨最近的阳泉,曾被陈永贵骂做是“反大寨的桥头堡”。

而我的家乡闻喜县,有个南郭三队,在1978年初,在县委书记张世贤的支持下,偷偷“包产到户”,这比安徽小岗村农民的“铤而走险”早了10个月(详见凌志军1996年著作《历史不再徘徊》)。这其实也从侧面折射出,闻喜农民和干部对人民公社乌托邦的巨大反感。

春节期间,我一直在读这些小册子。但是,我并未把《法苑拾遗》的内容分享给父母。春节是个喜庆的日子,我不想带给他们什么不快。

不过,我实在想向朋友们进一言:我们年迈的父母,以及他们的朋友圈,在历经岁月沧桑后,脑海中珍藏了很多很多的历史碎片,亟需我们用心发掘。而像张建祥这样的长者和他们的经历,更是宝贝中的宝贝。把这些历史变成文字并流传于世,当是我们后人的责任。