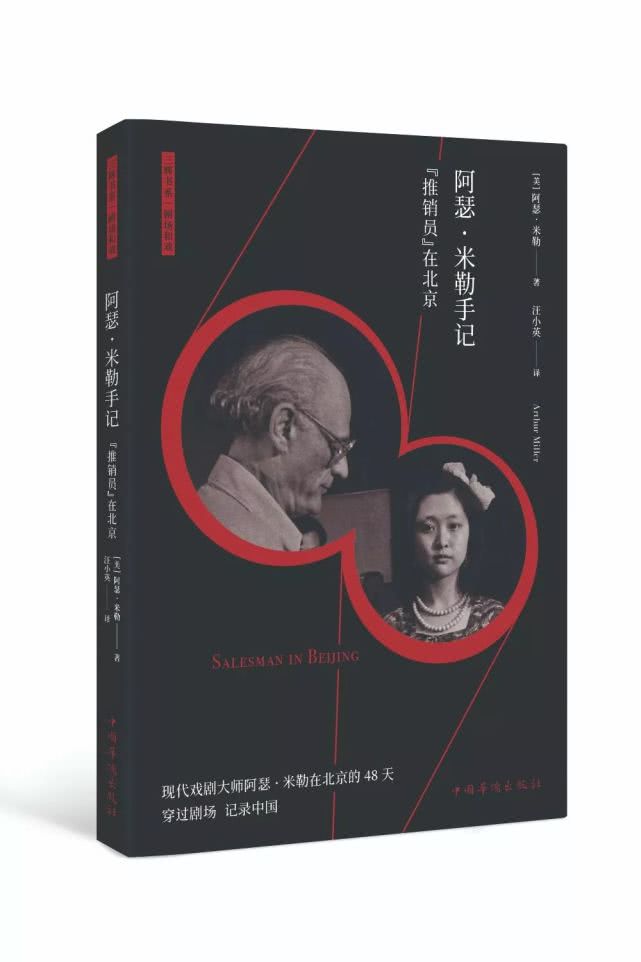

《阿瑟·米勒手记》(美)阿瑟·米勒著,汪小英译,中国华侨出版社2019年1月

1983年,顶着北京四五月间的扬尘和飞絮,阿瑟·米勒在清晨走出旧鼓楼大街上闹中取静的竹园宾馆,乘车前往首都剧场。一路上他出神地盘算着,怎样给那些从未到过美国的青年演员们解释上世纪40年代纽约人的生活和梦想。他暗下决心,一定要调整排练中“过火”的表演,不准许演员戴假发,去掉那些凭空模仿美国做派的痕迹。当然,一走进排练厅,他心里的话只能经由现场唯一懂英文的英若诚转译给众人听。至于那些难以直言的念头、观察和情绪起伏,后来都被剧作家写进了《阿瑟·米勒手记》(1984年首版,下简称《手记》)。

去掉虚饰

此书缘起可追溯到1978年。那一年,米勒作为普通游客到中国旅行,北京人艺的英若诚从熟人那里获知消息,连忙吩咐“盯紧点”,不久便亲身到剧作家下榻的宾馆拜会。1982年英若诚到堪萨斯大学做访问学者,与米勒重逢。受曹禺托请,他提出了搬演名剧《推销员之死》的计划,并请剧作家本人到北京执导。一来二往的沟通,其结果是北京人艺多了一出保留剧目,米勒写了一部关于中国的新书。

《推销员之死》初到北京时,此时的中国没有旅行推销员。抵达几周后,米勒才从电视上依稀辨出某些节目是广告,此前由于画面太“粗糙”,他根本瞧不出。《推销员之死》里有一段戏,主人公威利·洛曼(英若诚饰)的老板霍华德炫耀新购置的录音机,声称有了它,就能在午夜回家时,拿出一瓶可口可乐,坐下来听白天录好的娱乐广播。当时中国媒体根本没有这类娱乐节目,即便是可口可乐,也不是寻常可得的饮料。1984年里根访华前夕,《时代周刊》一期封面的标题是“中国的新面孔”,封面照片里,一位身穿军大衣的中国男青年站在长城上,笑吟吟地举着一瓶可乐。不过,谁都看得出,北京吸纳新事物的速度在加快。《手记》提及,1982年英若诚访美时还发愁中国人不懂何谓推销、保险(两者均为剧中要素),等次年米勒到京与演员见面时,英先生已满怀信心地谈到,“现在,谁都知道广告和推销是怎么一回事了”。

1983年5月7日即《推销员之死》首演当天,《人民日报》发表了一篇《排演侧记》。作者说,尽管双方是初次合作,“但可以一点就通……因此人们心情愉快,进展顺利”。《手记》当中的笔录与此相异。米勒发现整个剧组除了英若诚和朱旭,所有人的表演都与美国“方法派”相差甚远。在他看来,中国演员的行动往往“过火”,动辄夸张大笑或横眉冷对,这套表演术被他称作“露天表演风格”。这种风格来自何处?

米勒给了两方面的解释:他首先提出中国舞台表演的基本手段是程式,这与基于斯坦尼体系而形成的“方法派”有差别。某天,在剧院排练厅,米勒发现提前到场的朱旭穿着宽松及膝的银灰缎袍,正对镜踱步、旋转,显然是为另一出历史剧练习身段。这个细节让米勒回想起布莱希特曾介绍过的京剧程式,米勒进而判断,传统中国艺术重视形式甚于真实,永远设法改变而非反映真实的视听感受。同时,米勒还给出了社会层面的解释,此时的中国观众尚过于简单,喜欢非黑即白,不愿在舞台上看到道德模糊的人物。根据这两个观察,他规定了自己的任务,即让演员从类似中国经验里搜寻角色的心理依据。由于听不懂中文对白,米勒选用了手表记时法,以此判断演员们是否甩掉了冗余的情绪和拖沓的节奏。人艺演员对他的指导也做出了回应,去掉虚饰,加快节奏——北京首演版本只比美国版本长了两分钟。从这一点看,《手记》不啻为跨文化版本的《演员创造角色》——米勒工作的难度甚至超过了斯坦尼那部经典里勾描的案例。

米勒对中国演员扮演外国人时戴假发的惯例大惑不解、深恶痛绝。美国自上世纪六七十年代以来,就定下了这条“政治正确”的铁律:剧场界不能容忍跨人种的侮辱性扮演,白人“抹黑脸”演非裔、画长眼角冒充“蝴蝶夫人”等等,早成大忌。而人艺演员也未给他说破:中华戏曲,优孟衣冠,主张“穿什么行头、演什么戏”。不过经由米勒疾呼,剧组演员乐于改制,朱琳、李士龙都保持了本来头饰或发型。人艺“演美国戏却不模仿美国人”的佳话,在此后的中外解说中,理由并不相同:《手记》强调,推销员故事虽设在布鲁克林,探寻的却是普世境遇,戴假发则沦为了异域风情;演出次年《人民日报》的一则评论却写道,米勒告诫人艺“不要模仿美国人”“不要第二流的外国产品”,这意味着体察中国国情,依照演员特征做艺术的再创造,这才是人艺《推销员之死》的成功之道。

不带偏见地观察

《手记》时常感叹人艺剧院的技艺和氛围。米勒两次详述纸道具如何精美,一位80岁、已退休的道具监督被请回来,这位老者曾为演出制作过整桌宴席,杯盘、食物全由纸做,“满桌宴席”凭单手就能搬到台下。书中还描摹道,朱旭(米勒说他像上了年纪的亨利·方达)怎样翘着二郎腿给扮演比夫的李士龙说戏,一旁的灯光师、舞台监督、服装师傅都频频点头——米勒感慨说,这种剧院齐心合力的场面许久未见,在百老汇,工作人员一旦表现出热心,那就有想涨工资的嫌疑。

《手记》并非没有批评,米勒文字最大的特征是坦率,但作者能不带偏见地观察北京,这已超越了许多海外观察者。他直言上世纪80年代初的首都剧场“根本没有起码的技术设备”,观众座椅铁框上的橡胶圈已磨损,座位落下时会发出枪击般的震响。但同时他也告诫该书的美国读者,即便中国的剧场厕所有异味,观众迟到早退,但其危害远比不上商业化对百老汇戏剧的掠夺。

私下里,米勒曾跟不少艺术家、作家和外国文学研究者深谈,新朋旧友对新剧的命运判断不一:杨宪逸对米勒说,《推销员之死》能否开放售票,他不抱奢望;翻译家叶君健乐观得多,他称赞此剧形式自由,能带动国内戏剧界革新。至于那些高校欢迎会和杂志讨论会,米勒说气氛大都“温和而顺从”。据他观察,外语学院的师生“缺乏有力的哲学反思”,或许因为社会经历了太多动荡,“让他们认定无动于衷的谨慎才是最明智的选择”。

中国记者一直追问戏的寓意是什么,这叫他不满,他说艺术品是一幅张开的网,随欣赏者和时代风向的变化,总能捕捉到不同的意义。隔着翻译助理申慧辉的口译,米勒也能听出报刊文章和公开发言里的套话,他感叹,这片树林中有不少死树,遮住了新树生长所需的阳光,该有位好护林员扫尽枯枝。

在北京这座“树林”里,米勒的巡游路线早已规定好,不过他仍碰上了几丛新枝。听闻楼上的小剧场正重排一部先锋话剧,他特意与一位“很瘦、很累、两腮凹陷”的先锋派导演叙谈。与导演简短交谈后,他认定该剧“天真而粗糙”,“北京还没有前卫艺术”。米勒无从知道,剧场之外,在北京貌似沉寂的环境下,仍有不少青年做着前卫文艺实验:顾城此刻已是北京作家协会成员,北岛的《波动》次年将在香港付梓,王小波写作之余准备前往匹兹堡大学读书——《推销员之死》是首都许许多多新文艺窗口当中的一扇。

米勒暂居北京48天,访北外,逛官园,游后海,品尝四川饭店——地标和风物似乎跟今天没什么两样。然而,细读就会发现今昔两隔:米勒感叹那时的北京工作节奏舒缓,街巷像美国南方那样疏落,国营企业服务人员也悠闲得“像美国南方人”。

人艺的名角们每晚排练结束后各自骑自行车离去,米勒还曾撞见英若诚骑车匆匆返回寓所(家人疏忽,寓所无人却门户洞开)——所幸什么也没丢。1983年,北京古风犹存。

然而《推销员之死》为之献上挽歌的商品经济时代将瞬息降临。米勒夫人英格瞥见首都机场周边铺陈开来的新楼盘,惊呼道,那不是威利最厌恶的公寓楼吗?一个年轻观众向剧作家提问,“威利的悲剧是不是由于他不能跟上形势,采取现代化的方式做业务而造成的?”米勒敏感地发现,在上世纪80年代初,“现代化”在中国人嘴里成了解决一切历史困境的灵丹妙药,他向这位青年解释,即便威利顺应了现代化方式也还会遭遇不幸。

这一答案或许说服不了这位观众,因为“水大鱼大”才是激荡时代的座右铭,威利次子哈皮(米铁增饰)在父亲墓地上的话,可能让更多青年观众心有所动:“威利·洛曼没有白死。他的梦是好梦,人只有这一个梦好做——压倒一切,天下第一。”米勒是一个左翼人文主义者,即便《推销员之死》质疑了资本时代的丛林历险,他仍相信中国年轻人能在自由市场中获得更好的选择。《手记》对中国社会经济生态的观察只能是管中窥豹,1983年中国话剧观众的心态或许是简单的,但中国发展之路绝不简单。

在阿瑟·米勒双眼的注视下,上世纪80年代初的北京城须臾间从历史中醒来。《手记》之后,或许绝少有美国人将北京比做闲逸的美国南方小城了,因为自1983年那个春天之后,京城的许多角落将变得越来越像《推销员之死》里闷热七月的纽约布鲁克林。米勒坦率的笔录告诉读者,跨文化的深刻理解不易达成,更重要的是观察者的诚意和气度。谙熟文化外交之道的英若诚曾共勉似的对米勒说:“当一个国家如此广大,人们的心胸便不至于狭隘。”在不同的历史时刻,我们将再次见证这句话。

(作者为社科院外国文学研究所副研究员)

(本文首刊于2019年6月3日出版的《财经》杂志)

216.73.216.113