大规模疫病流行是人类生活的组成部分。疫病是放大镜,放大了社会运行中既有的种种不平衡不公正;疫病是加速器,加速了社会发展中既有的长期趋势既定方向。记住,是放大、加速,不是无中生有,创造出充满新的矛盾和趋势的新世界。

我们渴望改变,渴望从疫情期间社会政治经济生活的变化中,看到未来世界的影子。知识分子尤其如此,他们希望疫情带来重大变化,暗合他们信奉的理论,验证他们此前未能如愿的判断。历次疫情之后,我们能观察到防控治疗技术的进步、公共卫生理念的更新、防灾减灾组织的完善、物资储备水平的提升。但仅此而已。人类生活没有变化,人性的优点和缺点一切如故。梅毒可以一度成为欧洲上流社会的时髦,艾滋病没有使得人类更加洁身自好,埃博拉从未阻止人们前往非洲。本次疫情也是一样,灾疫之后人们会以最快速度忘却灾疫,这就是人性。

一、对称冲击不改变地缘政治格局

人们很容易举出反例,驳斥上述消极静态的观点。如黑死病对中世纪欧洲发展的枢纽性影响,天花对南美地域文明的摧毁等。但须知这些重大改变的前提,是疫情导致人口大量减少,且不同区域、不同族群遭受的冲击程度存在显著差异。而此次疫情的致死率保持在较低水平,没有大量消灭人口;传播广泛而迅速,数月间全球没有化外之地。

1918年开始的西班牙大流感持续约两年,大体对称地影响了同盟国和协约国,因而没有改变第一次世界大战的进程和结果。技术能够缩短本次疫病流行持续时间。两年只是历史长河的一瞬间。环顾四邻,各国彼此彼此,疫情没有带来力量对比值得关注的变化。

疫情至今,没有一个国家在地缘政治斗争中示弱,之前所有底线都不容触碰。各国一方面小心翼翼,本着人道主义原则互通抗疫物资和数据信息之有无;另一方面,尽量避免相关措施与政治挂钩,唯恐授人以柄、秋后遭人勒索。基辛格博士发文称“疫情将永久改变世界秩序”。窃通读中英文稿,未见任何改变,所见依然是捍卫西方民主制度普世价值。

各类政治制度国家都元气满满,自信其卓有成效地选择了符合本国国情的抗疫道路。各国差别化的感染率、死亡率,都被归因为病毒的未知性,归因为发展水平决定的物质力量差异。甚至对疫情明显的误判也被公众有意无意忽略,“聚旗效应”(Pally round the flag effect)反而提升公众支持率。

生活在发达国家和国家内部发达地区的人群,无疑是幸运的。这种幸运,是此前相关居民享受福利的自然延伸。发展中国家和国家内部不发达地区的感染及死亡,甚至不被统计。如果感染和死亡,连数字都不是,何来改变?

二、逆全球化加速的判断值得细究

工业化时代,大约有四十多个国家完成了工业化历程,散布在各大洲,可称之谓全球化。而本轮数字化、新一代通信技术则不然。除东亚、美国和西欧少数国家外,俄罗斯、中东欧、伊斯兰世界,乃至整个南半球,都退出了相关软硬件生产制造领域。这根本就不是全球化,是“数字孤岛”与销售市场对立的二元世界。技术鸿沟割裂世界的后果,类似于近代史上的刀剑与枪炮。该过程中,最令人唏嘘的是俄罗斯,一个经历诸多伟大革命的伟大民族,而今要和王朝对等博弈,通过油价维持国家现金流——情何以堪?

如果非要约定俗成,套用全球化概念,疫情期间,我们看到某些领域全球化加速而非倒退。信息领域,各国信息交流更加频繁,数据共享更加顺畅,彼此关切更加切实。资本流动方面,大量资金在各市场间切换避险,金融市场联动上升到新的高度。贸易方面,抗疫物资的贸易大幅提升。

疫情带来的人员流动冻结、非必需品贸易大幅下降、粮食出口禁令等,更可能是一次暂停、一次休克。FDI因疫情停滞之后的动向至关重要。过往几年,美国日本一直致力于产业回流。要关注的是边际变量,是疫情多大程度上强化了原有趋势。疫情相当于在原有FDI理论中,增加了新的决策变量,该变量的权重未知,是否将起到决定性作用也是未知。

过往几十年,中国在长三角珠三角地区形成的产业集聚是世界级的,其内部组织关系、上下游联系之紧密,超出一般理解。我不相信这些基于市场自身因素内生的产业关联,会因疫情有大的改变。退一万步讲,如果一次疫情、某国一项政策企图,能改变这种产业发展,其本身也价值有限。

三、国际货币金融格局更加固化

口罩不能迅速生产,但货币可以瞬间创造。此前酝酿已久的新货币理论,在此次疫情应对中发挥了重大逆周期调节作用,否则全社会信用链条断裂的后果不堪设想。国内有人轻佻评论美联储政策,我不知道其底气何来,难道他们比美联储更了解美国需要什么政策?

经济理论都是增长理论,“经济萎缩”、“经济休克”似乎没有被系统阐述过。试想:正常运行时,巨大的财政和货币供应仅能支撑个位数的经济增长;动辄两位数经济萎缩,需要的财政及货币投放对冲是何等量级。这就如同一个人在失血的同时输血续命,所需输入量取决于损失量,并不取决于正常情况下人体需要的血液量。

如果赤字和货币供给被用于填补当期产出缺口,未必就必然导致下一步商品和资产价格飞涨,未必就会导致美元和美债崩溃。再进而言之,如果美元和美国金融市场经受住了此轮流动性空前投放的冲击,其地位会获得新的加持。

金融市场如同实体经济的镜像:市场迅速反应疫情爆发,固然火上浇油;但随后提前反应疫情受控,何尝不是雪中送炭?危机期间,各国金融市场之间的联动,上升到此前不曾达到的水平。如,2月21日以来,道指和上证综指相关性系数超过0.9,而此前彼此的相关性微不足道。一些时候,我们强调“避风港”,希望资金进来避险,对冲境内市场下行风险。随着时间推延,或许要更加接受境内外市场联动局面。

利率方面也同样。疫情重击之下的中国经济没有能力承担如此之高融资成本,当前中国经济没有能力没有必要与外部世界之间保持如此之高的正利差,降低利率是必然趋势。

美元体系的各国货币当局合作有新的进展。如,美联储与一些央行建立了新的货币互换安排,向各国央行美债资产开辟了新的回购通道等。

人民币在此次疫情表现平淡。汇率基本与美元指数反向变化,但幅度小于其他货币。国际地位没有值得关注的变化。这符合常识。战后美元地位的确认,基础是战争期间作为“民主国家的伟大兵工厂”大量提供物资,各国渴求美元作为支付手段。而此次抗疫中,中国相关物资供给并没有达到天量水平,也没有考虑让人民币支付在其中发挥特殊作用。

四、中美同样面临经济中长期萧条风险

美国当前纾困方案与中国此前政策有类似之处,都属“抗疫救灾”,目标是避免重要行业、中小企业现金流断裂、缺血坏死。这些政策对经济增长起不到大作用,因为隔离对供需两端都造成巨大冲击。

“聚旗效应”之下,特朗普总统支持率有所提升,但仍远低于杜鲁门、老布什、小布什总统任内开战期间水平。二季度后,美国总统竞选将进入白热化阶段。疫情演进的时间节奏对现任总统更为有利,竞争者很难挑战成功。

走过一个完整周期,又经大规模减税延续繁荣的美国经济,因疫情重击陷入长期衰退的威胁是现实的。我们不知道股票市场是否已经走出风暴区,不知道经美联储接盘展期后的债务能否顺利回归市场,不知道巨大流动性未来如何回收。大基建是四年前竞选至今,特朗普唯一没有兑现的承诺。无论该方案如何纸上谈兵,都至少表明,美方已经考虑到疫后中长期衰退的可能性,并为此酝酿方案。美国基建面临的困境总体如故,唯一重要的改变是融资环境。零利率环境极大降低了融资成本,如果出现负利率,则场景更加乐观。试想:23万亿存量联邦债务,用负利率滚动,可以实现债务的自然缩减;其中三分之一由外国投资者持有,这对美国是多么“公平”的事情。

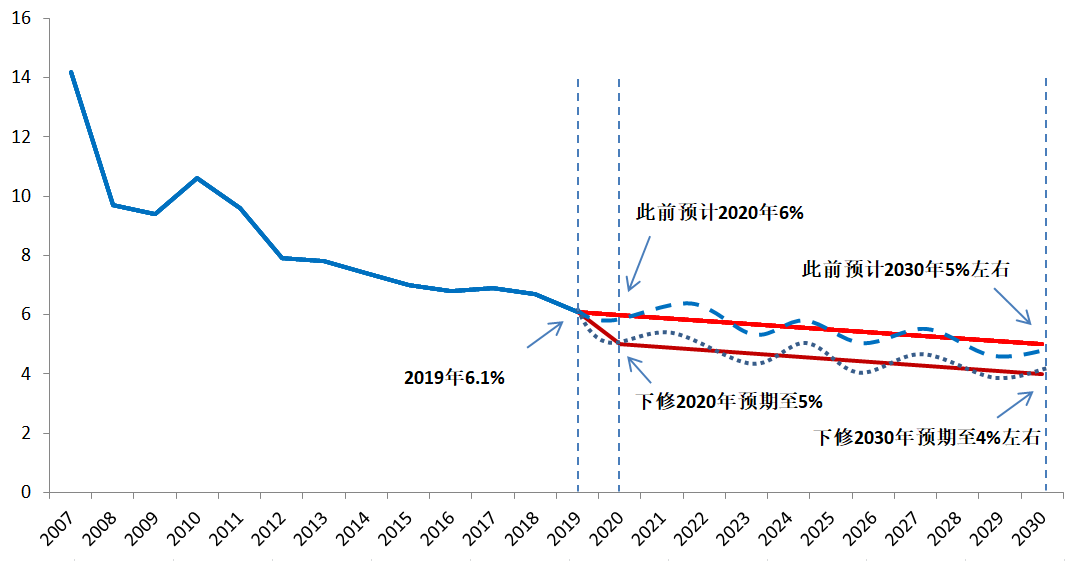

现在看来,设想中国经济疫后“V型”反弹基本不现实。要看到,中国经济中长期增长处于下行通道。要素变动趋势,决定了经济将按照增长规律,向发达经济体一般增速水平回归,疫情可能造成中长期增速迅速下到更低增速平台。

图一:中国经济处于中长期下行通道

制图:中信建投证券研究发展部。

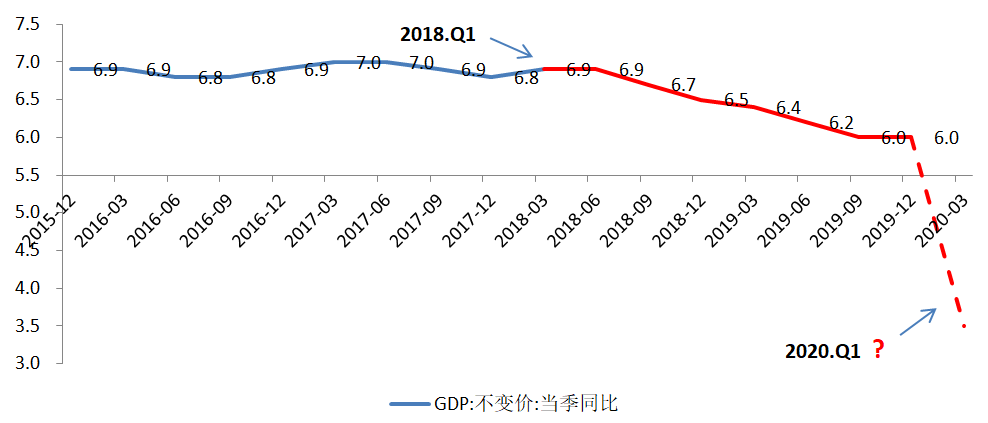

更要看到,2018年以来,中国经济季度增速出现了新的快速下降苗头。这显然不是中长期慢变量所致。背后的体制机制政策原因深刻复杂:原有激励机制被搁置,地方、国企、民企等动力源同时趋弱,而新的机制一时没有建立起来并发挥作用。如果没有系统性政策调整,没有新的资源注入,疫后经济靠什么提升?

图二:短期经济加速下行趋势堪忧

制图:中信建投证券研究发展部。

五、当前中美关系舆论的噪音

关于中美关系,我还是那句话:“看不到双边矛盾的本质和背景,是没有知识;言必称这些矛盾和问题,是没有智慧;历史是创造出来的,大国关系没有宿命”。

有人说,疫情以来的中美关系是“20世纪70年代初中美建交以来最为困难的一个阶段”。他可能忘了上世纪90年代台海危机、使馆被炸、南海撞机三次险些擦枪走火的事件。他可能没有、或不愿意看到,疫情期间,舆论恶言相向的同时,两国抗疫物资贸易无差别往来,“人民的希望”在中国测试未遇任何阻碍,各国在G20峰会上依然表达出合作意愿。

经过疫情洗礼,中美彼此会有更加清晰的认知。美方会真切感受到中国的组织动员能力,以及物质实力、科技能力的进步。中方也会更加真切感受到两国硬实力的差距。如,检测技术、特效药研发、RNA疫苗方面,美国多条技术路线同时推进,进展迅速;即便是原以为潜力巨大的呼吸机生产,境内产能也仅占全球五分之一,与中国人口全球占比相当,且核心零部件依赖进口。

着眼于疫后经济恢复,彼此需求显然是在上升而不是下降。对美方而言,降低对华加征关税,有利于经济恢复和民生改善;对中方而言,新的价格条件下增加重要商品采购,也并非不可。

结语

新冠肺炎病毒不识权贵,不辨人种。除科学外,没有先知。病毒肆虐之际,以捍卫国家利益名义,争权夺利,卑微可鄙;嫁祸于人,更是人性之恶。外部某些正式非正式言论固然狂悖可憎,而我们如果将狂悖可憎作为决策的基础和对象,也可以看错或做错。

灾疫面前,我们更需要德行。因为我确信,经历了近代史上无数苦难的民族,不再会有宋襄公。

(张岸元 为中信建投证券首席经济学家,张一为 中海晟融首席经济学家)

216.73.216.150