理解利率历史的四个维度:战争、宗教、政治和经济,它们共同解释了利率下行的趋势。二战后,经济或是唯一重要的变量。

19世纪英国自由主义思想家、曾四度出任英国首相的格莱德斯通(W. Gladstone)爵士曾说过:“因专研货币的本质而受愚弄的人,甚至比受爱情所愚弄的人还多。”利率,作为货币(或债务)的一种价格,比之于货币的本质,其迷惑性只会更高。

利率有着极其复杂的理论体系。一般而言,在回答利率是由什么决定之前,先要问:什么利率?谁的利率(美国和墨西哥的国债利率是不一样的)?长期利率,还是短期利率?中性利率,还是市场利率?作为金融资产定价的分母,利率的重要性不言而喻,研究者和投资者为其倾注了大量的心血。笔者并不打算详尽综述经济学理论上对此问题的探讨,只是想结合700年利率史的特征事实,简析其下行趋势背后的逻辑。

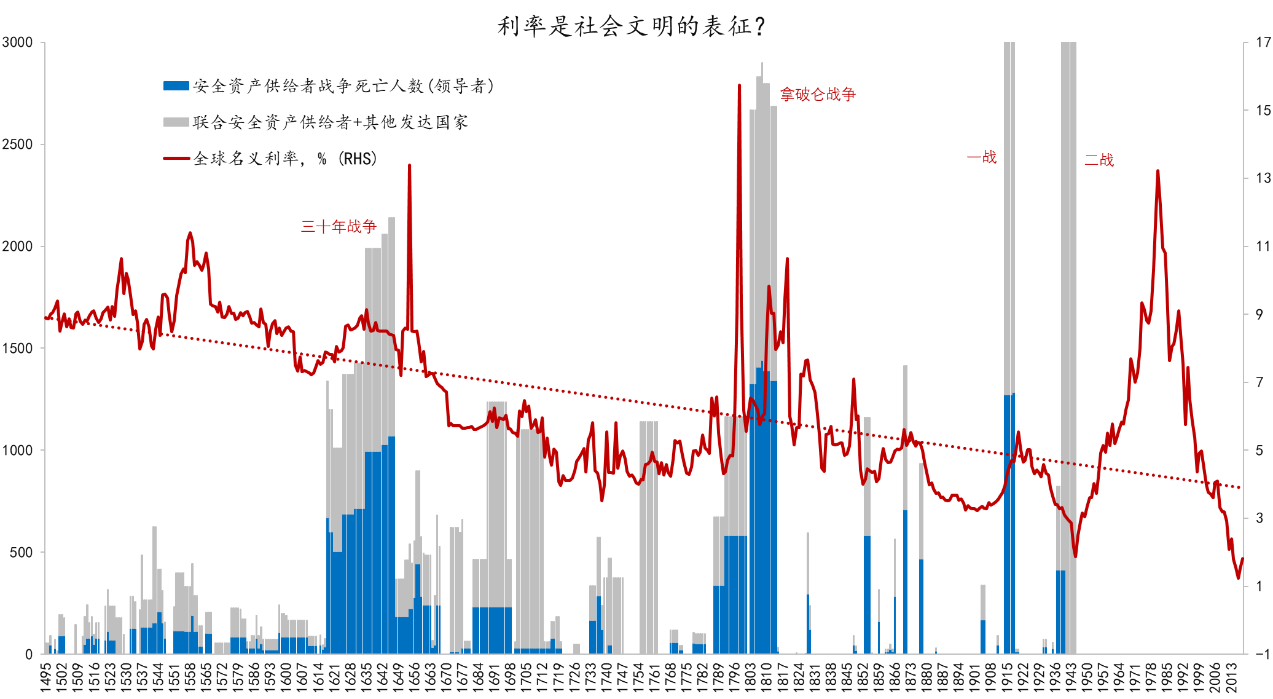

不同时期,实际利率水平的高低,以及引导实际利率波动的力量是不同的。庞巴维克称,利率是一个国家文化水平的反映——一个民族的智力和道德力量越强大,其自由市场利率水平越低。笔者认为,倒不如说,利率是文明水平的反映。

文明是一个比文化更广的概念,它是“放大了的文化,”(亨廷顿,《文明的冲突与世界秩序的重建》),是“文化特征和现象的集合”(布罗代尔),是“世界观、习俗、结构和文化(物质文化和高层文化)的特殊结合”(沃勒斯坦)。由史观之,显著影响利率水平的是文明的四个维度:战争、宗教、政治和商业(经济)。从中世纪到后工业化时代,是一个从战争到和平、宗教文明从垄断到包容、政治从专制到宪政和商业从农业到工业的演化过程。

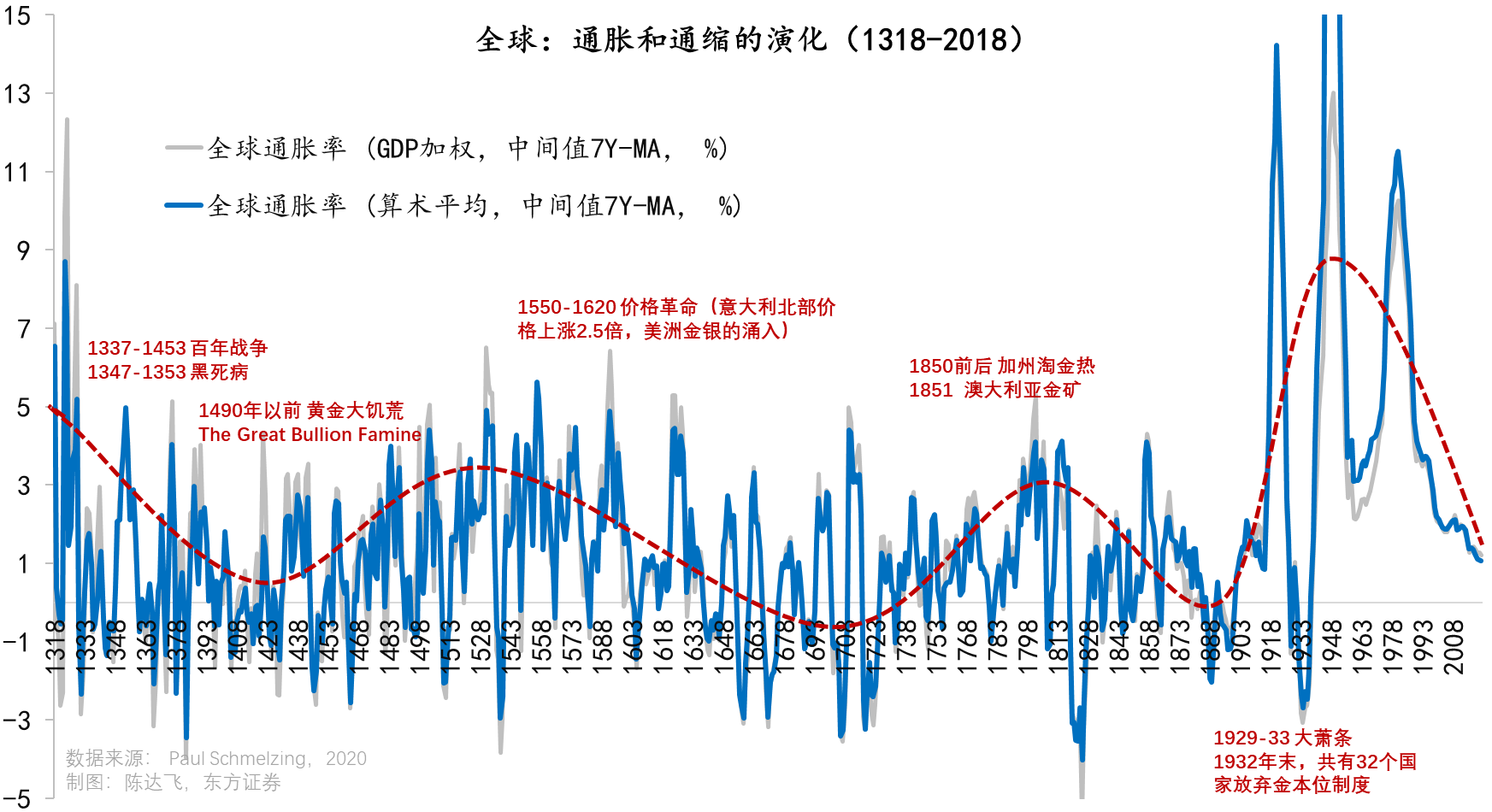

中世纪到二战结束以前的较长时期内,频繁的战争和商品货币制度下的萧条是两个主要因素(Schmelzing,2020)。战争时期,融资需求增加,名义利率上升。反之,和平时期,利率则会下降。实证证据也显示,在同一个时期内(朝代更替),利率往往呈现出先降后升的“U型”特征(图1)。由于铸币制度天然有通缩的倾向,所以在战争时期,实际利率往往也会上升。当然,金矿的发现,或政府降低铸币含金(银)量的行为也会导致物价暴涨和实际利率下降(图2)。如图1所示,百年战争、黑死病和“黄金大饥荒”(The Great Bullion Famine)是15世纪实际利率高企的主要原因。所以,和平替代战争成为主流,与此同时,人类逐渐认识到了通胀的恶果,并找到了驯服通货膨胀的方法,是名义和实际利率下行的重要原因。

图1:战争与名义利率波动

数据来源:Schmelzing,2020,东方证券

图2:全球通胀或通缩的演化(1318-2018)

数据来源:Schmelzing,2020,东方证券

宗教文明,及其定义的“道德”也影响着利率水平。借贷行为早在史前的物物交换时代就存在了,但至少从古希腊至中世纪的较长时期内,收取利息都被视为一种邪恶、无耻和不道德的行为,尤其是高利贷。所以,古法典,如《汉谟拉比法典》、《十二铜表法》等都有关于利息上限的规定。利息(interest)一词的拉丁语为interisse,意指损失,而非收益。这一概念源自罗马法典。它认为,利息是放贷人发放贷款后的受损地位与他没有放贷时的地位的差别。起初,如果利息被认为是放贷者的收益,就是不合法的,但如果是对贷款人的损失或费用的补偿,那就合法了。1220年左右,这种释义被标准化(霍默和西勒,2017,p.59)。某种意义上讲,利息对应的是现代经济学语境中的机会成本,因为这些钱如果没有借出去的话,它本可以在别处创造利润。

受宗教改革的影响,至16世纪,借贷和收取利息的行为首先被基督教接纳。18世纪,天主教会也逐渐认可了信贷的合法性。在1822年到1836年间,经宗教法庭(Holy Office)裁定,法律认可的利息可以为任何人收取。迟至1950年,罗马天主教教皇庇护十二世(Pius Ⅶ)才宣布银行家们收取利息的行为是“在诚实地谋生,”从而认可了金融体系。但是,几乎在任何时候,高利贷都是非法的,即使是合法的利息,也都有比较明确的上限约束。一般认为,年利率5%-10%是比较合理的。有意思的是,上限约束大多数情况下只适用于非公共债务,因此,政府也就可以轻而易举的以略高于上限的利率借款。这一点对于战时政府来说尤其重要。文艺复兴末期开始,利率显著下降,比如在15世纪的意大利,商业贷款利率低至5%,17世纪末期荷兰的商业贷款利率甚至下降到了2%。

当然,在不同时期和不同国家(或城邦),依据借款人信用、期限、是否可赎回或有无抵押品的差别,利息差异很明显。这种差异更多时候并非市场力量所致,而是取决于人们的流行观念和国家预算需求的合力。超过法律上限的利率也并非罕见。一般情况下,因为信用和抵押品的差异,对国家(或君主)的贷款利息反而要高于商业贷款。这与当今正好相反,国债利率被认为是无风险收益率。

第三个维度是政治文明。马西在《论决定自然利息率的原因》这本小册子中,首先从经济学的范畴(借贷和商品交易)阐明,决定自然利息率的是利润率,而后将逻辑向前推演,认为更基础的本源是政治。政治秩序把不同地方的人区别开来,“一些人只是为了眼前的需要而劳动,但是,在人们对未来给予关注的地方,劳动则是出于今后能享受他们目前勤劳的果实的期望,但并不是所有地方的人都能抱有这种期望。这也就是为什么某一国家的人很勤劳,另一国家的人很懒惰,而第三个国家的人则既不非常勤劳,也不非常懒惰的原因。”马西下此结论,是因为他发现,在同一个时期,“在政治上享有自由、人们的私人权利也得到最好保护的大不列颠和荷兰,利息率较低,商人在这两个国家人口总数中的占比,大于法国、葡萄牙、德国和西班牙,或欧洲的任何其他国家,在这些国家,政治是专横的,私人财产也不那么安全。”

马西总结道:自然利息率决定于工商企业的利润(正相关);商业利润决定于商人数目同商业规模之比;商人数目决定于(从商)的必要性和对商业的鼓励程度,这决定于政治秩序对私人权利的保护和社会安全等。这也是理解资本为什么从稀缺国流向丰裕国的原因,这是违背经济学原理的,但符合政治逻辑。资本逐利的同时,还规避风险。

以上三个维度对前现代社会的利率走势有一定解释力,甚至可以延伸到二战结束之前的历史时期,但它们对于分析战后利率的走势不甚明显。所以,我们将更多的从商业层面——实体经济层面的供给与需求,金融市场上的投资者偏好、债务规模和结构,全球资本流动等,以及货币与政策的逆周期调节(和协同)等——对其进行解释。当中,一个中心概念是自然利率,以及与之相关的潜在增长率和利润率的概念。技术上,自然利率指的是在充分就业的状态下,使得投资和储蓄相等的利率水平,所以是一种均衡利率,从而是利率波动的中枢。美联储理事布雷纳德(Brainard,2018)在一次演讲中提到,美联储在设定长期联邦基金利率时,就是以自然利率分析框架为依据的,联邦公开市场委员会(FOMC)的预测报告中公布的实际上就是较长期自然利率(布雷纳德使用的是“中性利率”的概念,它指的是这样一种利率,即令经济产出在充分就业和稳定通胀的状态下能够围绕其潜在增长率增长。但她认为,技术上,可以忽略中性利率与自然利率的区别)。

霍默和西勒在《利率史》中开宗明义地说:“任何一个工业化国家的自由市场长期利率,只要收取得当,都能提供那个国家经济和政治健康状态的一种动态图。”如果说历史上的利率下行反映的是商品货币制度下人类社会从野蛮到文明,从战争到和平的演进,那么,近百年来的利率下行则表现的是信用货币制度和全球化背景下人口、财富分配和科学技术等因素的合力。名义负利率体现的不是文明的进步,而是经济的一种亚健康状态,即人口结构的老龄化、财富分配的失衡、技术进步的僵局、债务型增长的不可持续和货币政策空间的收缩,当然,它还反映了投资者风险偏好和期限溢价等方面的变化。世界是否会全面进入负利率时代,关键在于推动利率下行的力量是否会出现反转。

邵宇为东方证券首席经济学家,陈达飞为东方证券宏观分析师;(本文为“负利率专题”第二篇,第一篇为《700年利率史:负利率是大势所趋?》)