9月9日,蓝箭航天空间科技股份有限公司(下称蓝箭航天)宣布完成12亿元人民币C+轮融资。至此,在过去12个月,该公司共获得投资超过18亿元人民币。

就在此前两周的8月25日,同为民营航天公司的星际荣耀宣布完成11.925亿元人民币B轮融资。当时,这还是国内商业航天领域单轮融资最高纪录。

接连宣布融资成功,昭示中国商业航天和卫星互联网概念正在持续升温。

长城证券研报显示,从企业端看,2019 年全球除美国外有 79家航天初创企业成功融资,中国占其中 22 席,数量超四分之一;从投资端看,2019 年中国民营航天资本投资额为3.14 亿美元,较 2018 年的 2.88 亿美元有所提升。大部分投资中国航天初创企业的资本也来自中国,2019 年中国有 24 笔交易,62 家投资者参与,交易数量和投资者数量均约为2018年的两倍。

企业数量亦反映资本热情。企查查数据显示,中国目前共有卫星通信相关企业8500余家,其中广东省以4000余家遥遥领先,是第二名河北省的4倍之多。仅2020年上半年,相关企业新注册1128家,同比增长158%。大量企业的入局和若干发射计划的提出,让业内感叹风口的强劲。

政策也在适时倾斜:4月20日,卫星互联网被国家发改委明确划定为“新基建”信息基础设施之一,一时引得多方资本密切关注。而2020年也因此被业界称为“中国卫星互联网建设元年”。

然而,一片欣欣向荣之下,也要看到,刚刚起步不久的中国民营卫星企业,成本、技术、融资和体制等问题也成一座座需要翻过的大山。

把地面基站“搬”上太空

卫星互联网,即通过卫星为全球提供互联网接入服务。受限于技术条件,目前这一概念更多指利用地球低轨道卫星实现的低轨宽带卫星互联网,相比高轨卫星,它具有高稳定性、低时延、不依赖地面基础设施、轻量化终端以及全球覆盖等优点,可以实现地面通信网络无法实现的广域无缝隙覆盖。

“好比将地面的基站搬到了太空中,每一颗卫星就是一个移动的基站。”中国航天科技集团五院通信事业部专家黄华对媒体介绍称,地面网络靠基站通信,卫星互联网则是基于卫星通信技术接入互联网。

空气动力学家、航天技术专家黄志澄对《财经》E法表示,低轨一般位于地球表面500公里-2000公里的范围,相对于地球同步轨道较低的高度,使得低轨卫星传输延时更短,路径损耗更小;而相对于传统的光纤接入庞大的地面网络和基站,低轨卫星互联网在偏远地区部署更加简便、成本更低。

据联合国国际电信联盟(ITU Broadband Commission)2019年研究报告显示,由于基础设施缺乏等原因,全球仍有37.4亿人未能接入互联网世界,其中发展中国家有55%的人口未能接入互联网。由于未接入区域大多地处偏远,光纤铺设成本高昂,在互联网人口红利接近饱和的背景下,通过低轨卫星互联网等新兴方式触及庞大的、分散的尚未接入人口也成为互联网发展的蓝海。

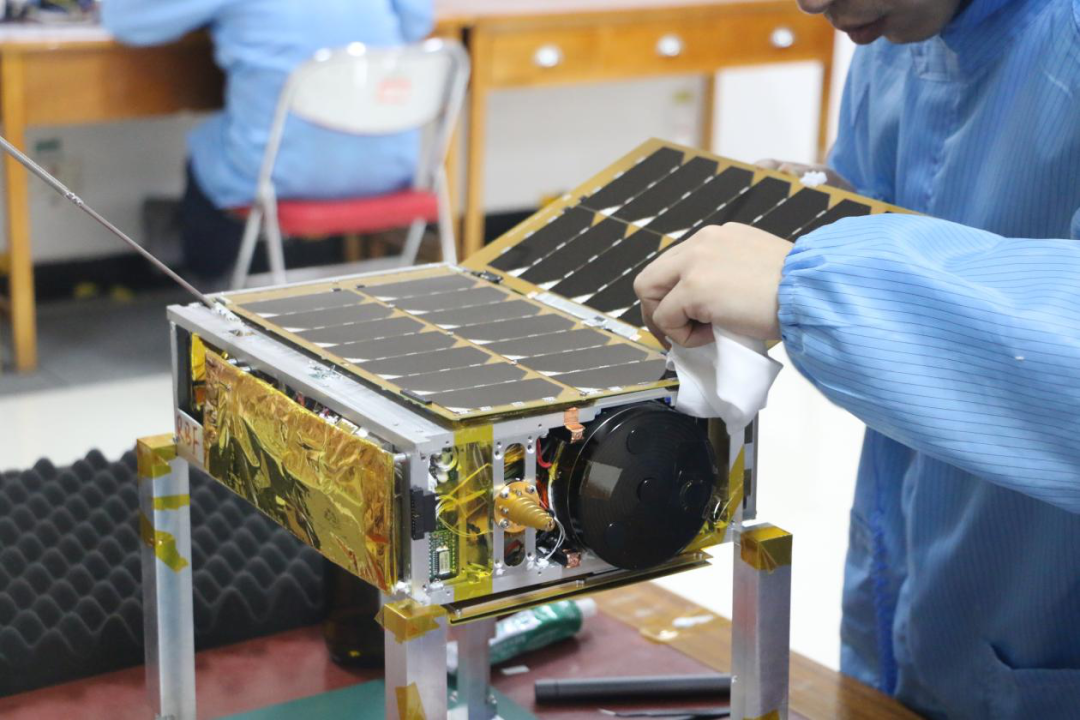

天仪研究院科研人员在实验室组装卫星。受访者供图

“过去,大家更多去搞地球静止轨道卫星和高通量卫星来满足覆盖和速率要求,如今正通过卫星星座取代单颗大型卫星,这样一方面对卫星的重量要求和轨道高度要求降低了,另一方面小卫星的批量生产使得卫星研发和制造成本不断降低。”互联网观察人士王可特对《财经》E法表示,卫星通信速率提升和服务成本下降让通过小卫星组建星座成为可能。

随着提升到国家战略高度的定位,卫星互联网开始在官方语境中愈发频繁出现。

在4月20日的例行发布会上,国家发改委对“新基建”的官方定义包含“信息、融合、创新”三大关键词。其中,信息基础设施重点提到“以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施”,这也意味着“新基建”正式将“卫星互联网”纳入覆盖范围。

对多数民营卫星企业而言,这一政策意义重大:2014年底,中国正式宣布允许民营企业建造和发射卫星,而多数民营卫星企业多在2015年后入局,真正的成长期不超过5年。官方下的定义无疑给探索中的他们吃了颗“定心丸”。

“卫星互联网被纳入新基建是商业航天发展的分水岭。”在接受《财经》E法采访时,九天微星CEO谢涛高度评价该政策。他强调,此前各商业航天企业发射卫星的计划及市场预期均存在不确定性,业务处于摸索状态;而在被纳入新基建之后,产业发展路径更为清晰。“目前卫星制造商的角色,类似建设5G网络时的通信设备提供商,再加上马斯克的星链计划不断发射卫星入轨,卫星互联网这个概念已为投资人与公众所接受及认可,行业正处于即将起飞的前夜”。

“这个政策出台前,大家在资本面前处于弱势,需要给他们讲故事,而这个故事是没人背书的。但现在,国家为我们正名了。”在天仪研究院CEO杨峰看来,“新基建”对卫星互联网的描述让相关企业未来能够获得更多政策牵引,也更容易获得融资。

杨峰进一步指出,低轨小型卫星是目前民营卫星企业与“国家队”(业内对大型国有企业同行的称呼)差距最小的一个领域,“我们和他们在同一起跑线上。”

事实上,由于巨大的商业潜力,早在此次发布会前,卫星互联网已成为世界风投者眼中的“香饽饽”。

国际上,除马斯克的spaceX外,Oneweb、亚马逊等巨头也相继入局。根据 NSR(Northern Sky Research)预测,2028 年全球卫星回传服务市场收入将超过320 亿美元,其中 5G 通信相关业务将占据整个卫星回传服务市场的三分之一。申银万国证券研究员张瑞对《财经》E法分析,2022年全球低轨卫星互联服务市场规模约 1100亿-2000 亿美元,而未来5-8年,中国卫星与发射市场空间约为1500亿元。

国内市场亦是一派繁荣景象。

“国家队”方面,由中国航天科工集团主导的虹云工程、行云工程,以及中国航天科技集团主导的鸿雁工程此前均已发射首颗试验星,目前行云工程已于 2020 年 5 月成功发射 2 颗低轨卫星,虹云工程计划于 2020 年左右发射 4 颗低轨卫星。

民企也不甘落后。作为该领域的代表之一,2020年1月16日,银河航天发射中国首颗通信能力达10Gbps的低轨宽带通信卫星,向资本证明了民营卫星企业的实力;另一家民企九天微星的低轨卫星星座于2018年开始部署,将于2020年启动星座组网和正式商用,并将分阶段完成 72 颗商业通信小卫星部署。

商业模式能否“自圆其说”?

2020年3月,商业卫星领域巨头Oneweb(一网)宣布破产。

自称“资深Oneweb黑”的杨峰在消息传出当天就发了微博:“Oneweb破产意味着新航天时代来临。”在随后一段专门录制的视频中,杨峰坐在自己办公室里表示“Oneweb,实际上就是一个穿着新航天外衣的传统企业。”

与一般投资者观点不同,杨峰认为oneweb的失败,问题并非出在融资、收入、竞争或发射等因素上:“这些都是冰山海面上的那一点点,真正海面下的冰山其实是技术和成本。没有这些,哪怕再能融到钱也没用。”

对初出茅庐的中国民营卫星企业而言,如何能够在确保技术优势的前提下控制成本,搭建好自身商业模式,最终获得政府与风投公司等“金主”们的青睐,仍是需探索的命题。

《2018中国商业航天产业投资报告》显示,中国已发布的星座计划单颗卫星制造成本约为429万美元。与之对应,StarLink单星成本为50万美元;除StarLink外的海外公司卫星制造成本平均约为100万美元左右。若考虑中美在总投入成本上的对比,这个落差只会更大:2018年,中国对所有已发布的星座计划投资额为132.99亿美元,而美国仅StarLink一家就达210亿美元。

技术落差暂时无法填平已成为业内共识,相当一部分从业者将追赶希望放在成本控制上,其关键是发挥国内制造业优势。

北京零重空间技术有限公司研发的灵鹊星座6U卫星。受访者供图

“太空中的卫星频率和轨道资源遵循“先占先得”的原则。目前全球在轨运行的通信卫星数量,我国已远落后于美国,2020年美国发射入轨的航天器数量也远超中国,这意味差距将进一步拉大。”谢涛对《财经》E法表示。

网络信息科技前沿创新研究专家胡延平指出,中国企业的成本是国外最先进水平的4-10倍。中国企业每公斤发射成本在5000美元-10000美元,而SpaceX的每公斤发射成本仅为2000美元。

在谢涛看来,要想快速弥补中美两国间的行业差距,就要通过生产批量化、单机芯片化、硬件软件化、整星智能化的“四化”建设降低卫星的成本,提高卫星产能。

“卫星工厂”概念成为解决问题的重要选项。2020年5月,九天微星宣布将在唐山市建设国内首家商业卫星智造工厂。该公司表示,一期生产线预计2020年底左右建成,届时将具备年均100颗左右的生产能力。此外,国兴宇航宣称将建设国内最大商业AI卫星工厂,银河航天也将在江苏南通布局日均产量在一颗以上的“超级卫星工厂”。

然而,部分从业者和专家亦对该模式表达了担忧。

在杨峰看来,工业化造星“当然是趋势”,目前几家头部企业在这一领域的探索是“在走不同的路,总有几家企业最后能走出来,对整个行业发展是非常有利的。”但他强调,中国目前所有的卫星公司都不会、也没做过卫星工厂。走在行业前列的公司,可能做过几十公斤重卫星的批量化,但上百公斤的批量化是另一个概念。“我们有的同行目前要一步到位,做上百颗卫星的批量化生产,我个人并不赞同。”

在杨峰看来,越高科技的行业越要遵循技术发展规律,“一家连卫星都没干过的公司要直接上一条上百颗星的产线,是绝对没有可能的。”被制约的原因,一方面是中国民营卫星企业缺乏成熟配套技术和经验,另一方面是其现阶段对卫星未来的发展方向和相关指标并不清楚,“好比上世纪八十年代电脑386、486CPU刚出来,就要投一条产线去做奔四,年产1亿台,可能吗?”

黄志澄对《财经》E法表示,完全由民营企业主导卫星工厂开发可能会导致重复建设,浪费宝贵的资源和资金。他建议,应由国家相关部门对建设统一规划,有重点地鼓励相应民企投入,“将来也许不需要这么多(企业)搞卫星工厂。”

业内对产业链形态的布局和争论,从侧面折射出商业模式之于民营卫星企业的重要性。

在接受采访时,多位民营航天和卫星公司CEO均表示,如何把自身的商业模式“自圆其说”,是中国民营卫星乃至整个民营航天产业能否拿到风投融资的关键。靠讲故事画饼就能财源滚滚的时代,已经过去。

任何角度而言,中国民营航天都不算“缺钱”。《财经》E法查阅发现,截至2019年,民营航天数家头部企业均获得相当数量融资。其中蓝箭航天累计超14亿元,银河航天超9亿元,星际荣耀超8亿元,星河动力超3亿元。

但钱多不代表够花。多家民营航天头部企业CEO对《财经》E法表示,融资算不上目前的最大难处,但由于航天产业高投入、长周期的特殊性,“如何拿到更多钱”仍是关键问题。

黄志澄认为,民营卫星公司融资的难易程度呈现两极分化趋势:那些受互联网头部公司扶持、“完全从商业和技术结合角度出发”的公司往往不缺钱;但有一些核心团队脱胎于传统国家体制、受限于经验无法将技术转化为成熟商业模式的企业,容易受到融资难的困扰。

“这个项目今年、明年、后年能挣多少?最终要做成一个什么样的公司?为了达到目的做了哪些准备,筹集了哪些资源?人家来投钱的时候一定要问这些,不然干嘛投你?”零重科技CEO张北对《财经》E法直言不讳,“对民营卫星企业而言,一定得有让人看得见摸得着的盈利模式,不能说发了一堆卫星,怎么挣钱不知道。”

除了之前提到的成本,运营这笔账同样要算。

以目前SpaceX的主力火箭——猎鹰9号为例,马斯克曾公开表示其收费标准为6200万美元,单次发射利润为30%,即单次发射成本约4340万美元。同时,SpaceX可回收火箭第一段助推器和整流罩。根据马斯克的推算,第一段助推器成本约占总成本60%,整流罩成本为10%,实际每次发射成本不超过1000万美元。相较于世界平均水平(8000万-9000万美元)可谓大大降低,实际总利润可到75%-80%以上。

一位不愿具名的业内人士告诉《财经》E法,很难拿到运营资质,是中国民营卫星企业商业模式缺乏对资本“说服力”的重要因素:“别人的模式是个大饼,如果没法运营的话,饼又从哪里来呢?”

从投资主体角度看,美国风投机构相对亦更有耐心。SpaceX于2015年正式宣布StarLink计划,直到2019年5月底才正式发射第一批StarLink卫星。但在其间4年,它获得了共计22.2亿美元融资;而另一家卫星公司Planet Labs于2010年成立,直到2014年1月发射第一批卫星前,它也获得了6500万美元融资。

但国内的风投倾向让航天从业者们并不放心。如2018年下半年,随着零壹空间和蓝箭航天两家公司发射火箭入轨失败,中国民营火箭行业融资遇冷。有消息人士透露,有的公司账上只剩3000万-4000万元现金,甚至因为资金紧张去借了高息贷款。这种情况一直持续到当前新基建带来的“小阳春”前。

“美国是有长线投资的,但中国风投机构往往没有这种耐心——为什么?前两年有那么多赚快钱的机会,干嘛不去?”一位企业高管对《财经》E法表示,除对初创公司相对“苛刻”外,中国风投机构往往对资本回收有较严格的时间要求,“5+2,顶天了七年,等不了你那么长时间。”

张北强调,航天这个领域往往需要较长时间的科研积淀,“短了当然也可以,现成的东西拿出来就能用,但这又有什么价值呢?又要创新,又要快速变现,这个行业很难做到。”

为了获得融资,多数民营卫星企业选择与互联网企业进行合作,拓宽营销渠道,“挣下游的钱”。

2018年,斗鱼与国星宇航合作的“666星”先后发射升空;今年4月,吉利控股旗下领克汽车与时空道宇共同宣布启动两颗低轨卫星发射计划;6月,B站宣布其与长光卫星技术有限公司合作的“哔哩哔哩视频卫星”也将择期发射,卫星所获的遥感视频、图片数据将用于B站科普。

“缺乏长线风投眷顾,也不能靠运营变现,那现在可不就是什么挣钱干什么吗?”一位不愿具名的业内人士对《财经》E法表示,“穿着西装去论坛上讲梦想是一回事,回来撅着屁股去干项目、做广告、拉投资,都得干。不干行吗?”

黄志澄指出,中国民营卫星企业现阶段的任务,应是尽快修炼“内功”,在实践中不断壮大自己的技术创新和科研能力,形成自己的商业模式。“自己水平有了,更多的钱自然会来。”

与“国家队”共生互补

2018年9月27日,西安航天动力研究所原副主任设计师张小平的离职,让民营航天与“国家队”的人才“暗战”第一次被公开。

据称,张小平原先待遇为每年12万元,跳槽后加入蓝箭航天,年薪直接达到百万级别。

当天深夜,西安航天动力研究所发布正式通报,称“张小平为国家重要涉密人员,脱密期为2年。但张小平仍然自行离所,对保守国家秘密和单位技术秘密带来了较大隐患”。

此事虽已平息,但也显示出民营航天企业对于人才的渴望,以及人才在航天科研领域的决定性影响。

“社会资本是逐利的,有一些缺乏‘大牛’级人物领衔的企业,很容易被风投公司忽视。”黄志澄指出,人才梯度和质量直接对融资产生影响,“民营企业从国企挖人,很难挖到专家级人物,而年轻工程师组成的团队,又难以说服资本投钱。但另一方面,如天仪研究院这样的民营企业,由于发展思路清晰,又有成果,就不会发生融资困难了。”

张小平事件后,体制内院所也正在增加人员离职难度,“如减慢办理离职手续速度,签订竞业保密协议等”。一位国有航天企业HR告诉《财经》E法。

实际上,多数头部航天民企创始团队均有原体制内的“大牛”压阵。如星际荣耀创始人兼总裁彭小波,曾任中国运载火箭技术研究院(航天一院)总体设计部总体室主任、研发中心主任;天仪研究院CTO任维佳曾任中科院空间应用工程与技术中心结构热控室主任;而混合所有制的长光卫星技术有限公司,其董事长兼总经理宣明此前为中国科学院长春光学精密机械与物理研究所所长。

黄志澄认为,有一些核心团队脱胎于国企,相对缺乏商业市场经验,如果又不能请来国企“大牛”,虽因行业热度也能融到资、获得关注,但相较而言,现阶段总会遇到些问题。

人才问题只是体制与商业化内生矛盾的一个缩影。

举国体制下的传统科研院所,严格按照上级任务要求进行板块分工,各自有固定的研究发展方向。但数十年发展中,也积累了经营粗放、规模较小、市场结构和产权结构不合理、创新不足、资金运用效率低以及风险管控机制不健全等现实问题。

“原先中国的工业基础太差了,想配套个啥东西都找不到。研究每个项目、设施乃至零部件都得具体落到一个机构头上,怎么办?那就建个研究所吧。拿卫星来说,基本就是把卫星扒了块儿,你做电源、他做结构、我做太阳能电池,还有做载荷的。”一位不愿具名的航天国企工程师对《财经》E法分析。

但业界人士普遍反映,这种模式在体制内运行并无问题,但并不能很好适应商业航天的要求。

“现在民营航天团队大多数都是从国企出来的,思维自然会带有国企的痕迹——他们既有航天人自强不息的精神,但也有原单位企业文化的烙印。”黄志澄指出。

“谈技术、谈专利,这些人知识储备很丰富;但谈商业化和变现,他们就很缺经验了。”一位行业高管在形容“体制内出来”的技术人员时表示,“以前他们并没有受过市场洗礼,习惯的是要钱而不是赚钱。”

“对民营卫星企业而言,只要有足够大的市场空间和条件,想拿到钱很容易。但换个角度看,民营航天再有钱也比不上国家队。所以一定要找到和国家队有区别的模式和方向,和国家队形成差异化,才能持续支持自己活下去。”杨峰表示。

多位业内人士对《财经》E法表示,原有的中国航天体系有一套非常完整、自主可控的供应链,但它对中国商业航天“没有用”。

“中国航天的成绩是建立在‘不计代价、万无一失’八个字之上的。但商业航天不能不计代价。这样一来,传统科研院所和下属企业的供应链就不能用——它们太贵了。”一位不愿具名的从业者对《财经》E法表示。

张瑞介绍,民营商业火箭公司的原材料购买能力是决定其研制成本的关键因素之一。从这方面看,国内材料供应商多为上市公司,如宝钛股份、钢研高纳等,航天科技集团下的上市企业也在上游环节中有着价格优势的地位,而民营火箭公司对零部件生产供应环节的议价能力并不高。

即使存在困难,但业内对“国民联合”仍然乐观。

谢涛表示,“国家队”与民营航天企业具有不同的特点与优势。他认为,中国的卫星互联网应该由央企主导基础设施的建设和运营,民营企业参与到卫星平台、载荷乃至终端设备的供应中,帮助其降低成本、提升效率。这有些类似此前中国电信网络的建设,华为、中兴等民营企业为中国移动等通信运营商提供通信设备。

“目前,卫星互联网面对技术、市场双轮驱动的挑战。在新基建的背景下,国家队的优势在于技术安全与稳定性;而民营公司反应更加敏捷并具有成本与效率优势。利用好民营航天企业的市场化优势,形成互相促进、百花齐放的技术创新格局,将是推动卫星互联网发展的关键。”谢涛强调。

体制内部也已意识到症结,并正着手改革。

2020年8月14日,以研发制造卫星著称的中国航天科技集团中国空间技术研究院(航天五院)召开宇航体系整体重组暨变革单元成立大会。

据其官方通报称,本次改革通过进一步优化宇航业务体系,加强总体能力提升,打造“一个创新中心+两类总体单位”的顶层架构。“一个创新中心”,即重点构建五院顶层体系论证研究实体,打造体系化、新系统、跨领域、前沿性创新中心,强化新体系构建和重大专项培育,支撑国家航天发展规划制定和装备体系论证;“两类总体单位”,即重大工程类总体单位和应用卫星类总体单位。

“改革目的是打破原有框架,以项目为导向重新设计科研机构,抛弃以前‘各管各’的分工制,对接商业航天机制。”航天五院内部人士对《财经》E法解读。

张北认为,随着改革推进,民营企业的一个重要机会是为体制内的国有企业做配套。“体制的界限也正被逐渐打破,那些分工明确的研究所未来可能会渐渐消失。未来,民企可以更多地与体制内互动,承接一些体制内的任务。”

黄志澄表示,现阶段的民营航天要配合“国家队”做好相关配套设备和技术的研发,充分发挥自身优势,加快完善自身商业模式,互相取长补短,不断壮大。

呼吁更多支持政策

进入2020年,全球的卫星互联网发展按下加速键。

6月,日本、欧洲连续发布消息,加大对商业航天的支持力度;7月初,英国政府要约收购卫星互联网公司Oneweb;8月,美国SpaceX公司凭借设计上的颠覆式创新,将以“一箭60星”快进模式实现发射,计划至2020 年底部署1600颗低轨卫星。

随着国内官方概念的提出,从创投领域到资本市场,国内正掀起小卫星发展热潮。

天风证券研报估计,以2022年中国卫星互联网进入商用计算,中国卫星互联网地面设备和卫星应用两项业务将于当年初步实现10亿美元量级营收,2028年将实现500亿美元营收。

在谢涛看来,卫星互联网行业已经或正在形成通信卫星总体制造商、供应商、终端制造商等梯队明显、链条完整的产业链。随着竞争加剧,行业普遍判断将形成总体制造商地位不断上升,设备供应商竞争领域不断细分的格局。

“未来,卫星制造可能会被几家技术实力强、资金充裕的头部企业占据主导地位,更多的企业在卫星产业链的各个细分领域不断拓展。”谢涛说。

国海证券研报指出,低轨卫星互联网在实现全球网络覆盖方面优势明显,并且在轨道和频率资源有限的背景下,低轨卫星互联网成为国内外的重点投入和发展的方向。在国内两大航天集团重点投入和和国外快速推进的刺激下,看好低轨卫星互联网产业发展。

行业也在呼吁更多支持政策的出台。

用杨峰自己的话说,对利好政策“一方面非常渴求,另一方面又非常害怕。如果政策没有制定好,可能会大量浪费国家的经费。”

杨峰强调,由于行业内并没有成熟的评价机制,一旦类似补贴的政策推行,最后很可能让熟稔“骗补”套路的企业把钱拿到,真正干活的人反而吃亏。

评价机制的标准一直是行业难题。“打个比方,要是用卫星发射数量评价,那不得了,大家一窝蜂拼数量,直接变‘大炼钢铁’,出来的全是废铜烂铁;如果补贴一种技术、一种指标,航天又是由多变量、多参数组成的系统工程,大家只往一个方向走,容易‘跑偏’。”杨峰说。

“和前几年比,政策是放开了,但国家对我们的支持相对国企还是太少了。”一位企业高管对《财经》E法表示。

一位不愿具名的业内资深人士透露,2019年,曾有数位政府投资人士前往其家中拜访,请其推荐“有潜力的民营企业”,以决定一笔扶持基金的资助对象。他推荐数个,均被对方婉拒:“技术不突出,人才队伍也不能和国企比,我们也怕钱打水漂。”最后,对方仍决定选择国有企业进行扶持。

“我个人其实很理解政府的难处:没有普适性强的评估策略,谁也不敢贸然拿着钱去投。国家的钱也不是大风刮来的。”这位业内资深人士表示。

“政府也可以以订货的形式扶持民营航天,但前提是产品本身要符合政策要求,如果你的东西在技术、成本上并没有优势,怎么订呢?”黄志澄认为,目前问题不在于国家政策,而是民企仍需成长过程。

“立法和政策如何确保既能支持到那些优秀公司,又能鼓励行业多样性,这个很关键。”杨峰强调。

2019年两会上,全国人大代表、小米集团董事长兼CEO雷军向大会提交一份建议,希望加快航天立法工作,确保民营企业长期稳定、合理有效利用空间资源的权利,并出台有利于商业航天发展的机制。

多位民营航天和卫星企业高管告诉《财经》E法,立法本身“全行业都支持”,但立法更多是从宏观层面的规范,对民营卫星商业模式与合作的一些细节问题是否能顾及,业界尚有疑问。

一位知情人士告诉《财经》E法,正在讨论的《航天法》涉及民营航天的部分“可能会很少”,且距离正式上会讨论“为时尚早”。

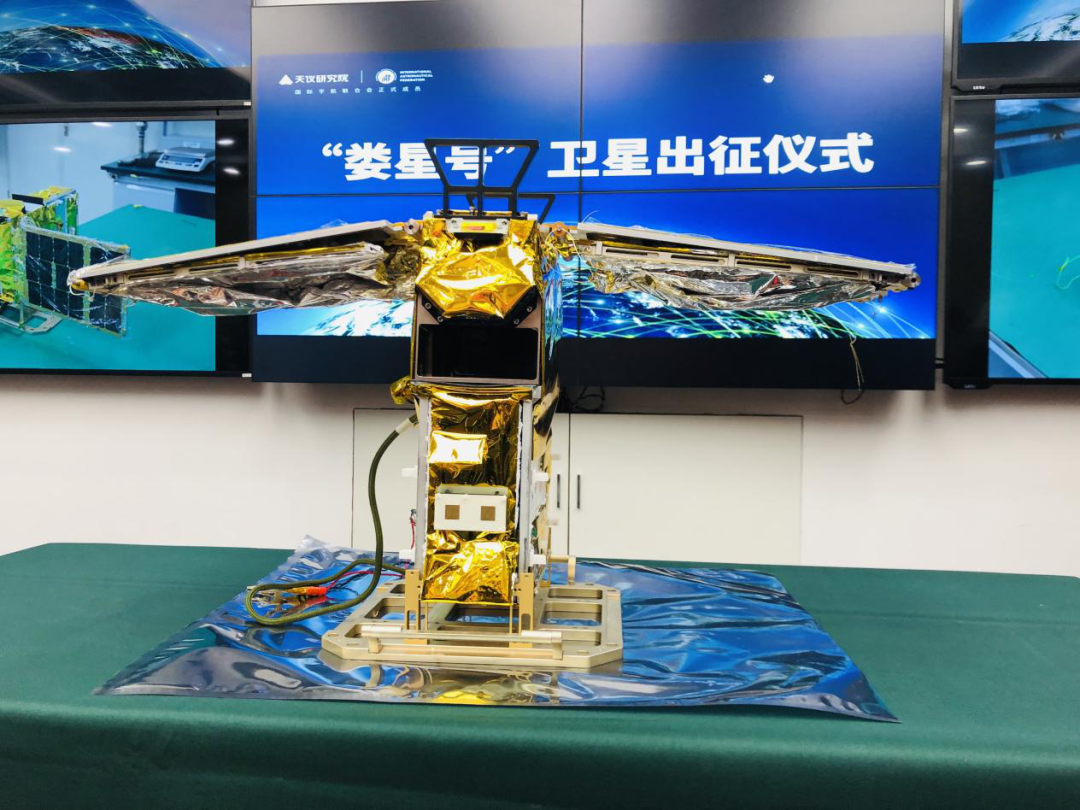

天仪研究院研发的中分辨率遥感卫星“娄星号” 张兴莎/摄

但卫星互联网的建设并不会因此停步。

谢涛强调,九天微星希望在卫星互联网“新基建”背景下,“做卫星互联网界的‘华为’,提供高性价比的卫星、载荷和地面终端产品,服务各行业数字化转型升级。”

从全球战略角度看,卫星互联网的建设具有紧迫性。谢涛指出,第一,卫星互联网是第二次太空竞赛的“主战场”,是中美欧印等大国之间的博弈;其次,卫星互联网关系到国家的信息安全、太空安全,是需要关注和发展的战略性产业,所以,必须抢占稀缺的轨道和频率资源;第三,从推动产业发展的角度来看,卫星互联网能与多个产业联动,创造万亿级的市场,服务各行业转型升级和一带一路国家。

“除了卫星工厂,高附加值的卫星产业还将带动上下游供应链,为卫星互联网产业发展提供新动能。另外,九天微星准备将中交信息国家重点实验室、中科院西光所卫星应用工程中心等牵引落地到唐山,形成产业聚集。”谢涛表示。

未来,零重空间也将推进灵鹊一号卫星继续发射组网,推动灵鹊二号开始发射,继续开发落地应用。“我们的策略很清楚,发卫星,拿数据,做服务,让卫星真正服务于国民经济的方方面面。希望能在中国的商业航天市场上走出一条真正的可持续发展道路,成为中国的数据驱动的卫星服务公司。”张北对《财经》E法表示。

黄志澄强调,由于中国民营卫星企业起步较晚,技术、资金、研发能力与积累了几十年的国有企业暂时不在一个量级,因此现在应将其定位为“国家队”的补充力量,目前还不能成为中国卫星建设的主角。“要知道,马斯克的spaceX在2002年成立,到今年已经18年了。中国民营航天才做了几年?因此,我非常看好中国民营商业航天企业的发展前景,但他们仍需一个发展壮大的过程。”

杨峰的座右铭是“坚持当一个悲观的乐观主义者”。他解释道,这是说要对现实困难足够悲观,但也要对未来前景足够乐观。“我希望我的同行和上级领导都能做悲观的乐观主义者。让我们一起携起手来,一个个把眼前的困难解决掉,共同去奔一个乐观的未来。”