9月1日,受陈胜主任之邀参加中国法学会国际经济法学研究会国际金融法专业委员会、吉林省法学会财经法学研究会及上海市法学会银行法律与实务研究中心联合举办的“新时代背景下的利率市场化改革”研讨会。此次会议的主旨在于真实反映市场实践,并为央行起草的《非存款类放贷组织条例》提供专家意见,向立法及司法机关、监管部门建言献策。

会议上陈志武、宋晓燕、张陆洋等多名金融专家以及来自央行、国有商业银行、金融消费公司、金融科技公司的从业人员,对民间借贷新规中利率调整问题进行了深入研讨,受各位专家发言启发,简要梳理一下新规对金融行业法律风险尤其是刑事风险的影响。

一、重点区分几个概念

2020年8月20日,最高人民法院发布了《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(简称“《民间借贷新规》”),其中关于民间借贷利率保护上限的调整是相较于原规定而言最为重要的变化,日前也有不少法院适用新规作出了判决,引发更大争议。

01

新规中法定利率上限的适用主体范围

新规第一条规定:

本规定所称的民间借贷,是指自然人、法人和非法人组织之间进行资金融通的行为。

经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构,因发放贷款等相关金融业务引发的纠纷,不适用本规定。

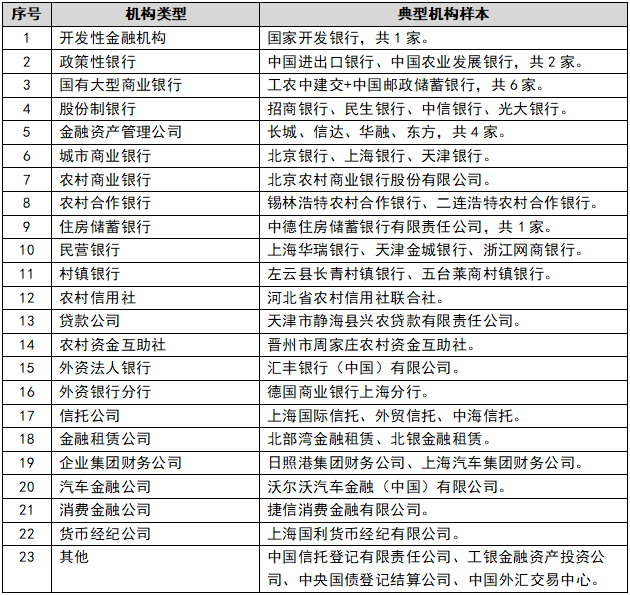

从上述第二款的规定来看,所有持牌金融机构名义上不适用,其他以贷款为主业但属于非金融机构需要适用,以及引发争议由法院裁判的民间借贷都需要适用。

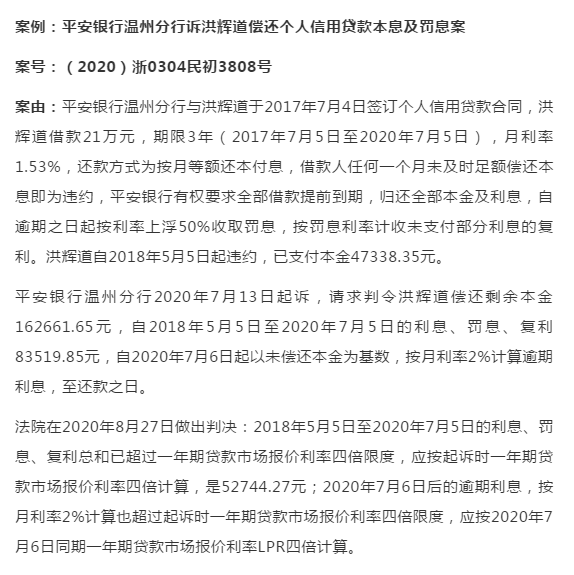

会上也有国有银行从业者对此规定的执行表示了担忧:即使司法解释明确规定持牌金融机构不适用,但在司法过程中,也可能会执行走形。如据孙海波、杨瑾在公众号金融监管研究院上发布的文章《最新判例!金融机构也要适用民间借贷新规?贷款利率不得超过4倍LPR?》中提及浙江省温州市瓯海区人民法院(2020)浙0304民初3808号民事判决书显示:关于逾期利息,现原告(平安银行股份有限公司温州分行)主张按月利率2%计算已超过原告起诉时一年期贷款市场报价利率四倍的保护限度,本院酌情调整为原告起诉时一年期贷款市场报价利率的四倍计算。

(1)属于持牌金融机构,不适用该新规规定的主体包括:

[孙海波、杨瑾《最新判例!金融机构也要适用民间借贷新规?贷款利率不得超过4倍LPR?》]

同时需要注意的是:因上述主体不适用新规,故其发行的各类贷款,包括信用卡透支、信用贷款等均不适用上述新规中对利率上限的约定。

实践中比较常见的信用卡逾期利息为日息万分之五,年化利率超过18%,表面上看超出了4倍LPR的上限,但因为持牌金融机构不属于新规适用主体,故法院不得适用新规要求其对利率进行下调。当事人自愿调整的除外。

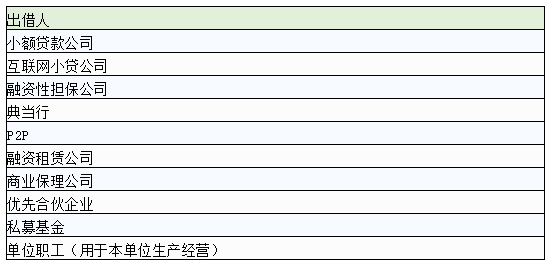

(2)不属于持牌金融机构,适用该新规规定的主体包括:

[孙海波、杨瑾《最新判例!金融机构也要适用民间借贷新规?贷款利率不得超过4倍LPR?》]

其中争议比较大的是小贷公司(包括线上和线下模式),无论是根据是否取得证监会和银保监会的营业牌照,还是根据法院的司法判例,小贷公司都不属于持牌金融机构,应当适用新规规定。

02

利息的界定

利息应当是资本的价格,不包括借款人违约后应当承担的违约成本。所以新规中对利息上限以及违约成本上限分条进行了规定,分别不可超过“合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍”,而并非两项相加不超过“合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍”。

第二十六条 出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的,人民法院应予支持,但是双方约定的利率超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的除外。

前款所称“一年期贷款市场报价利率”,是指中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心自2019年8月20日起每月发布的一年期贷款市场报价利率。

第三十条 出借人与借款人既约定了逾期利率,又约定了违约金或者其他费用,出借人可以选择主张逾期利息、违约金或者其他费用,也可以一并主张,但是总计超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的部分,人民法院不予支持。

还是同样的问题,该条规定仅适用于受新规管辖的非持牌金融机构等民间借贷主体,对于持牌金融机构的资本价格、违约成本如何规定,也可以参照,但并非强制性适用。

需要注意的是,很多小贷公司、放贷机构都采用了收取服务费、手续费等预先在本金中扣除的,这种情况将以借款人实际收到的首期资金认定为本金,其他费用计入利息约定,总计不能超过LPR四倍。

二、民间借贷新规对刑事司法解释的影响

2019年7月两高两部颁布的《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》中规定非法高利贷行为构成非法经营罪,其中对“高利”的认定就采用了2015年民间借贷规定的两线三区的规定,即以超过36%的实际年利率实施“违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性地向社会不特定对象发放贷款,扰乱金融市场秩序”的非法放贷行为,同时放贷金额、放贷人数、违法所得额达到一定标准的,就构成非法经营罪。

现民间借贷新规对法定利率上限已经修改为LPR四倍,取消了原来36%自然债务上限的规定,因此上述非法放贷意见中认定非法放贷行为违法性的依据是否需要调整,也值得注意。

个人建议,上述规定可暂不调整,主要理由:

一是,从法的价值来看,刑事犯罪打击的是更为严重的高利借贷行为,以维护金融秩序罪价值追求,民事法律发挥的是引导社会主体行为方向的作用,二者目的不同,不宜完全保持一致。

二是,从交易习惯来看,民事法律对民间借贷利率上限的调整,是出于解决融资贵的现状,但资本是平的,势必产生资本挤出效应,导致资本向更有利于增值的区域、领域倾斜。而实际民间的借贷成本已经较为固定在20-30%的交易习惯上,一概将之下压、甚至进一步降低非法放贷入罪门槛,并非解决融资贵的根本解决方案,反而会引发更多的变相融资行为、带来更多治理问题,刑事的介入需要保持适度滞后性和谦抑性。

三是,从司法实践来看,因非法放贷入刑的案例不多,大部分也是因为同时涉及套路贷等问题,被认定为诈骗罪、敲诈勒索罪,因此单纯非法放贷构成非法经营罪的实践判例较少,也体现了司法的克制性,且在其他罪名可以较好实现罪刑相当的情况下,不必因为民间借贷法定利率上限下调就马上降低非法放贷的入刑标准。

三、民间借贷新规对金融行业刑事风险的影响

01

对非金融机构的影响

非金融机构前期金融产品都是贴线设计的,现在利率上限的调整,意味着其原有的产品模式都要调整,尤其是在融资成本、信用成本有可能接近或者超过LPR4倍的情况下(我国小贷公司的平均融资成本为21.9%,互联网金融网贷成本为21%,远远高于当前15.4%的标准),非金融机构如若获得合法收益,就要降低自己的融资成本或者信用成本,其中信用成本的降低要么意味着更加限缩交易用户范围、降低信贷风险,要么意味着用更加激进的方式来获取更优质客户的信息,在个人信息数据的获取、存储、交易、使用等方面都会产生更大刑事风险。

要更加关注客户数据渠道的合法性、数据保管和使用方面的安全性,做好数据合规和安全保障,避免侵犯公民个人信息、拒不履行信息网络安全管理义务罪等数据安全、信息安全犯罪。

02

对金融机构的影响

如上所述,单纯挤出供给,也会加剧融资难的问题,后续银保监会可能会出台更加强劲措施倒逼银行业金融机构进一步加大力度做信用下沉、做普惠金融,把挤出的供给补上。

金融机构的放贷业务将更加炙手可热,而在传统放贷模式仍更多关注风险防范而非救济目的的情况下,伪造信用资料、贷款资料、担保资料等方式获取贷款,甚至内外勾结型骗取贷款的行为将有加剧的风险,金融机构要对重点岗位、重点环节加强内控和风险隔离,避免贿赂、渎职行为引发的不良贷款率上升问题。

03

对助贷机构的影响

助贷机构本身虽然不是民间借贷新规的适用对象,但因其服务客户多为新规适用主体,客户利润空间受限,势必会倒逼信贷供应链的其他环节都要降低成本,对助贷机构而言,无论是信贷用户引流还是信贷风控数据分析等,都要进一步关注成本风险带来的数据安全问题;

另一方面,由于其中介服务的灵活性,也会让非金融机构选择助贷机构作为提高收益率、转嫁成本的途径,此时助贷机构要避免在合同中承担担保责任,甚至成为实质放贷人而有非法经营的风险。

正如在会上发言阶段,笔者虽然认为完全市场化的利率调整机制短期建立的可能性不大,同时呼吁,要加大对助贷机构、消费金融公司等非持牌金融机构生存空间的考量,国家通过进一步加强全民信用体系建设、信用数据公开使用等方式,降低金融产品的信用成本,真正让资本在信用的保障下流动起来。

财经号所发布文章之版权属作者本人或相关权利人所有,文章仅为作者观点,不代表《财经》立场。