如何看待超大特大城市的人口密度问题?

目前学术界普遍的观点是鼓励继续发展超大特大城市。毕竟人口和要素密度大大提高了资源的利用效率,通过规模效应,解决了基础设施和公共服务设施的投入回报问题。

美国布鲁金斯学会发布的《全球大都市监测报告(2018)》数据表明,全球近一半的GDP来自300个最大的都市经济区。从这项数据得出来的结论,就是发展超大、特大和大城市应该是人口大国城市化发展路径的重要选择。

但如果根据不同发展水平的国家来看,就可以注意到,真正高人口密度的特大和超大城市基本都集中在发展中国家和新兴国家,以及少数空间狭窄、人口密度高的东亚发达国家。

中国拥有世界上最多的特大和超大城市,它们的人口密度、产业和公共服务密度是否已经大至无法承受,从而必须加以疏解吗?

中国城市其实并不存在人口密度过高的问题

在回答上面的问题之前,需要先梳理出有关超大特大城市发展的相关规律。

如果按照联合国《世界城市化展望报告(2018年修订)》数据进行分析,可以总结出如下规律:

一是从全球范围看,特大和超大城市的发展速度快于其他规模城市。根据美国布鲁金斯学会的大都市监测数据,2014年-2016年全球300个最大的大都市贡献了全球36%的就业增长和67%的经济增长;二是发达国家的超大特大城市数量只有20个,不及除中国的欠发达国家的一半多;三是欠发达国家的超大特大城市所吸纳的人口占这些国家城市人口的比重在逐渐提高,2000年-2020年提高了5个百分点;四是所谓“人口向特大和超大城市集中”,其实并不是发达国家的规律。在欧美发达国家,几乎没有超过1000万人口的城市,即使是5亿人口的欧盟,接近和超过500万人口的城市也就两三个;五是发展中国家和新兴国家人口向少数超大特大城市集中,并不是中国在城市化进程中必须要学习的经验,而是应该吸取其“人口过度集中后产生城市病”的教训。

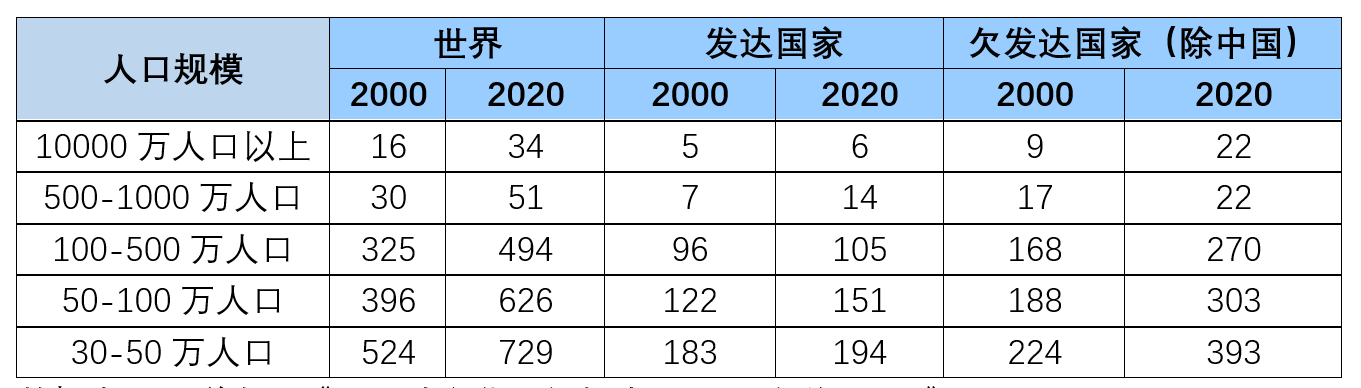

表1:世界、发达、欠发达国家分规模城市都会区数量

数据来源:联合国《世界城市化展望报告(2018年修订版)》

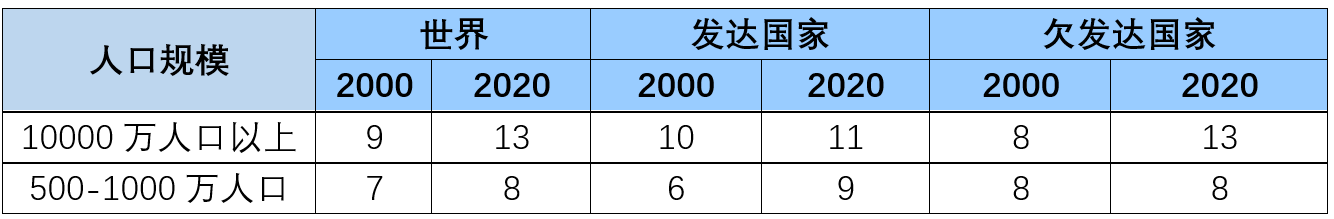

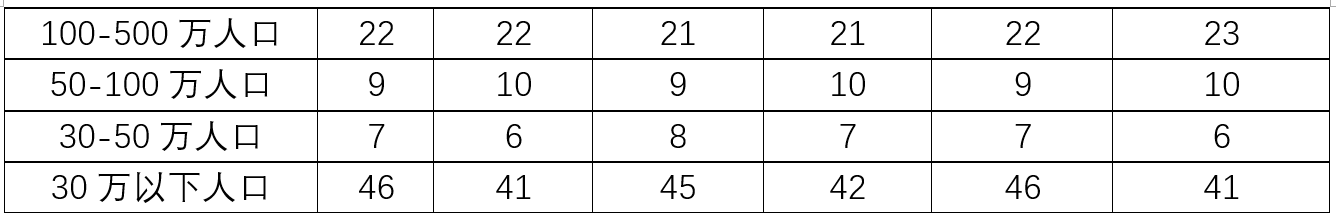

表2 世界、发达、欠发达国家分规模城市都会区城市人口比重

数据来源:联合国《世界城市化展望报告(2018年修订版)》

接下来的问题是,中国的特大和超大城市人口密度已经过高了吗?其实,只有少数超大特大城市的人口密度最高的主城核心区已经达到每平方公里3万-4万人,例如上海浦西的虹口区、黄浦区,以及重庆的渝中区等。但是就绝大部分特大和超大城市来说,主城区人口密度一般在每平方公里1万人左右。如果将与主城区相连的非核心区考虑进来,那么平均人口密度会大大降低。即使是北京和上海,主城区面积分别约是600多公里,人口约1000万左右,与韩国首尔和日本东京大体相当,其实并不存在所谓人口密度过高的问题。

我曾经在东京与日本国土交通省的官员交流,谈到东京人口的变化。对方介绍,在制定日本国土空间规划时,确实考虑过用一些措施减少东京核心区人口密度较大的压力。但因为人口流动是由市场来决定的,规划中的人口控制措施几乎没有发生过实质的作用。反而在近些年,东京人口因城市更新再生而增加了。

韩国对人口过多、资源和要素过度集中的首尔市,也采取了很多疏解方法。最重要举措是把国家的政府机构搬迁到距离首尔市120公里的世宗市,并且在首尔周围建设了一些人口规模20万-30万的新城。对于从首尔主城区搬到新城的机构,政府给与诸多的优惠措施。一些机构的用地和用房成本大大降低,办公环境也比原来在主城区时有明显改善。世宗市作为政府的集中办公地,建设得也非常漂亮。但是即使如此,首尔的人口并没有下降,很多政府公务员,宁愿选择每天早晚各多花近两个小时的时间上下班,也不愿意把家搬到世宗市。

对于其他发展中国家和新兴国家,人口向特大和超大城市聚集的情况也没有得到缓解。原因是多方面的,例如,制度上的迁徙自由,导致大量失地农民举家涌向首都等超大特大中心城市寻找就业机会,从而导致了严重的贫民窟问题;城市的两极分化现象特别突出,在城市既可以看到现代化的高楼大厦,豪华的富人区,同时也有环境十分恶劣的贫民窟,这里公共卫生条件极差,治安状况遭糕;在土地私有化的国家,公地管理能力低下,成为外来人口聚集的地方,一旦形成了规模,政府无法干预,同时又没有足够的财力来完善贫民窟等人口聚集区的基础设施和公共服务配套设施;由于基础设施建设能力较差,交通和网络建设不发达,使得通勤成本过高、通勤时间过长、通勤不便利,城市人口无法自动向周边中小城市转移等等。

中国目前号称千万人口以上的城市有六七个,自称500万人口以上的城市超过20个。但因为中国城市实行的是特殊的行政辖区管理体制,实际上所谓的超大特大城市并不完全是一个实体城市,而是一个以中心城市冠名,由多个相对独立的实体城市组成的区域。

如果按照主城区常住人口来计算,中国真正达到超大城市城区常住人口标准的估计也只有京、沪两座城市,其他超大城市实际上只是主城区常住人口500万以上的特大城市。而其他号称特大城市的,也只有一部分真正达到了主城区常住人口500万的标准。

尽管如此,中国的超大特大城市数量仍然是世界最多的。

如果把欧美、东亚等发达国家的城市人口规模与中国相比,美国有3.3亿人口,相当于我国广东、山东、河南等三个人口大省的总和,但只有一个800多万人口的纽约,以及一个500万左右人口的洛杉矶,其他城市人口规模都不大,100万左右人口的城市不超过10个。除俄罗斯外,在那些欧洲人口最多的国家——德国约8300万人口,英、法等国都是6700多万人口,其中只有英、法等有500万人口以上的城市,其他基本都是中小城市。而日本人口1.3亿,超过中国的广东省,但只有东京都人口超过千万,还有大阪有300万左右人口。韩国有5000万人口,相当于中国中等人口规模的省份,其中也只有首尔市达到人口1000万以上,釜山人口接近500万,其他城市人口也只达到了中等城市和小城市的规模。

大城市不需疏解,但仍须支持中小城市的发展

中国的14亿人口分布在31个省份,有几个主城区千万人口以上的城市,或者是近20个主城区人口500万以上的城市,应该是基于中国人口总规模和不同省份人口规模的一种合理的分布。当然,这种人口规模的城市并不是按城市行政辖区的全域人口来统计的,而是按城市主城区人口规模统计的。

按照中国城市化发展进程推断,超大特大城市还有充分吸纳要素资源及人口的空间,也就是说,还有人口规模扩张的基础。因此并不存在着普遍都需要疏解和控制人口进入的必要性。即使强调城市群和都市圈的发展,中国各省份都处于不同发展阶段,对一些中西部地区的城市,包括位于沿海地区但经济发展相对滞后于经济发达城市的那些城市,要发展中心城市,真正实现人口规模达到超大特大城市的标准,还是大有潜力可挖。

同时有几个观点特别需要强调:

一是人口疏解和严格控制人口,只是极少数人口特别多的超大城市需要解决的问题,而且是针对这些城市的主城区人口急剧膨胀的问题而言的。并不代表着这些城市行政管辖区域的人口也需要疏解和严格控制。这是中国未来城市行政管理体制和管辖区域需要改革和调整的方向性问题。

二是如何尊重市场规律,在工业化中期实现要素和资源按市场需求自动向中心城市集聚,这也是中国目前一些省份当前迫切需要解决的问题。通过要素集聚,发挥规模效益,带动中心城市主城区的产业升级,形成服务业集聚的优势,这是不同城市化发展阶段的特点。

三是在中国现行等级化城市管理体制下,破解以行政手段集聚优质资源和要素的格局,这是在促进都市圈和城市群的“核”发展壮大过程中要极力避免或者减少行政干预的前提。这种非市场的要素和资源安排,会牺牲其他有能力和潜力的中小城市的发展机会,并且违背了“十四五”规划和以往中央一系列政策中提出的“大中小城市和小城镇协调发展”的初衷。

四是在城市发展进程中,也要防止世界上其他发展中国家和新兴国家出现的“人口过度集聚并失控”的局面,也就是放任人口的举家迁徙,在超大特大城市形成大量的贫民窟,造成一系列城市治理的难题,甚至隐含着潜在的社会危机。所谓“中等收入陷阱”产生的原因之一,也是来源于这些发展中国家和新兴经济体城市人口过度集聚而引发的城市社会问题。但是因为所谓的民主机制干预了政府治理的过程,使得社会危机不断放大,最后丧失了发展机会,回归贫困。

五是无论人口聚集在哪一类规模的城市,都不能忽视人口会根据成本自动选择不同规模的城市就业和生活。要防止在提出中心城市发展规模的同时,利用行政手段和等级化城市管理体制,干预特大超大城市周边的中小城市和人口规模较大的建制镇的未来发展机会。还要采取各种措施支持中小城市和大镇的未来发展,从根本上实现城市群和都市圈内“大中小城市和小城镇”的协调发展格局。

六是要加快城市群和都市圈内外交通基础设施建设,通过降低通勤成本,为不同收入水平的人口,提供就业和居住空间的合理安排。在很多人看来,“职住分离”在很长一段时间内都是城市空间规划极力破解的难题。但其实在市场经济国家,这是一种十分尊重市场的合理安排,也是针对人口就业和生活定居形成合理收益的最佳选择。就业所在地有不同成本的生活空间,但是居住地房价也因为与城市中心区距离和优质资源配置的不同形成巨大差别。人们在考虑到收入和支出成本时,会根据房价高低选择居住空间,而不是理想化设计的所谓“职住一体化”。毕竟未来城市的地价和房价上升是长期趋势,而产业分布在空间上也会有相应变化。例如,工业郊区化进程,服务业在中心城区的高速发展等,都会带来职住的空间重组,但绝不会是职住空间一体化。

超大特大城市的发展需要尊重市场规律。人口对就业和居住空间的选择也取决于收入和支出抵消后的净收益。我们要考虑到基于14亿人口的中国城市发展进程,不同发展阶段需要不同的城市规模,也要根据人口的收入结构来提供更多不同规模的城市发展空间。

城市发展规律证明,超大特大城市人口可以提供更多的就业机会,但是因房价和其他各项生活支出的抬高所产生的生活成本,也会抵消一部分在超大特大城市就业获得的收入。只有按照市场规则,尊重不同人口的选择,为他们提供不同的城市发展空间,才是城市空间格局最重要的参考依据。

根据这个思路,除个别超大城市要从特有的综合因素来考虑,其他城市并不存在所谓的人口疏解和控制人口的问题。即使在那些需要疏解人口的城市,也只是因为主城区人口过多,需要防止未来可能发生的城市隐患。

但中国城市普遍通过行政导向和计划经济的方式引入的各类要素集聚,因此需要改变传统的要素配置方式,减少各类利益主体对政策的影响,防止中国特色的市场化改革被弱化。可以在更大空间范围内发挥改革和政策调整的作用,也包括动员城市行政辖区内中小城市和特大镇的参与。但这种改革也不可能以“一刀切”的方式对其他城市化地区产生影响,毕竟各自发展阶段不同。

还要说明的是,提出“群”和“圈”的政策,其实也就是在另一个层面上说明,大中小城市和小城镇协调发展,是未来中国城市空间格局形成的最重要的基础,也是远景目标所在。

(作者为独立经济学家、中国城市和小城镇改革发展中心原主任)

财经号所发布文章之版权属作者本人或相关权利人所有,文章仅为作者观点,不代表《财经》立场。