5月18日,著名“三农”问题专家吴象在北京逝世。从革命者到改革者,在100年的漫长人生中,吴象见证了一个国家走向现代化的艰难历程,也参与推动了中国农村改革。随着上世纪80年代的改革健将日渐凋零,农村改革的风云岁月开始淡出人们的视线。现在中国农村已经发生了巨变,但是一些根本问题没有得到解决,反而以新的面目出现,包括农民如何平等分享现代化的繁荣成果,“农民”如何实现从身份到职业的转换,农业和农村如何赢得未来等,都是需要直面的现实问题。当年和吴象一起并肩奋斗的“农村改革之父”杜润生曾指出,没有农民的现代化,就没有中国的现代化。吴象的去世提醒人们,农村改革远未结束,新的“阳关道和独木桥”又隐然出现,改革者仍需努力。

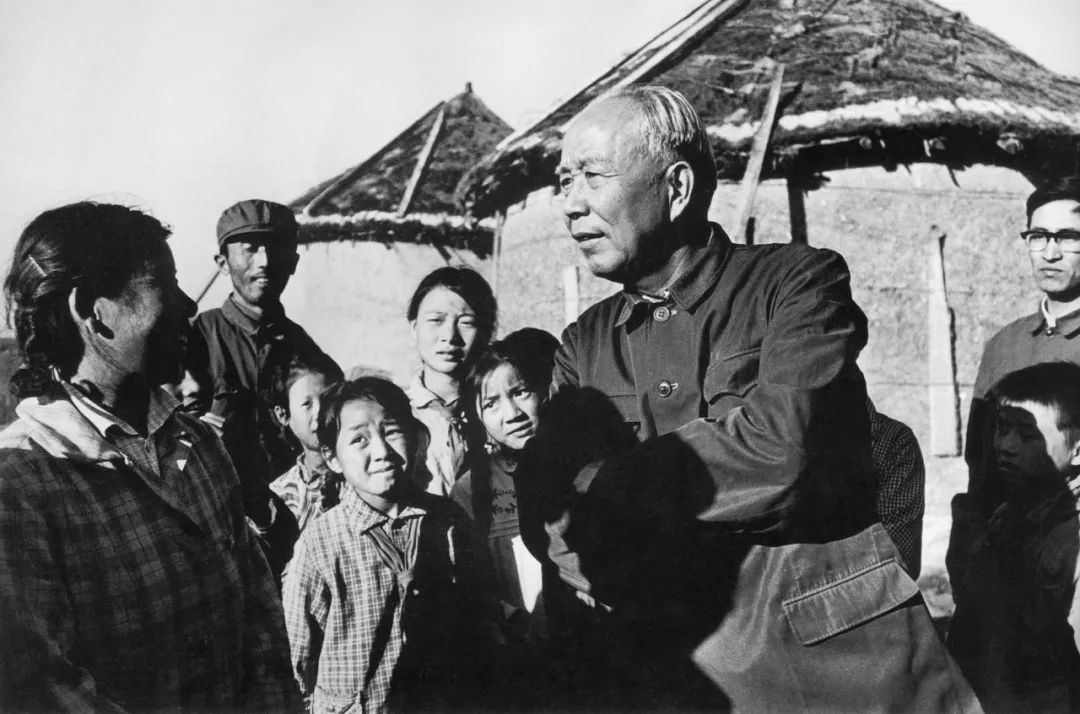

(1977~1980年,万里在任安徽省委书记期间,数度深入农村视察调研。图片来源:中国摄影师协会《见证改革开放 三十年》画册)

一.质疑“农业学大寨”

吴象祖籍安徽休宁,生于一个徽商家庭。

“七七事变”那一年,16岁的吴象矢志抗日救国,一路向北,来到陕西,参加了抗日军政大学。毕业后他来到太行山区,从此与山西结下不解之缘,先在八路军野战部队做宣教工作,曾任抗日军政大学教员,新华社、《人民日报》记者和编辑。1948年秋,太原解放,吴象没有回《人民日报》,留在山西筹办《山西日报》。

1963年,已经担任《山西日报》总编辑的吴象,目睹了山西昔阳大寨成为农业合作化运动典型的全过程,并为宣传这个典型出过力。但是他没有想到,因为毛泽东的看重,大寨从此与中国农业的命运胶着了近20年,他个人的命运也与这个晋中小山村发生了密切关系。

“大寨一共十个小村,七十八户,那个地方净是山坡,七梁八坡,条件比较困难,但是他们经过治理,增产了。山西晋中地委把它树成一个模范,山西省委书记陶鲁笳很重视这个。‘文化大革命’以前,陶鲁笳到火车上向毛主席汇报。当时选出的典型啊,工业是大庆,农业呢,有两三个地方,比较之后,最后选了大寨。因为它是山区,因为穷,好像更有代表意义。”

在吴象看来,大寨作为一个艰苦奋斗、自力更生的典范,本身没有任何问题。“但是毛主席看重以后呢,慢慢地就有人把大寨人为地拔高了,不说它是一个山区生产的榜样,而说它是无产阶级专政下继续革命的一个典型,那它就不是一个生产典型,而是一个政治典型,大寨也就以继续革命的红旗自居。”

1964年,大寨党支部书记陈永贵在人民大会堂作大寨事迹报告,从此拉开全国学大寨的序幕。几乎与此同时,“文化大革命”开始了。10年间,由于不惜代价地追求政治目标,维持所谓的“大好形势”,农业、农村、农民所遭受的严重损失,自不待言。

即使在“文化大革命”结束以后,仍有人秉持“两个凡是”的信条,继续在千差万别的中国农村中大搞“普及大寨县”运动。水分越来越大,浮夸越来越严重。1977年,联合国粮食考察团到昔阳考察,听说昔阳的皋落大队搞得好,就要求去皋落考察。皋落粮仓有10万斤玉米,但颗粒小,不中看,就连夜从公社粮仓借200袋玉米送到皋落充数,而把原来的10万斤玉米说成是饲料。

吴象(左二)与杜润生一起考察乡镇企业。(资料图)

两次见过毛主席的吴象,对领袖亲自制定的“农业学大寨”和“普及大寨县”运动宗旨从不怀疑,但他却因为指出了学大寨运动中存在的问题,结果被关进“牛棚”,成了“走资派”的一员。

二.从山西到安徽

1977年5月,已经复出的万里被中央派到湖北省当“第二把手”,协助另外一个老同志工作。此时邓小平已经“出来”,但还没有正式宣布。作为邓小平的老部下,万里去看望邓小平,并向他辞行。

万里后来告诉吴象,邓小平知道万里要去湖北后,劝他不要急于赴任,提出要他去安徽。“邓小平后来和其他的中央领导商量,说万里是一个解决难题的能手,让他到湖北,不如到安徽,安徽是一个老大难。”

于是,1977年6月,万里到了安徽,担任中共安徽省委第一书记。

在深入农村考察中,解放后一直从事城市工作的万里,对农民的贫苦生活状况深感震惊。他曾经回忆说:“我这个长期在城市工作的干部,不能说对农村的贫困毫无所闻,但是到农村一具体接触,还是非常受刺激。原来农民的生活水平这么低啊,吃不饱,穿不暖,住的房子不像个房子的样子。淮北、皖东有些穷村,门、窗都是泥土坯的,连桌子、凳子也是泥土坯的,找不到一件木器家具,真是家徒四壁呀。我真没想到,解放几十年了,不少农村还这么穷!我不能不问自己,这是什么原因?这能算是社会主义吗?”

“我刚到安徽那一年,全省28万多个生产队,只有10%的生产队能维持温饱;67%的生产队人均年收入低于60元,40元以下的约占25%。我这个第一书记心里怎么能不犯愁啊?”万里说。

万里顶着“学大寨”“穷过渡”的压力,制定了“安徽省委六条”,强调以生产为中心,强调尊重生产队和农民的自主权。后来,他又突破“六条”本身不合理的条款,纠正不许联产计酬的做法,支持农民包产到组。针对1978年安徽大旱的特殊情况,根据万里提议,安徽省委做出“借地种麦”的决定,从而诱发了农民包产到户的行动。

在推进农村改革的过程中,万里深感人才缺乏。这时,有人向他推荐了吴象。可此时,吴象仍因“反大寨”罪名,被关在山西的“牛棚”里接受批斗。万里直接找到当时的中共中央秘书长胡耀邦,胡耀邦给山西负责人打电话,要求调吴象到安徽工作。山西负责人说吴象还有问题没有搞清楚,胡耀邦说,先让人出来工作再说。

吴象急匆匆来到安徽,担任省委副秘书长。不久后,万里出访美国,吴象重返太原,想把党的组织关系转出,结果党的组织关系没有转出,人却被山西扣下了。万里回到安徽,得知此事,不禁埋怨吴象“是个书呆子”,他说,“山西是共产党,我这里也是共产党,山西不给办党的组织关系,我这里可以重新入党嘛。”

万里再次找到胡耀邦,由胡耀邦第二次出面疏通,吴象才得以重返安徽。当时他主要管研究室,“别的都不管,开会的时候就在后排坐着,不开会我就下去调查研究。万里回来了就和他一起下去,一起研究些问题。”

从此,吴象就被称为万里在安徽农村改革的“助手”和“智囊”。

三.“一场拔河比赛”

陪同万里在安徽考察的日子,吴象得出了这样一个结论,“穷”的背后是一个“左”字。

在万里主持下制定的“省委六条”,中心内容就是以生产为宗旨,提出要给生产队充分的自主权。“以生产为中心,就把许多干部吓了一跳,说生产怎么成了中心?”后来吴象回忆说。当时省委机关议论纷纷,有些人就说,万里来了以后是干得很好,但是省委在大方向上有问题。还有人说:“毛主席他老人家逝世才三年,就把社会主义的江山糟蹋了!”

在内部的压力之外,还有来自上面的压力。吴象记得,当时的国务院副总理陈永贵曾经说,“省委六条”是“条条都在否定大寨”。而面对种种纠缠与重重阻力,万里重视实践、讲求变通的做法,让吴象记忆格外深刻。

1978年3月召开了一个普及大寨县的座谈会,是李先念主持的。按规格要省委第一书记去,万里不去,而让省委(第三)书记赵守一参加,而且嘱咐他:你去开会,带耳朵,别说话,反大寨咱们不敢,学大寨我们实在学不起,听了回来也不用传达,我们还按我们的“六条”办。

1978年12月,中共十一届三中全会召开,但一时无法触及农业根深蒂固的弊病。会议原则通过的《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定(草案)》,仍然坚持“不许包产到户,不许分田单干”。“这时候万里很强硬,他说三中全会的文件要看精神实质,不是照抄它的字句。”

不久,《人民日报》头版头条刊载了署名为“张浩”的读者来信,在根据国务院一位领导的批示而写成的编者按中,对当时的包产到组等农业政策提出了责难。因为一个编者按,这封普通的来信在很多地方引起了思想混乱。“万里听到广播,赶紧给各个地委打电话,气愤地说:不要听那一套,对生产负责的是你县委,对农民秋天以后生活负责的是县委。如果这个变了,影响了生产,农民没有饭吃,《人民日报》给不给他开饭?是跟你县委算账,还是跟《人民日报》要饭吃?”

当时的贵州省委书记池必卿,曾经用“一场拔河比赛”来概括1979年至1980年年初的形势:“那一边是千军万马的农民,这一边是干部。”

1980年年初,万里从北京带回新的消息:在胡耀邦的主持下,将原来农业政策中“不许包产到户”中的“不许”改为“不要”。一字之差,却为中国农村改革之路打开了一扇门。在万里主持的省委扩大会上,当时的凤阳县委书记陈庭元终于说出了小岗村的秘密。

会议一结束,吴象就陪同万里奔赴小岗。万里见到农户家家储存着数千斤粮食,不由赞道:“这回讨饭庄不再饿肚子了!”

吴象在回忆文章里这样写道:“老百姓说,能不能让我们搞三年啊?万里说我批准你搞五年,如果吃官司,我给你打官司去。老百姓要送他花生,说以前想送也没有,现在非要送不行。万里穿着军大衣,口袋里装的都是花生。回来开常委会的时候,他把花生放在桌上说,这些是包产到户的成果。”

四.阳关道与独木桥

部分大包干带头人合影。(资料图)

1980年初春,万里调任中共中央书记处书记、国家农委主任,主管农业,后任国务院副总理。吴象随万里回到北京,担任中共中央书记处研究室室务委员,负责起草与整理农村材料,同时协助万里准备文字材料。

胡耀邦对万里期望很高,他多次引用民谣:“要吃米,找万里!”他不无幽默地说:“让万里管农业,是农民推荐的嘛!”而且这时,安徽农村家庭联产承包责任制已经取得重大成效,“包产到户”、“包干到户”势不可当,从滁县、凤阳、肥西扩展到全省,并开始在全国许多村庄蔓延开来。邓小平也在这一年的5月发表谈话,热情支持肥西和凤阳的包产到户。但是争论并没有因此停止,包产到户越发展,一些人反对的声浪就越高。后来万里在接受采访时回忆道:“当时相当作难,可以说动辄得咎。”

1980年9月,中共中央在胡耀邦主持下召开各省、市、自治区党委第一书记座谈会,着重讨论加强和完善农业生产责任制问题。

在会上,“包产到户”激起了广泛的讨论。反对包产到户的黑龙江省委第一书记杨易辰与支持包产到户的贵州省委第一书记池必卿针锋相对。杨易辰说,集体经济是阳光大道,不能退出。池必卿则说:“你走你的阳关道,我走我的独木桥。”

会后,吴象写了一篇文章,题目就叫做《阳关道与独木桥》。文章以这两位省委书记的对话为引子,阐述包产到户的必然性和必要性。《人民日报》以整版篇幅发表了文章全文,引起极大轰动,广受欢迎,但也有人强烈反对。有一个省当时正在召开政法工作会议,会上就有人指责文章作者是“教唆犯”,提出应追究其法律责任。

吴象当然不会被追究法律责任,因为他的文章反映的是中央精神。由胡耀邦主持的那次各省、市、自治区党委第一书记座谈会写出了一份纪要,作为中央1980年“七十五号文件”下发。文件对争论近两年的有关包产到户的问题做了初步结论,人称“包产到户落了户”。吴象的这篇文章,也在四年后获得了孙冶方经济学奖。

就在《阳关道与独木桥》一文发表数天以后,中共中央批转了中共山西省委《关于农业学大寨运动中经验教训的初步总结》,对“农业学大寨”做出最后的总结。一场风风火火闹了十多年的运动就此终止。

五.“一号文件”

进入1981年,尽管仍有少数地方领导坚持认定农民包产到户是搞资本主义,要严加防范,严厉压制,但人心所向,大势所趋,包产到户已经成为不可阻挡的主流。

令吴象印象最深刻的是,合作化以来,尤其是学大寨以来,搞了无数次运动,整了无数农民和农村干部,但是中央却没有因为哪一个干部抵制包产到户而对他加以惩罚,一个都没有。对待那些反对者,中央总是说服教育,耐心等待。

这一年的初春,吴象以新华社特约记者的名义,与三位新华社记者一起,奉万里之命到豫、鲁、皖的11个县调研,感受到了可以触摸的历史性转折。他们看到,越是贫困落后的地方,活力越大,变化越快。什么瞎指挥,什么大呼隆,什么“大锅饭”,一个包产到户就统统冲光。

农民手里粮食多了,多年来经常下乡的干部也从没有见过农民家家户户屋里放着那么多粮。许多村庄一年巨变,两年翻身。农民还来不及盖新房子,完成国家征购、超购任务以后,留下大量粮食没处存放,都堆在住人的草屋里。

胡耀邦看到他们发回的五篇内部参考文章,十分振奋,当即让新华社将其中三篇作为通稿发给全国各报刊登,扩大宣传。

当年12月间,万里主持召开了第一次全国农村工作会议。各地传来的消息,几乎都是队不如组,组不如户,不包到户稳不住,小组讨论中越来越多的人发出呼吁:“应当给包产到户上一个社会主义的户口。”会议纪要经反复研究修改,书记处几次讨论审查,最后通过时已经来不及在年内发出,只能作为1982年的“一号文件”下发了。

把农村工作文件作为“一号文件”下发,是中国共产党执政以来第一次。

六.每年前进一步

1982年“一号文件”最关键的一句话是:“目前实行的各种责任制,包括小段包工定额计酬,专业承包联产计酬,联产到劳,包产到户、到组,等等,都是社会主义集体经济的生产责任制,不管采取什么形式,只要群众不要求改变,就不要变动。”

由此,包产到户被正式确认为社会主义农业生产责任制的一种形式。

在万里的坚持下,国家农委改为中共中央农村政策研究室,同时成立国务院农村发展研究中心,两块牌子,一套人马,主任是杜润生。

是年,杜润生69岁。吴象也年届花甲,他担任了国务院农村发展研究中心副主任,其余7位副主任也都是白发老人。在“农口”流传一个有趣的说法,“一个老头,领导八个小老头”。

这些“老头”虽然不管人、财、物——农研室和农研中心的定位应该是个研究机构和参谋班子——但是他们受中央委托起草政策性文件,协调各方面关系,在农村改革中实际上发挥着重要的指导性作用。

对于“一号文件”,胡耀邦特别高兴,说最好每年来个“一号文件”。书记处大多赞成,很快形成了一个不成文的共识,即每年年末召开一次农村工作会议,年初发一个“一号文件”,以显示其连续性和权威性。

农研室和农研中心每年都组织下去调查研究,大概到七八月才开始出材料。吴象一年的大部分时间,都辗转在全国各地的农村。

1982年,在连续三年丰收之后,农业又一次大丰收。农研室和农研中心循例派人分赴各省调查研究,综合分析,反复讨论,起草了一份文件,共有14个问题,涉及农村改革各个方面,并提出一个惊人的论点,认为家庭联产承包责任制把土地公有与家庭经营相结合,是中国农民在中国共产党领导下的一个伟大创造,是马克思主义关于合作化理论在中国实践中的新发展。

吴象在文章里回忆说:“胡耀邦、万里曾经担心这些提法在书记处讨论不容易通过,不料开会时,几位曾经不赞成包产到户的老同志,却说原来自己担心这担心那,看来还是思想解放不够,不了解农村的新变化。也有个别人不吭气,可能心里不以为然,但是效果如此明显,大家都赞成,也就不好再说什么了。还有位资深的老同志兴奋地指出,家庭联产承包实际上解决了国际共产主义运动中一个长期没有解决的大问题。”

1983年的“一号文件”明确指出:家庭联产承包责任制“是在党的领导下中国农民的伟大创造,是马克思主义农业合作化理论在中国实践中的新发展”。

随着农业的连年增产,人心归向日益明显。据统计,到1983年,全国农村已有98%的生产队实行了“双包”生产责任制,12 702个人民公社解体。

1984年第三个“一号文件”指出,“今年农村工作的重点是:在稳定和完善生产责任制的基础上,提高生产力水平,疏理流通渠道,发展商品生产”,并规定“土地承包期一般应在15年以上”。

1985年第四个“一号文件”取消了30年来农副产品统购派购的制度,对粮、棉等少数重要产品采取国家计划合同收购的新政策。

1986年第五个“一号文件”指出,农村改革的方针政策是正确的,必须继续贯彻执行。

五个“一号文件”,每年前进一步。

七.“看不起农民,这个问题太大了”

笔者曾问吴象:“您如何评价20世纪70年代末、80年代初中国农村的改革?”

吴象回答道:“那个时期中国农村改革的特点是由‘不许’变为‘不要’,再变为‘有条件的允许’,进而终于‘完全放开’,这样一步步松绑。五个‘一号文件’没有公开否定人民公社,但实际上,每次开会制定文件,都在消除左的影响,解除人民公社体制束缚农民的枷锁。”

“从人民公社体制到恢复农民家庭经营,历史绕了一个大圈,似乎又回到了原来的起点。”吴象说,“其实这是螺旋形地上升了一个层次,通过渐进式的改革,对原来僵化的农业经济体制实行了自我完善,使之变为新型的农业体制,使亿万农民通过承包掌握了自主权,得到了实惠,得到了自由,农民的生产积极性和农业的劳动生产率大大提高,中国经济也由此开始出现快速增长的局面。”

20世纪80年代中期,中国改革的重点开始转向城市。但吴象仍然关注着农民的命运,思考着农村的问题。这位参与了中国农村改革全过程的老人,其观点与从前一样锋利:“初期的农村改革,是历史,又不是历史,因为相去不远,我们应该回顾这一时期,认真总结经验教训。中国人太不接受教训了。无论革命时期,建设时期,还是现在的改革时期,都是农民付出了沉重的代价。过去的经验教训要考虑,根本原因就是歧视农民,看不起农民,这个问题太大了。”

(本文初刊于2007年5月10日《经济观察报》,有部分删节)