注:最近,一个来自河北某知名中学的高三毕业生在参加某综艺演讲节目时,说出了“我是一只来自农村的土猪,却要努力去拱城里的白菜”这样形象的话。这句话在网络上引发了轩然大波,支持与反对者都很多。笔者并不想对这句话进行点评,而只是想说,这位同学还是把高考的重要性想得太高了。即使高考顺利,他如愿进入985、211高校之后,大概率将会发现,人生遭遇的“吊打”其实才刚刚开始。我自己已经是一个中年人了,这些年,的确发现年轻人的焦虑感越来越强。这篇文章试图探讨这个问题。本文不是新文章,而是笔者去年出版的《宏观中国》前三章中部分内容的重新组合。我试图说明,年轻人焦虑感增强的深层次原因之一,是人力资本投资收益率的下降,而更深层原因则在于社会阶层流动性的下降。要破解这一怪圈,从宏观层面来看,离不开收入再分配政策的强化以及教育改革的提速。

一、20世纪80、90年代的故事

在其他条件不变的情况下,一个国家人力资本积累速度越快,该国长期经济增速就越快。但问题在于,如何衡量一个国家的人力资本积累速度呢?

人力资本是指劳动力的质量,在传统文献中,大致可以用人均受教育程度与人均寿命来进行衡量。而人力资本投资,从国家层面来看,可以用一个国家教育支出与医疗支出占GDP比重来衡量。

不过,笔者在这里想提出一个比较新颖的衡量标准。要分析一个国家人力资本积累速度,可以看这个国家中低收入家庭将家庭收入投入子女教育支出的比例。这无疑是一个更加微观的衡量标准。为什么只看中低收入家庭,而不看全部家庭呢?这是因为,全球几乎所有国家的高收入家庭,均有很强的动力将更高比例的家庭收入投资于子女教育。相比之下,中低收入家庭在这方面投资的国别差异更加显著。

尽管笔者没能找到这方面的具体数据,然而从我们的经验来看,在改革开放以后很长一段时间里,中国中低收入家庭投资子女教育的积极性是非常高的,子女教育占这些家庭所有支出的比重也应该不低。为什么中国中低收入家庭投资子女教育的积极性很高呢,用经济学术语来讲,这是因为中低收入家庭投资子女教育的回报率很高。

下面我们举一个例子来加以说明。一个中国农村家庭有三个子女。全家人节衣缩食,支持其中一个最有天赋的孩子上学。这个孩子通过自己的努力,考上重点大学。由于当时重点大学学费不高,而且有一定补贴。因此这个孩子上学之时,就是家庭减负之日。孩子大学毕业,找到了一个很好的工作(例如公务员、国企或外企)。这个孩子就完成了从农村草根阶层向城市中间阶层的身份转换。更重要的是,这个孩子进城工作之后,还会千方百计帮助自己的哥哥姐姐或弟弟妹妹进城、帮助全家人实现收入与身份的跃迁。用经济学术语而言,这个家庭对上大学孩子的投资收益可以溢出到整个家庭,因此投资回报率很高。

从更深层次来看,之所以在改革开放之后较长一段时间里,中国中低收入家庭投资子女教育的回报率较高,是因为在这段时间里,阶层之间的流动性较强,因此草根阶层的孩子可以在家庭的帮助下,凭借自己的努力实现阶层跃迁,甚至可能帮助整个家庭实现阶层跃迁。在20世纪80、90年代,高考就是这样一个帮助草根阶层实现阶层跃迁的最重要机制。当时有两句俗语可以用来很好地刻画这种阶层跃迁的故事,一句是“知识改变命运”,另一句是“鲤鱼跳农门”。

我们可以用“代际受教育相关性程度”来衡量一个国家的阶层流动性。这个指标是指父母一代人与子女一代人受教育程度的相关性。代际受教育相关性程度越高,说明一个国家的阶层流动性越低,反之亦然。表1比较了全球若干国家的代际受教育相关性指数。从中可以看出,拉美国家的社会流动性最低,表1中代际受教育相关性程度最高的前7个国家都来自拉美。相比之下,丹麦、英国、北爱尔兰、芬兰、挪威等西北欧构架的社会流动性较高。有趣的是,中国农村的社会流动性在表1中高居第二。值得一提的是,表1.2的调查时段是1994年至2004年。这说明,至少在这一时期内,中国社会的阶层流动性是较高的,这支撑了中低收入家庭投资子女教育的高回报率。

更深层次的问题则是,为什么中国在改革开放之后的阶层流动性很高呢?追根溯源,这其实与文化大革命这一场十年浩劫高度相关。在文革中,有很多精英阶层的人被打倒,有些人甚至失去了生命。文革结束后,中国精英阶层一度出现了断层。因此,在邓小平等领导人的倡导下,中国政府采用了通过高考来选拔培养人才的机制。而当时的高考对不同收入家庭的孩子而言还是较为公平的。年轻人不论出身,只要能够考出高分,就能获得上大学的权利。而在那段时期里,大学生供不应求,只要能上大学,通常就能找个很好的工作,实现阶层跃迁。换言之,文革虽然是场大灾难大浩劫,但它的副作用之一,是提高了文革结束后中国社会的阶层流动性。

综上所述,为什么在改革开放之后相当长时间内,中国人力资本积累速度很快就可以解释如下:文革的爆发造成中国精英阶层人数锐减、形成了断层,这造成改革开放之后高考成为选拔培养人才的重要机制。公平的高考制度给了草根阶层年轻人通过自身努力改变命运、实现阶层跃迁的机会。这就提高了中低收入家庭投资子女教育的回报率,从而使得他们愿意将家庭收入的很大一部分投入子女教育。

二、当前的故事

在改革开放前三十年里,中国中低收入家庭投资子女教育的积极性很高,这是因为相关投资的回报率高,更深层次的原因则在于当时社会阶层的流动性较强。遗憾的是,在2008年全球金融危机之后,这一点也发生了重要变化。

我们仍以一个农村家庭为例。一个来自农村家庭的孩子,经过自己的努力,好不容易考上一个二本或三本学校。看到这里,读者不禁要问,在第一章中,我们的故事是农村孩子通过自己的努力考上重点大学,为什么到了这一章,却变成了二本或三本学校呢?残酷的现实是,改革开放几十年后,城乡的教育差别已经一日千里。可以说,农村学校的教育水平与二三十年相比变化并不算大,但城市教育水平的发展实在太快了。城乡教育差别的拉大,自然会造成农村孩子考上重点大学的概率显著下降。

例如,北京大学教育学院的刘云杉教授在统计了1978年至2005年近30年间北大学生的家庭出身后发现,1978年至1998年期间,来自农村的北大学子比例约占三成,而到了2000年至2011年期间,考上北大的农村子弟只占一成左右。又如,自2000年以来,农村学生上大学的比例已经上升至新生人数的60%,但是上985和211重点大学的比例不升反降。再如,清华大学中国经济社会中心和清华大学社会学系的调查发现,2006年入学的农户子弟(上大学前户籍为农业户口)、农村子弟(上大学前居住在农村)和农民子弟(父母中至少有一方从事农业劳动)在本科(学院)中的比例分别为47.2%、32.4%和11.5%。2010年这一比例分别上升到68.5%、50.5%、32.7%。而同期,在“985”、“211”高校这些优势教育资源上,农户子弟和农村子弟的教育机会都出现下降趋势(李强等,2012)。

然而,考上大学才是郁闷故事的开始。中国大学目前收费的特点是,越是重点大学,学费通常越低。越是二本三本学校,学费通常越高。因此这个农村孩子考上大学之日,就是家庭举债之时。大学四年毕业之后,由于二本三本毕业生太多,这个孩子遭遇结构性失业压力,很难找到一个理想的工作。养家糊口尚不易,更不要谈偿还上大学的贷款了。

即使这个农村孩子通过自己的努力,毕业后找到一个不错的工作,在城市安了家,娶了个城里媳妇儿。问题在于,他还能像80、90年代的农村大学毕业生那样,给自己的兄弟姐妹以无私的支持吗?即使他愿意,他在自己的小家庭里可能遭遇很大压力。在当前很多讨论都市家庭关系的电视剧中,这样的出身农村的男青年被称之为“凤凰男”,在更多的时候通常会遭遇冷嘲热讽或者口诛笔伐。但是,为自己原生家庭提供各种支持的“凤凰男”,恰恰是一个农村家庭人力资本投资外溢的最重要条件。如果预期到对子女的持续人力资本投资最终不能溢回到其他家庭成员,这个家庭的父母还愿意长期节衣缩食送孩子接受各种教育吗?

尽管笔者不能找到具体数据,但从笔者能够接触到的各种案例来看,最近十年以来,不少中低收入家庭投资于子女教育的积极性与支出占比,已经出现了明显下降。导致这一新现象的更层次原因,很可能是中国阶层之间的流动性明显下降了。其实,上面这个例子,讲述的正是,一个来自农村草根阶层的孩子,在通过自己努力实现阶层跃迁的过程中,遭遇了越来越大的困难。笔者在第一章中提到,在1980、1990年代,有两句俗语可以用来刻画当时较强的阶层流动性,这两句话就是“知识改变命运”与“鲤鱼跳农门”。而在当前,有一个热门词汇可以用来刻画阶层流动性的下降,这个词就是“拼爹”。试想,“拼爹”这个词透露的涵义,不就是子女这一辈人的社会阶层在很大程度上取决于父母这一辈人的社会阶层吗?

如前所述,文革人为制造了改革开放初期的精英阶层断层,高考成为从草根阶层中选拔人才的公平机制,这塑造了改革开放前三十年中国较强的社会阶层流动性。然而,精英阶层在形成之后,利益就可能固化。精英阶层的“板结化”无疑将会导致社会流动性的下降。

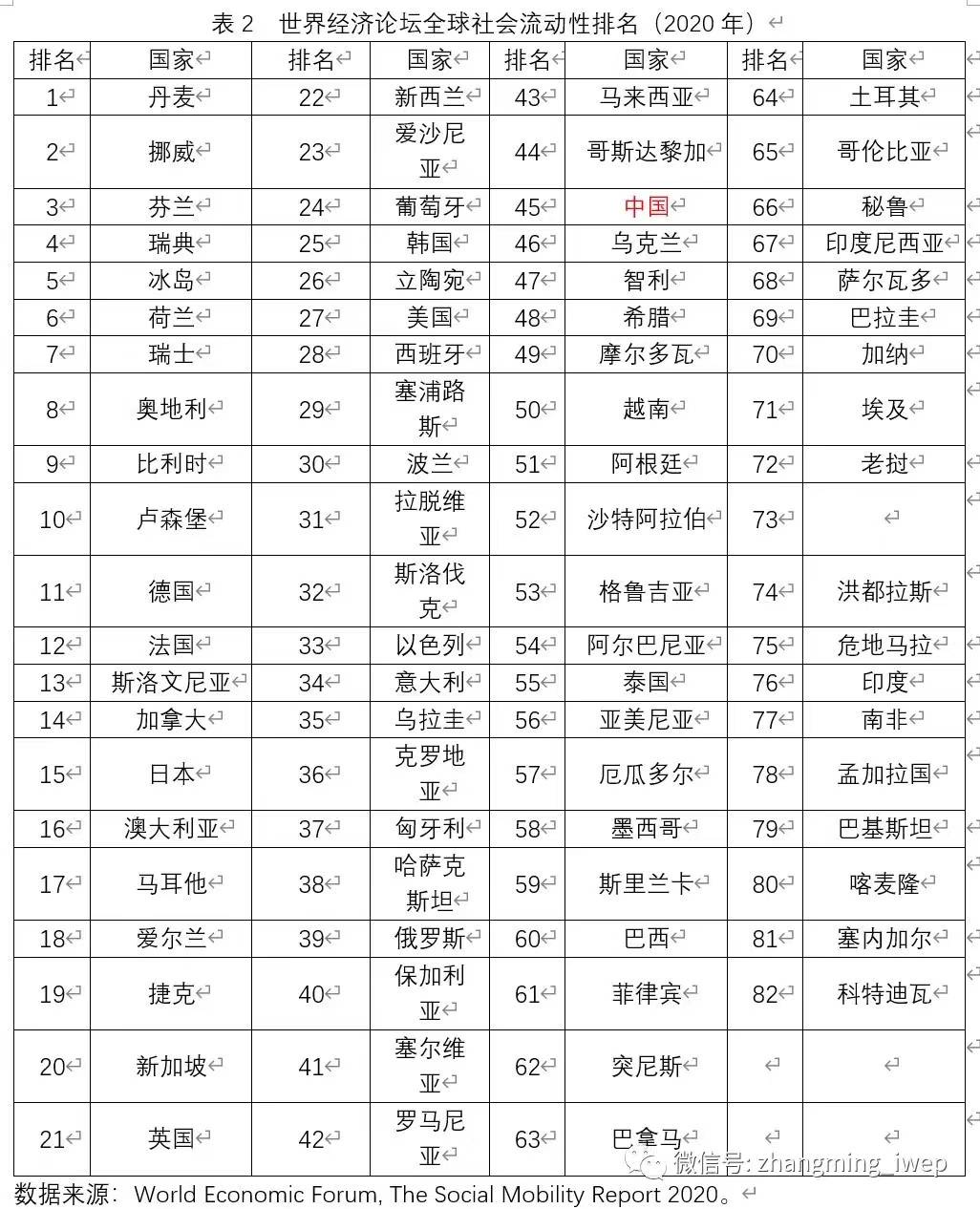

很遗憾,笔者没能找到代际受教育相关性程度的时间序列来刻画中国社会阶层流动性的变化。不过,如表2所示,在2020年世界经济论坛最新发布的全球社会流动性排名,中国在82个国家中仅仅名列第45位,这一点还是值得我们重点关注的。值得一提的是,排名前7位的国家均为北欧与西欧国家。

通常情况下,一个国家的收入分配失衡程度上升,该国的社会阶层流动性将会下降。因此,中国近年来社会阶层流动性的下降,也与收入分配失衡程度上升关系密切。一般而言,衡量一国收入分配平等程度的常用指标是基尼系数。中国统计局发布的官方基尼系数显示,2003年至2018年,中国的基尼系数由0.479下降至0.468。换言之,这段时期内,中国的基尼系数虽然超过了0.40的国际警戒线,但总体上趋于下降,表明收入分配失衡程度有所改善。这一数据与我们的观感明显是相背离的。最重要的原因,是基尼系数的估算要求精确统计中国家庭的收入。而统计局的问卷调查是很难摸清中国家庭(尤其是高收入家庭)的真实收入的。这里我们可以给出两个著名的估算案例。其一,根据西南财经大学甘黎教授团队基于入户调查的估算,2010年中国的基尼系数高达0.61, 中国5%的高收入家庭拥有中国50%的储蓄。其二,根据北京大学谢宇教授团队的估算,中国的真实基尼系数在0.52左右,但传统基尼系数是基于收入的,而2012年中国基于家庭净资产的基尼系数高达0.73。他们的调查表明,中国1%的最富有家庭,拥有了中国35%的财产。而导致中国出现严重财产不平等的根源,对大部分人来讲是房产,对小部分人来讲是金融。

综上所述,阶层利益的固化与收入分配失衡加剧降低了社会阶层的流动性,压低了中低收入家庭投资子女教育的回报率,从而降低了人力资本积累速度。这也可能导致中国经济长期增速的下降。

三、破解之策

在改革开放前三十年,中国中低收入家庭投资子女教育的积极性很高,人力资本积累速度很快。从2009年至今,中国中低收入家庭投资子女教育的积极性有所下降,人力资本积累速度放缓。造成这一点的根本原因,是中国社会阶层流动性显著下降,而收入与财产分配失衡是造成阶层流动性下降的重要原因。要重新提高中国人力资本积累速度,笔者提出的政策建议包括:

其一,中国政府应实施更大规模的收入再分配政策,尤其是应该考虑引入一系列具有累进性质的财产税,如遗产税、房产税、资本交易利得税等。

中国居民目前面临的税收主要以个人所得税为主。个人所得税基于居民当期收入纳税,具有累退性质。换言之,就是越是高收入的居民,面临的税负实际上越低。对于企业家而言,他们可以采用很多手段进行规避个人所得税。而对于工薪阶层而言,他们却不得不如实缴纳个人所得税。即使对个人所得税进行综合征管,税负加重的目标群体也不是真正的高收入人群,而是兼职收入来源多样化的知识阶层,例如教授、科研人员等。要真正扭转中国失衡的收入分配格局,就必须引入具有累进性质的财产税。也即居民收入越高,承担的真实税负就越高。

遗产税是以被继承人去世后所遗留的财产为征税对象,向遗产的继承人和受遗赠人征收的税。征收遗产税的目的,是通过对财产的调节来防止贫富过分悬殊。全球有很多发达国家都征收遗产税。例如,日本的遗产税是对每个继承者继承遗产的数额征税,税率分为13个档次,从最低的10%到最高的70%;又如,美国的遗产税对美国公民在世界各地的所有资产征税,税率为18%-55%,对遗产额在60万美元以下者免征;再如,德国的遗产税分为7级,税率从7%到50%不等。一般而言,大多数发达国家对慈善公益捐赠都免征遗产税,这也是为什么慈善基金会在上述国家都很发达的深层次原因之一。

房产税是以房屋为征税对象,按房屋的评估价值或租金收入为计税依据,向房屋所有人征收的一种财产税。例如,美国50个州都有自己的房产税,税率由最低的0.28%(夏威夷)到最高的2.29%(新泽西)不等。又如,日本针对不动产的房产税主要包括固定资产税和都市计划税两种,税率分别为1.4%与0.3%,合计税率达到1.7%。房产税的收入,通常用于房产所在当地的市政建设。对于住房分布严重失衡的国家而言,征收房产税是用来改善收入与财产分配的一种重要手段。此外,征收房地产对于炒房行为也是一种打击。

资本利得税是指对从事不动产和有价证券买卖的纳税人,就其已实现的资本利得征收的一种税。例如,法国的资本利得税税率统一为27%。又如,加拿大对资本利得的50%按照一般所得税税率进行征税,而另外50%不征税。再如,新西兰的资本利得税税率达到33%,而全球资本利得税税率最高的国家是丹麦,达到42%。

通过实施具有累进性质的财产税,中国政府可以有效地实现收入再分配,降低收入与财产失衡程度。之后,中国政府可以将纳税所得进行转移支付,或者用于向低收入群体提供公共产品。设计得当的收入再分配政策的实施,有助于重新提高中国社会阶层的流动性。

党的十九届五中全会明确了到2035年基本实现社会主义现代化远景目标,其中首次提出“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”。这意味着,在未来15年,“共同富裕”将会成为中国政府各类政策最重要的一个关键词。

其二,中国政府应该推动教育改革,尤其是应该大力发展职业教育、推动教育体系的对外开放与对内开放。

中国劳动力市场近年来一直面临结构性失业的有趣现象:一方面,大量的大学毕业生找不到工作;另一方面,高素质的蓝领工人严重供不应求。这表明在中国的教育体系中,过多资源投入到高等教育中,职业教育发展严重不足。中国每年高达上千万的高级技术工人缺口与技巧招生难两者尴尬地并存。正如国务院的相关文件中所指出的,“我国职业教育还存在着体系建设不够完善、职业技能实训基地建设有待加强、制度标准不够健全、企业参与办学的动力不足、有利于技术技能人才成长的配套政策尚待完善、办学和人才培养质量水平参差不齐等问题,到了必须下大力气抓好的时候。没有职业教育现代化就没有教育现代化。”

2019年1月,国务院发布了《关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》,指出要花5年至10年左右时间,推动我国职业教育基本完成由政府举办为主向政府统筹管理、社会多元办学的格局转变,由追求规模扩张向提高质量转变,由参照普通教育办学模式向企业社会参与、专业特色鲜明的类型教育转变。到2022年,要推动一大批普通本科高等学校向应用型转变,建设50所高水平高等职业学校和150个骨干专业(群)。建成覆盖大部分行业领域、具有国际先进水平的中国职业教育标准体系。

要发展职业教育方面,我们可以借鉴德国、瑞士、日本等国家的成功经验。例如,在德国,只有不到一半的初中毕业生选择通过高中进入大学深造,更多的初中毕业生会选择职业教育。德国特色的“双元制职业教育”(BBS)是指整个职业培训是在工厂企业和国家的职业学校进行,这种教育模式又以企业培训为主。“为未来工作而学习”显著激发了学生们的学习动机。更重要的是,德国职业工人不仅工资待遇与社会地位都很高,而且有顺畅的通道晋升为高级技工或者中高层管理人员。

中国政府推进教育改革的另一个层面,则是推动教育体系的对外开放与对内开放。例如,中国有这么多985与211高校,但没有一所是中外合办高校,也没有一所是民办高校。

每年都有很多中国家庭将自己的孩子送到欧美接受教育。其实,我们也可以把欧美的知名高校进入中国。让他们在中国创办分校,在这些分校里提供与本部完全一样的教育,授予与本部完全相同的文凭。欧美高校分校的引入,还可以对国内知名高校营造新的竞争对手,推动国内知名高校不断提高教学质量。

中国政府也应该允许更多的民间资本来创建高水平学校。在这一方面,美国的公立大学与私立大学体系值得我们借鉴。美国的私立大学通常学费很贵,主要适合中高收入家庭的孩子就学。但美国公立大学的学费相对便宜很多,且提供的教育质量并不差,这就给中低收入家庭的孩子提供了受教育的机会。如果未来中国出现了更多的民营优质高校,那么公立高校就可以更好地发挥比较优势,提高教育的公平性与普惠性。

财经号所发布文章之版权属作者本人或相关权利人所有,文章仅为作者观点,不代表《财经》立场。