1月17日,全国检察长(扩大)会议在京召开,总结2021年检察工作和检察队伍教育整顿情况,部署2022年主要任务。

本次会议明确将涉案企业合规改革作为“平等保护企业合法权益做得更实,促进优化法治化营商环境”的重点措施予以推广,今年3月第二批试点结束后,最高检将总结经验,在全国检察机关全面推开,并抓紧开展立法建议研究工作。

做实企业合规,重点在于落实第三方监督评估机制。在有关部门大力支持下,国家层面的第三方监督评估机制及其管理委员会、专业人员库已陆续建立,本人也入选第一批国家层面专业人员。最高检要求各地要积极主动商请相关部门抓紧推进,做好企业合规“后半篇文章”,积极主动争取党委政府支持,依法可适用合规监管整改的都要用,为推动立法打好基础。

自2020年3月最高检部署开展涉案企业合规试点工作,截至11月底10个试点省份共办理涉案企业合规案件525件,其中适用第三方监督评估机制案件254件。企业不同、涉案罪名不同,合规计划的要求也往往不同。最高检拟针对大、中、小微各类企业,推出一批合规管理规则范本和企业合规整改典型案例,加强示范、规范、指引。截止目前,最高检共计发布二批、10个涉案企业合规典型案例。

本文将通过对典型案例的深入分析,对涉案企业合规工作中的重点问题进行展开。

一、哪类企业涉刑更可能会被纳入合规试点

刑法中涉及单位可以构成的罪名高达180余个,约占整个刑事罪名的1/3,但并非每个罪名都可能被纳入合规试点,从公布的典型案例来看,常见、高发的单位犯罪也是涉案企业合规试点的重点。

(一)涉及罪名多为常见高发单位犯罪

从裁判文书网2014-2021年的公开数据来看,单位犯罪常见的二十类罪名占了全部单位犯罪的95%以上,其中排名前10位的罪名,占了全部单位犯罪的85%以上。第一高发的为虚开增值税专用发票罪,其次为非法吸收公众存款罪、单位行贿罪等等。

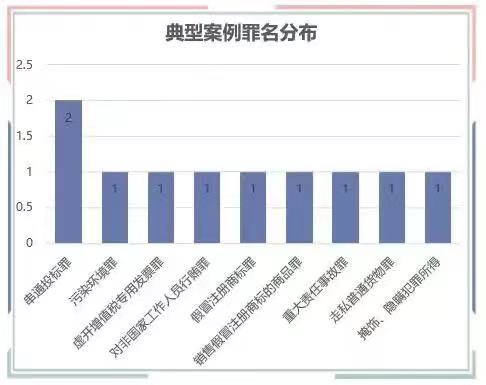

从适用企业合规试点的典型案例来看,罪名更为聚焦,10个案例主要涉及9个罪名,除2个典型案例均涉及串通投标罪,其余8个案例罪名各有不同,分别为:虚开增值税专用发票罪、污染环境罪、假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、对非国家工作人员行贿罪、重大责任事故罪、走私普通货物罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

总体而言,涉案企业所涉罪名比较广泛,既涉及故意犯罪,也涉及过失犯罪,除涉众类或者对社会公共秩序有严重危害的犯罪外,均有适用合规试点的机会。

(二)涉及企业类型多为相当规模民营企业

10个典型案例中均提及了涉案企业的经营情况,全部为民营企业,第二批典型案例中更是对涉案企业的纳税、职工人数、专利数量等具体经营指标进行了描述,除1个案例【张家港S公司、雎某某销售假冒注册商标的商品案】涉及小微企业(职工3人、注册资本200万元),其他9个案例中的企业均为有一定经营实力的企业,如纳税数百万元甚至上千万、上亿元,解决就业上百名甚至上千名,很多是当地龙头企业,部分企业正在进行上市筹备。

个别案例中提及了对企业经营情况进行评估的维度:社会公信度、企业发展前景、社会综合评价、企业家的一贯表现。从典型案例中企业所处行业来看,科技类技术服务公司、制造业以及销售类企业更为常见,建筑业企业由于涉及招投标、发票等业务动作,也容易成为单位犯罪主体,对部分有救治空间的企业,也会适用合规制度。

需要注意的是,典型案例中也有涉及小微企业的情形,意味着并非只有规模企业才有合规免处的机会。但如果深究该案件的事实和处理方式,与其他案件也有较大不同,其他案件均为事实清楚,可以做出准确事实认定的情形,但张家港S公司涉嫌销售假冒注册商标的证据不足,检察机关为解决长期挂案,花费大量的时间和财力,启动合规评估和整改,最终要求公安机关撤案处理,也是因为证据不足以认定为犯罪。该案的经济意义和社会意义、法律意义应当如何评价,我们持保留态度。

总体而言,对涉案企业的经营状况进行评估,原则上适用于规模、体量、发展前景都在中等线以上,甚至是头部企业,这既是检察机关评估是否适用合规制度的关键,也是该制度适用的初衷:惩前毖后、治病救人,对还有救治空间和救治必要的企业,给予非刑罚的替代性解决方案。

(三)涉案罪行法定刑较重

从典型案例中披露的涉案事实来看,60%以上的案件都是重罪案件,只有4个案件是适用3年以下法定刑幅度,涉及串通投标、污染环境、对非国家工作人员行贿罪,其余6个案件从事实来看均可能适用3年以上刑罚,且个别案件的法定刑档次为10年以上【上海市A公司、B公司、关某某虚开增值税专用发票案,涉及税款金额特别巨大】,但因为具备自首、立功、认罪认罚、主动赔偿等法定、酌定情节,且基于企业经营状况、具备合规整改条件的综合考量,纳入合规试点。

总体而言,合规试点对本身可能判重罪的企业更有制度奖赏的激励效应,尤其是在数额犯为定罪量刑主流模式的情况下,合规试点为唯数额论的判罚机制假设了一架后退的金桥。

(四)适用范围不限于试点地区

自2020年3月起,最高检开始推广涉案企业合规工作,第一批试点单位6家基层检察院,2021年3月第二批扩展到10个省份,27个市级院165个基层院。最高检第二批典型案例中传递了一个明确信号:鼓励非试点单位积极尝试合规制度。

10个典型案例,涉及广东、江苏、山东、上海、湖北、海南等地,广东、江苏、山东的试点情况效果更为突出,两批典型案例均有涉及。

虽然试点范围已经很广,但涉案企业合规制度并非有试点、非试点地区的差异化对待,今年8月,最高检党组进一步明确非试点地区也可以在法律框架内探索推进企业合规改革。一些非试点省份也结合自身实际在法律框架内不同程度开展企业合规工作,目前已有部分案件适用了企业合规考察机制。其中,吉林已办理合规案件34件,安徽、四川、广西、河北、江西、海南等地也有一定数量的合规案件,如第二批典型案例中的海南文昌市S公司、翁某某掩饰、隐瞒犯罪所得案,反映出“非试点地区在法律框架内积极开展企业合规改革相关工作因地制宜推动第三方监督评估机制规范运行”。

二、如何进行合规整改

解决了合规制度的样本选择问题,接下来就要看如何对涉案企业进行合规整改。10个典型案例的合规整改流程大体相同,个别细节有所不一致。具体可以分为如下流程:

(一)检察机关启动合规整改

从典型案例来看,全部为检察机关主动启动合规程序,没有企业申请启动的情形。具体模式:检察机关经过案情评估、主体评估,认为可以启动合规程序,向涉案企业进行告知,发送《企业刑事合规告知书》,企业基本上都予以配合,愿意进入合规整改程序。

(二)检察机关/第三方组织对涉案企业进行社会调查

1.社会调查的启动主体

为更有针对性的做好合规整改,除案件事实外,检察机关通常还要对涉案企业进行社会调查,以了解企业的发展前景、经营现状及社会评价等。部分案件中的社会调查工作由第三方组织承担,如上海J公司、朱某某假冒注册商标案中,秀洲区检察院协调区市场监管、人社、税务、科技、工商联及行业协会,对涉案公司及个人开展全面调查。

2.社会调查的内容

社会调查的方式,可以由企业主动提供相关资料(包括行业地位、科研力量、纳税贡献、承担社会责任等证明材料),大部分检察机关还采取了与监管/主管部门访谈、现场走访涉案企业等方式,以更客观、更全面的了解企业现状。如张家港S公司、雎某某销售假冒注册商标的商品案中,承办检察官走访企业和市场监督管理局、税务局等行政部门,实地查看公司经营现状、指导填写合规承诺、撰写调查报告。

社会调查及所形成的调查报告是拟定合规计划的基础,也是正式启动合规考察的决策依据。总体来看,企业的主管部门及与涉案领域相关的专业人员参与调查并提供专业的调查意见越来越受到检察机关的重视。

(三)涉案企业进行合规承诺并拟定合规计划

1.合规计划的拟定主体

正式启动合规程序后,涉案企业通常要进行合规承诺,一般是签署书面文件的方式,配合以相应的合规计划。从典型案例看,企业拟定合规计划主要有两种方式,一种是直接聘请律师拟定合规计划,另一种是检察机关/第三方组织根据社会调查及案件事实发现的涉案企业存在的风险点,指导企业作出相应的合规整改方案。

对合规计划的科学性、可执行性,检察机关可以委托专业部门进行评估。如张家港市L公司、张某甲等人污染环境案中,检察机关委托税务、生态环境、应急管理等部门对合规计划进行专业评估。

2.合规计划的范围

合规整改的范围也不仅限于涉案领域,还有可能超出涉案事实之外,而且可能经过多轮沟通,提交-修改-再提交-确认,甚至是在第一期合规整改完成后,回访时针对发现的新问题再进行合规整改。如王某某、林某某、刘某乙对非国家工作人员行贿案中,涉及的商业贿赂犯罪,是企业合规整改的重点,检察机关在回访中发现企业可能涉知识产权等合规问题,也提出了指导意见,推动企业全面合规。

(四)涉案企业履行合规计划,检察机关/第三方组织进行监督考核

1.考察期的确定以及调整

合规程序启动往往规定一定的考察期限,部分案件为3-6个月,也有个别案件考察期为1年,考察期结束之后,还会有回访期,有2个月内回访,也有1年内回访。考察期内一般是每月、每半月要求涉案企业进行书面报告。考察期也可以根据合规考核情况进行延长或者缩短,如张家港S公司、雎某某销售假冒注册商标的商品案中,检察机关开始确定的考察期为6个月,后在考察过程中,发现该公司员工数少、业务单一、合规建设相对简易的情况,第三方监督评估小组提出缩短合规监督考察期限的建议,检察机关听取市场监督管理部门、税务部门意见后,决定将合规监督考察期限缩短至3个月。

2.具体的考察方式

考察期内,检察机关/第三方组织以及检察机关邀请的人大代表、政协委员,为确保企业合规建设和第三方组织公正规范履职,切实防止和避免诸如“虚假整改”“合规腐败”等问题,会采取多种方式对企业履行合规计划的情况进行考察,包括:现场检查、听取汇报、调查问卷、座谈会、查阅公司资料和台账、电话访谈、随机抽查等方式。如山东沂南县Y公司、姚某明等人串通投标案中,第三方机制管委会选取6名熟悉企业经营和法律知识的人大代表、政协委员、人民监督员组成巡回检查小组,探索建立“飞行监管”机制,巡回检查小组和办案检察官通过不预先告知的方式,深入到两个企业进行实地座谈,现场抽查涉案企业近期中标的招标项目,对第三方组织履职情况以及企业合规整改情况进行“飞行监管”。

第三方机制管委会可以牵头组建巡回检查小组,邀请人大代表、政协委员、人民监督员、退休法官、检察官以及会计、审计、法律、合规等相关领域的专家学者担任巡回检查小组成员开展巡回检查,对第三方组织及其组成人员的履职情况开展不预先告知的现场抽查和跟踪监督,并将检查情况及时报告第三方机制管委会及其联席会议,提出改进工作的意见建议。

3.合规考察所处阶段

绝大部分案件都是在审查起诉阶段启动,也有个别案件是审查起诉阶段以及宣判后/不起诉后都进行了相应的合规整改,将合规考察的时间向后延伸。

如上海市A公司、B公司、关某某虚开增值税专用发票案中,检察机关在审查起诉阶段督促企业作出合规承诺并开展合规建设,结合企业合规考核情况,在审判阶段提出缓刑量刑建议,最终企业负责人被判处缓刑,判后联合税务机关上门回访,发现仍有不完善之处,制发检察建议,并对企业的回复进行复盘,组织企业回头看,最终促进涉案企业已经逐步建立合规审计、内部调查、合规举报等有效合规制度,聘请专业人士进行税收筹划,大幅节约生产经营成本,提高市场占有份额。

(五)第三方组织进行合规评估,检察机关对达标者召开公开听证

考察期满后,涉案企业一般应出具总结报告,第三方组织对整体整改情况进行评估,认为达到整改要求、完成合规计划的,检察机关会以听证的方式召集相关部门一同听取意见。如张家港市L公司、张某甲等人污染环境案中,以生态环境部门专业人员为组长的评估小组对L公司整改情况及合规建设情况进行评估,评估合格后,检察机关邀请人民监督员、相关行政主管部门、工商联等各界代表,召开公开听证会,参会人员一致建议对L公司作不起诉处理。检察机关经审查认为,符合刑事诉讼法相关规定,当场公开宣告不起诉决定,并依法向生态环境部门提出对该公司给予行政处罚的检察意见。

参加听证的人员范围比较广,主管部门、工商联、第三方组织、人民监督员、人大代表政协委员等都是常见的受邀对象。

三、合规整改后的法律后果如何

(一)非罪化、轻缓化刑事处理方式

公开听证后,一般都是合规验收通过,最终的处理结果也是相对不起诉、缓刑等宽缓处理。典型案例中合规整改后企业均享受了刑事激励措施,如70%的案件做不起诉处理,1例公安机关撤案(证据不足),只有2件被提起公诉,最终也是适用缓刑。通过企业合规整改的方式,来避免刑事处罚的后果,也是检察机关慎捕慎诉政策的重要体现。

(二)承担相应行政责任,推进行业治理

1.行政激励措施

刑事责任的免除,不意味着行政责任不必承担,不起诉案件中绝大部分都启动行刑衔接程序,将案件移送行政机关进行行政处罚。如新泰市J公司等建筑企业串通投标系列案件中,检察机关当场公开宣告不起诉决定,并依法向住建部门提出对6家企业给予行政处罚的检察意见。

行刑衔接的意义不仅在于行政处罚与刑事处罚的无缝衔接,还在于对合规行为的统一激励。如,深圳X公司走私普通货物案中,检察机关推进与行政监管部门的“合规互认”,将企业合规计划、定期书面报告、合规考察报告等移送深圳海关,作为海关作出处理决定的重要参考。需要注意的是,企业合规不仅能享受刑事措施的奖励,检察机关还可以在检察建议中建议对企业进行从宽行政处罚,进一步体现企业合规的激励作用。

2.从个案合规到行业合规

典型案例强调的企业合规重要特点就是不要就案办案,要善于从个案中发现类案预防的风险点,比如针对水果市场的走私行为,针对建筑行业的串通投标行为,承办检察机关都通过个案宣讲、扩大受众、政府与企业联动的方式,将个案风险化解扩大到行业、地区风险的化解,进一步提升了企业合规的社会价值。