01 | 《彩色的中国:跨越30年的影像历史》

可点击图片购买

30年,中国能发生多大的变化?

本书从80岁高龄的华侨摄影师翁乃强数以万计的反转片、彩色负片和黑白底片中精心挑选了445张作品,其中有70多张原底已被中国国家博物馆收藏。照片拍摄时间从1964年到1995年,横跨几个不同时代,用中国摄影师自己的视角真实呈现了巨变年代中普通人的生活状态与社会生产场景。

摄影者选取了被很多摄影家忽略的细节与生活琐事,并逐渐在拍摄中摸索出一套特别的观看之道。透过这些鲜活的照片,一张张活生生的面孔从历史深处浮现出来,我们得以用极其罕见的彩色视野近距离观看那个年代人们的喜怒哀乐。

而青年时代的翁乃强也通过摄影作品告诉我们:历史并不只是冷冰冰的数字和年表,而是充满色彩和情感的个体故事。对于摄影,他只有一个质朴的理想:做时代的记录者。

02 | 《这里是中国》

可点击图片购买

100年有多久?100年会发生什么?对于中国来说,100年间,我们重塑了一片山河,振兴了一个民族,改变了一个国家:从没有一根钢轨,到铁路、公路纵横四方;从没有一盏电灯,到14亿人全民通电;更有西气东输、南水北调、国土绿化、载人航天、北斗导航、登陆火星……

自2019年《这里是中国》一书致敬新中国成立70周年以来,历时两年多,星球研究所再次奉上典藏级国民地理书《这里是中国2》。再一次向中国100年来的伟大变迁致敬,向逆天改命的中国人致敬,让你一书尽览中国超级工程的建设之美、超级风景的家园之美和大国崛起的梦想之美。

当然,书中惊喜不止于此——除了以百年时间尺度讲述现代化进程之下,无数中国建设者、科研人员的匠心精神,内含80张珍藏版“基建狂魔”工程制图;本书更呈现了185位摄影师、16家机构提供的267幅极致震撼摄影作品,尤其是4张最长可达1.6米的拉页,将展现一个“长长的中国”。

同时,书中充满情感温度的文字,描绘出中国具有代表性的地理人文景观和自然风貌,让我们享受视觉盛宴的同时,了解自身所处的自然世界,并以可感知的方式收藏大自然的美好。

03 | 《论中国》

可点击图片购买

外国人眼中的中国是什么样的?他们如何解读中国的过去、现在和未来发展?对于这个问题,当今世界最有发言权的人中,美国前国务卿、外交家、战略家亨利·基辛格无疑当有一席之地。

在《论中国》中,他以一位资深外交家和思想家的独特视角,分析和梳理了中国自鸦片战争以来的外交传统,从围棋文化与孙子兵法中探寻中国人的战略思维模式,特别是试图揭示新中国成立以来中国外交战略的制定和决策机制,对重大外交事件来龙去脉进行深度解读,勾勒出中国这个古老而年轻国家的挑战与未来。

同时,作为历史的亲历者,基辛格还在书中记录了自己与毛泽东、邓小平等几代中国领导人的交往,凝结了他的战略理论以及对中国问题数十年的研究成果。

04 | 《论中国经济》

可点击图片购买

如今的中国经济,如何继续后发优势?新工业革命,中国又应当如何参与并引领?如何理解双循环和新发展格局?如何通过经济结构的转型,促进“十四五”期间各地的高质量发展?

面对世界经济不确定因素增多等一系列新形势下的新变化,知名经济学家林毅夫教授从中国经济自身的发展落脚,分析了中国的发展经验及其对世界其他国家的启发,对中国经济的发展格局、金融如何推动增长、十四五时期的发展方向、中国与世界其他国家的合作前景等,都做了深度解读。

同时,就中国经济如何突破瓶颈与障碍,打通淤点堵点,实现高质量发展提出了看法,试图用历史看清现在,阐释中国经济的关键问题。

05 | 《结构性改革》

可点击图片购买

站在百年未有之大变局的节点上,经济转型发展、中美经贸摩擦、疫情暴发等问题交相叠加,无不考验着我国面对复杂问题的智慧和勇气。

针对这一系列难题,复旦大学特聘教授、中国国际经济交流中心副理事长、前重庆市市长黄奇帆从基础性、结构性、机制性、制度性等多个维度提出了解决的思路和方案。

全书共七章,首先是高屋建瓴,从宏观政策出发,把握落地执行要点,从书中可以清晰了解中国未来改革趋势;其次是逻辑严密,之前遇到的问题,提出的解决方案,方案实施后遇到的问题,如何进一步解决的建议,层层推进,清晰明了;最后,行文也形象生动,数据支撑,用典型事例和关键数字佐证观点,是难得的了解我国宏观趋势发展的佳作。

06 | 《未来的增长》

可点击图片购买

“十四五”已然启航,我们如何乘势而上:如何看待发达国家对华政策调试动向?通货紧缩究竟离我们有多远?如何理解本轮中国经济下行调整?如何看待大疫之年的粮食安全?美国应对疫情为何迟缓?……

北京大学国家发展研究院教授、宏观经济深度观察者卢锋立足国内外两个角度,对中美关系、国际治理改革、经济潜在增速、若干部门经济与政策等问题进行了观察和评论:对外,观察近几年来世界各国和中国的关系,包括WTO改革对于对外关系发展和中国经济的影响;对内,从宏观调控、产业政策、部门经济等角度,分析近年来的经济走势,以及当下经济面临哪些问题和困局。

作者试图以未来发展和经济增速这两个众所瞩目的问题作为全书落脚点,在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,从学术层面和现实经济的角度,对中国经济增长予以各个层面的分析,期望拨开增长的迷雾,获得进一步前行的动力。

07 | 《置身事内:中国政府与经济发展》

可点击图片购买

本书是复旦大学中国社会主义市场经济研究中心、经济学院副教授,上海国际金融与经济研究院研究员兰小欢多年教学、调研与研究内容的凝练。作者将经济学原理与中国经济发展的实践有机融合,以地方政府投融资为主线,深入浅出地论述了中国经济的发展,笔触简练客观,并广泛采纳了各领域学者的最新研究成果。

全书分上、下两篇。上篇解释微观机制,包括地方政府的基本事务、收支、土地融资和开发、投资和债务等;下篇解释这些微观行为与宏观现象的联系,包括城市化和工业化、房价、地区差异、债务风险、国内经济结构失衡、国际贸易冲突等;最后一章则提炼和总结全书内容。

通过对中国政治经济体系的论述,作者简明地刻画了地方政府进行经济治理的基本方式。并指出,中国政府通过深度介入工业化和城市化的进程,在发展经济的同时逐步推动了市场机制的建立和完善,以一种有别于所谓发达国家经验的方式实现了经济奇迹。

同时,基于对改革历程与社会矛盾的回顾与分析,作者也在书中对当前推进的市场化改革与政府转型进行了解读,帮助读者增进对中国发展现实的把握。

08 | 《万古江河》

可点击图片购买

随着历史的进展,中国文化的内容与占有的空间不断发生变化:从考古发现所见的中国文化发端,到“中原”出现,中原变成了中国,“中原的中国”慢慢扩张变成“中国的中国”,然后超越中国之外,慢慢将四邻吸收进来,通过文化上的交往以及势力范围的扩大,变成了“东亚的中国”,在亚洲扮演重要角色,成为“亚洲的中国”,再经过百多年颠簸与蹒跚进入世界,成为“世界的中国”。

许先生围绕国家体制与时代特色,思想、宗教与文化变迁,农业、手工业与经济网络,民族、文化的融合与互动,中国人的日常生活,生活方式与生活资源,民间社会与信仰世界,文化、科学技术的进步转变,对外关系及与他者文明的比较互动等一系列主题展开,在在讲述着中国文化和中国人多彩鲜活的成长故事。

09 | 《丝绸之路:一部全新的世界史》、

可点击图片购买

两千年来,丝绸之路始终主宰着人类文明的进程,也是一条迷人的文化交融纽带。不同种族、不同信仰、不同文化背景的帝王、军队、商人、学者、僧侣、奴隶,往来在这条道路上,创造并传递着财富、智慧、宗教、艺术、战争、疾病和灾难。

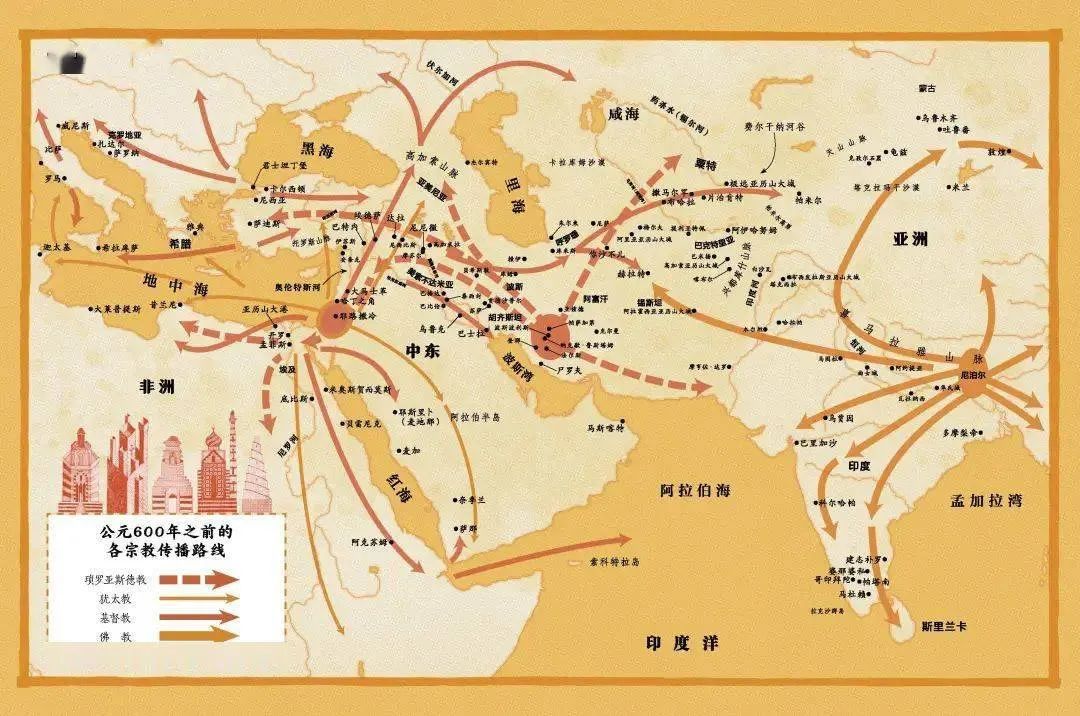

丝绸之路让中国的丝绸和文明风靡世界;罗马和波斯在路边缔造了各自的帝国;佛教、基督教和伊斯兰教沿着丝绸之路迅速崛起并传遍世界,融汇出耶路撒冷三千年的历史;成吉思汗的蒙古铁蹄一路向西,在带来杀戮的同时促进了东西方文明的交融;大英帝国通过搜刮丝绸之路上的财富,铸就了日不落的辉煌……

因此,丝绸之路的历史既是一部浓缩的世界史,也是人类文明耀眼的舞台。它不仅主宰了人类的过去,更将决定世界的未来。而翻开这部由牛津大学历史教授彼得·弗兰科潘撰写的史诗巨著,将有助于我们更清晰地理解丝绸之路上纷繁复杂的利益纠纷和遍地荆棘,而这正是当前中国“一带一路”倡议亟待强化的现实课题。

10 | 《被遗忘的海上中国史》

可点击图片购买

2021年初,央视《海上看中国》大型主题报道全景式展现了我国沿海地区的自然生态、历史人文和社会经济等发展现状。可是,很多人并不了解,中国既是一个陆地国家,也是一个海洋大国:

中国是世界上海岸线最长的国家之一,全长18000多公里;可主张管辖的海域面积约300多万平方公里,有着数不尽的海洋生物;拥有6500多个沿海岛屿,4亿多中国人生活在沿海地区……从中,我们不难感受到一个向海而生、向海而荣的中国。

事实上,以泉州为代表的《海上看中国》报道只是整个中国海上发展史的冰山一角。本书即致力于研究宋代至明初中国海军及远洋航运的发展——

全书将海洋文明归括于整个中华文明之中,历史回瞻性地讲述了我国成为海上强国的前因后果、逐步走向海洋的历史渊源以及中华海权的建立完善等。并以几个海洋发展进程中的重大历史节点为切口,深刻审视中国海洋文明史缓慢起伏的发展轨迹,通过梳理其地理空间格局和历史时间推进的发展演变,也为当代中国海洋文明的复兴提供了思考和借鉴。