12月18日,在由《财经》杂志、财经网、《财经》智库、财通汇联合主办的“《财经》年会2023:预测与战略”上,法国经济学家菲利普·阿吉翁围绕“创新和增长”分享了观点。同时,清华大学经济管理学院教授、第四任院长,清华大学文科资深教授钱颖一与阿吉翁就时下热点“创新话题”相关问题进行了讨论。

阿吉翁教授的研究一直围绕着熊彼特“创造性破坏”(Creative Destruction)这一理念来展开。1987年,他与豪伊特(Peter Howitt)最早把 “创造性破坏”的想法放入内生增长模型,提出:第一,长期增长的驱动力来自创新积累,每一个创新者都是在前人创新的基础上进行创新。第二,企业家的创业活动带来了创新,对创新租金的期许是其动力。第三,创造性的破坏,新的发明取代旧的技术。

不过,这一范式揭示了创新过程中的一个矛盾:一方面,需要创新租金来鼓励创新者进行创新,而另一方面,既有的创新者往往利用这些租金阻碍后起的创新,因为他们不希望自己遭到创造性的破坏。阿吉翁在演讲中提出,这正是市场经济中政府规制需要处理的矛盾:既要提供租金以激励创新,又不希望这些租金被用来阻止未来的创新。

在演讲中,阿吉翁以美国在2006年后IT行业全要素生产率的低迷增长,以及韩国一度陷入中等收入陷阱但又在亚洲金融危机后重获高增长,这两个经济史的迷思来说明这对矛盾如何对经济增长产生了影响。

阿吉翁还观察到,美国在创新方面做的好,但是它在社会保障和平等性方面做的不好,而欧洲大陆正好相反。他提出,市场经济模式应结合美国模式与欧洲大陆模式的优势,像北欧国家那样,它们就是两者都做得好。具体来说有三个方面的工作非常重要:

第一是就业市场的弹性安全(Flexsecurity)。在丹麦,企业关停与否、是否失业,对员工的健康和精神压力是没有太大影响的。丹麦系统对创新很有益处,既有非常弹性安全的劳动市场,又提供足够的保护性。

第二是教育政策。在美国,家长收入与发明数量是相关的,但在芬兰相关性就没这么大。1970年芬兰进行了重要的教育改革,所有人都能够享受免费且高质的教育。改革的结果提升了非富裕家庭孩子的创造发明概率,芬兰的创新率增加,这也使增长变得越来越包容。

第三是竞争政策。在美国IT革命中,很多大型联合企业阻碍创新,拒绝其他公司进入这个行业。但现在改革后的美国竞争政策是再次启动创新,新进入的人和企业会继续创新,这也会提升社会流动性,创造性破坏能够提升社会流动性。

阿吉翁还提出,熊彼特非常担心既有的创新者会成为根深蒂固的利益集团,阻止未来的创新。因此政府的角色很重要,它能够引入积极的竞争政策。但有时候政府会遭遇私营部门的贿赂,所以需要民间团体来谴责腐败行为,阻止根深蒂固的集团势力腐化政府。这种政府、市场、民间团体间形成的“黄金三角”,就是对当年熊彼特担心的“既有竞争者会阻碍未来的创新”的回应。

与此同时,钱颖一教授针对“政府促进创新的竞争政策”“中等收入陷阱”“政府、市场和民间团体之间的关系”“有利于创新的教育制度”等热点议题对阿吉翁教授进行了提问。

钱颖一提出,政府制定的竞争政策一方面要鼓励创新行为,另一方面又要鼓励更多未来创新者进入市场。那么,政府如何能够确定租金的合适范围,以及哪种程度的竞争才是合适的?

在阿吉翁看来,要区分开创新租金和其他租金。卡洛斯·斯利姆是非常有钱的墨西哥人,他因为执掌美洲电信这个垄断巨头而变为巨富;而史蒂夫·乔布斯变得富有是因为他创立了苹果公司。我们必须要区分创新的租金和来自其他来源的租金,比如设置进入壁垒,或者游说。我们需要合理使用多种信息和数据来确认租金来源,需要辨别租金是来自新产品,或者其他来源。但不管租金来自哪里,我们都需要非常谨慎,租金一定不能用来阻碍未来的创新。

对于中等收入陷阱,钱颖一表示,中国也很关注这个问题。韩国已经避开了中等收入陷阱,进入了高收入国家行列。除韩国之外,新加坡、日本以及另外一些东亚经济体也是如此。中等收入陷阱更多出现在拉美国家。这之间的差别有多大部分归于创新?导致这两个地区出现差异的主要因素是什么?

阿吉翁认为,东亚在这方面做得比拉美更好一些。阿根廷实施了进口替代战略,这种情况在亚洲并没有出现。当然对于大型联合企业是有普遍的担忧。如日本在1980年后期也发生一些增长被阻碍的事情。在追赶阶段,大型联合企业容易阻碍朝向前沿创新进发的必要步骤。这一点对于中国非常重要。在西方是民间团体能够帮助减少制度性腐败,中国可以有自己的方法找到一个机制来确保制度性腐败的减少。但是很重要的一点就是自由研究和充分竞争,这两者对前沿创新至关重要。

以下为“主旨演讲与对话”实录:

钱颖一:各位现场和线上的嘉宾、朋友,大家下午好!很高兴能在这里主持和参与“《财经》年会2023:预测与战略”的最后一个环节。首先要祝贺《财经》杂志第20届年会的成功举办。20年来,在王波明总编辑的主持和领导下,财经年会都是每年年末中国财经界期待的一件大事。每年财经年会既有预测,又提供了战略性的思考,是财经界的思想盛会。

我们这个环节将连线法国经济学家菲利普·阿吉翁进行演讲,并且在他的演讲结束后,我与他就大家特别关心的创新话题展开讨论。阿吉翁教授是著名经济学家,尤其深耕于“内生增长理论”,他先后任教于MIT、哈佛、伦敦政经、法兰西公学院等多所全球著名高校,获得过很多经济学荣誉。

阿吉翁教授在创新领域所做的大量开拓性的研究推动和引领了熊彼特学派创新经济学的发展。他近40年的研究一直围绕着熊彼特“创造性破坏”(Creative Destruction)这一理念来展开。30多年前,他与豪伊特(Peter Howitt)发表的论文《以创造性破坏为增长模型》(A Model of Growth through Creative Destruction),最早把熊彼特“创造性破坏”的想法放入内生增长模型。这不仅是“创新”和“内生增长”两个领域结合的重大突破,也是经济学理论的重大进展。后来,这一理论不断完善,在阿吉翁教授前两年的著作《创造性破坏的力量》(The Power of Creative Destruction)里,他更深入地思考了创造与破坏在创新中的角色,也探讨了当下国际情境中遇到的新问题。

期待阿吉翁教授对创新在经济增长中的作用的研究发现和观点,同时我也期待稍后与阿吉翁教授的交流。让我们有请阿吉翁教授!

菲利普·阿吉翁:谢谢。非常感谢大家邀请我来到这里,非常高兴看到钱颖一。在八十年代,颖一和我是哈佛的同学,和他一起工作学习过,后来读过他写的很多文章,受到很多启发。

今天讲的内容很大程度上是基于我在两年前出版的《创造性破坏的力量》,目前已出版中文版。

熊彼特的重要贡献之一是提出创造性破坏的概念,解释了新的发明取代旧的技术的过程。当我在学校学习增长理论的时候,还接触不到熊彼特模型,我们是基于索罗的新古典主义的增长理论学习的,这个模型的主要理论是资本的积累推动了经济增长,而不是通过创新。

在1987年,我和豪伊特提出了一个增长模式,其中运用了创造性破坏的理论。这一模式基于下面三个观点:

第一,长期增长的驱动力来自创新积累,每一个创新者都是在前人创新的基础上进行创新。

第二,企业家的创业活动带来了创新,对创新租金的期许是其动力。

第三,创造性的破坏,新的发明取代旧的技术。

这一范式揭示了创新过程中的一个矛盾:一方面,需要创新租金来鼓励创新者进行创新,这是至关重要的。而另一方面,既有的创新者往往利用这些租金阻碍后起的创新,因为他们不希望自己遭到创造性的破坏。这就是矛盾所在,既对租金有需求,又不希望这些租金被用来阻止未来的创新,所以市场经济中的政府规制需要处理这个矛盾。

熊彼特是比较悲观的,他认为第一批创新者会成为根深蒂固的利益集团。但我们认为,有一些力量能够抵消熊彼特认为的悲观因素。下面讨论经济史的一些主要迷思,然后重新思考市场经济的未来。

第一个迷思是长期停滞。观察美国全要素生产率(TFP)的平均增长情况,在经过 1995到2005年的增长后,2006年之后又开始下降,尤其是IT行业。最合适的解释是,在IT革命时,谷歌、沃尔玛、亚马逊、微软、Facebook的背后有强大的社会资本,他们知道如何有效地运用在IT领域。

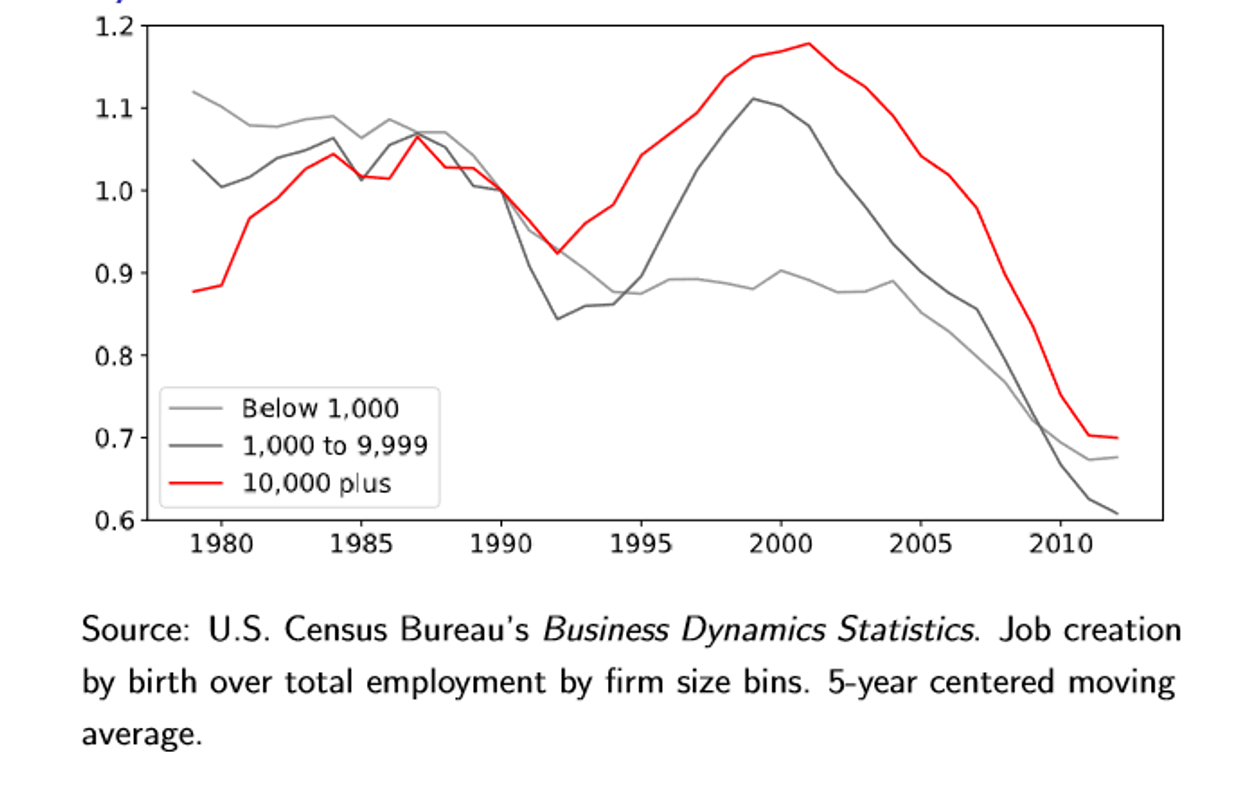

全要素生产率提高激励了增长,1995年到2005年有较高的增长,但最终他们阻止新的创新者加入。可以看到,2000年起新进入的公司下降了。因为这些已有的公司太强大了,他们阻止新的创新公司进入市场。这也是熊彼特当年所担心的,即过去的创新者会成为阻碍未来的创新。所以必须要用竞争政策打破这个僵局。如果有好的竞争政策,就能够扭转生产率下降的趋势,这是我们希望所在。合适的竞争政策对美国非常重要。

第二个迷思是中等收入陷阱。观察韩国1960—2010人均GDP的增长会发现,上世纪60年代开始,增长率非常高,但此后逐渐下降,到2010年已经比1990年低了很多。用中等收入陷阱来解释这个现象。增长的方式要么以追赶式创新的办法,模仿一些现在位于前沿的国家或者进行自主创新,即前沿创新。但这两种方式所适用的制度和机制是不一样的。

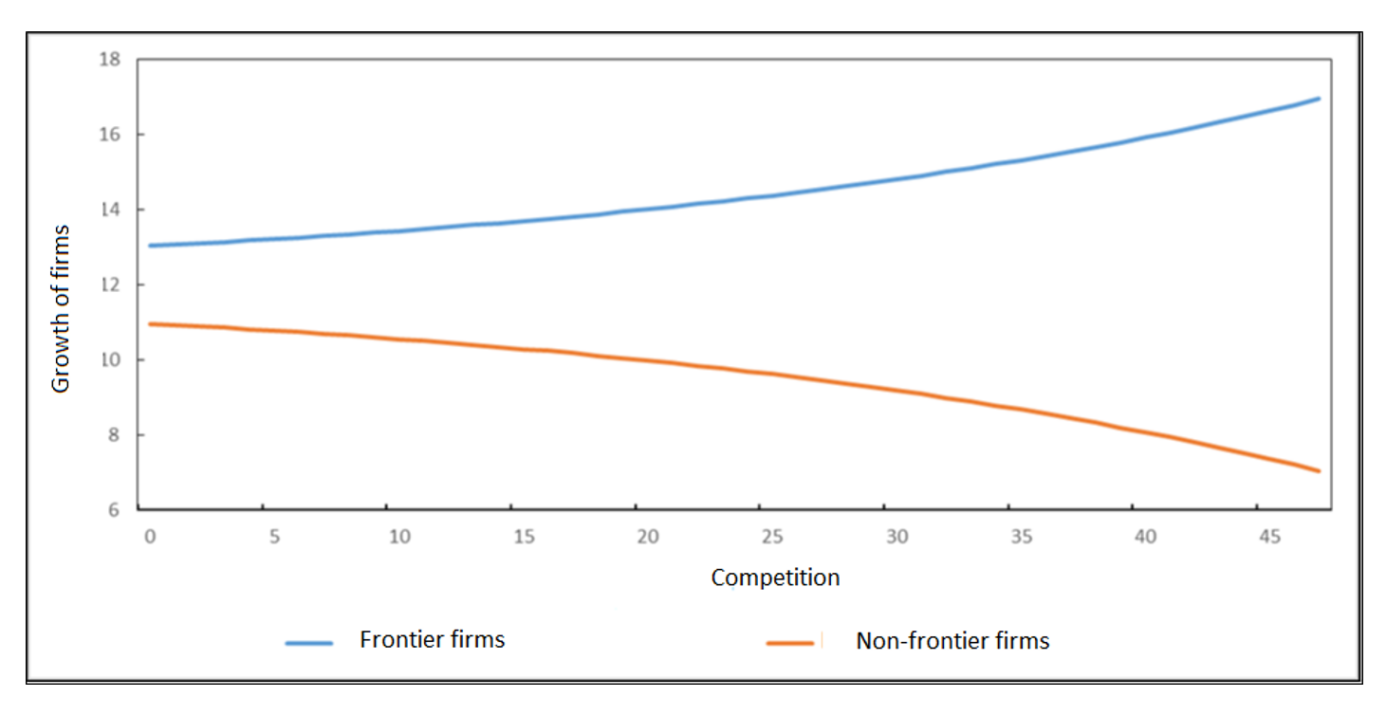

竞争对前沿增长是有益的。想象你在教室里有学霸也有学渣,突然我把门打开,让一个成绩非常好的学生进来,会发生什么呢?学霸会继续努力学习保住学霸位置,而学渣本就已经没有信心,又来了一个学霸,现在信心更不足就更不学了。这与企业的发展是一样的。

图上蓝颜色线的是处于前沿的公司。在积极的竞争中,他们的创造力也更强。但橘色的,也就是非前沿的公司,在更激烈的竞争面前,他们的表现会更糟糕。当一个经济体更接近技术前沿,也就会有更多蓝色的公司,而不是橘色的公司。对于前沿性产业,竞争是很关键的;在追赶式的产业中,竞争政策就没那么重要了。

回到韩国的例子。在追赶阶段,有很多大型联合企业在韩国出现,他们不仅阻止了一些新公司进入市场,同时也会给政府施加压力,拒绝开放,拒绝新的竞争。韩国在90年代末出现了金融危机。危机让大的财团实力大大折损,他们不仅向新的进入者敞开了怀抱,同时在韩国经济当中又引入了更多开放和竞争,因此进入21世纪的增长是非常明显。

下面反思资本主义。把新冠疫情作为一个有关资本主义缺点的启示点。在美国,它展示的是一个不理想的社会模式;在欧洲,它揭露了一个低质量的创新系统。

德国和美国失业率和保险相关的数据。黑颜色的是德国,灰颜色的是美国,三角形代表失业率,圆圈代表未上保险的人数。在疫情期间,美国的失业率是上升的,在美国失业也意味着失去健康保险。注意观察带有灰色圆圈的线,拥有健康保险的人的减少跟失业是相关的。奥巴马医疗计划曾经让很多人得到了医疗保险,但当疫情发生,需要保险的时候,更多的美国公民已经失去了自己的健康保险。在德国,基本上每个人都是有保险的,没有保险的人数基本上是零。

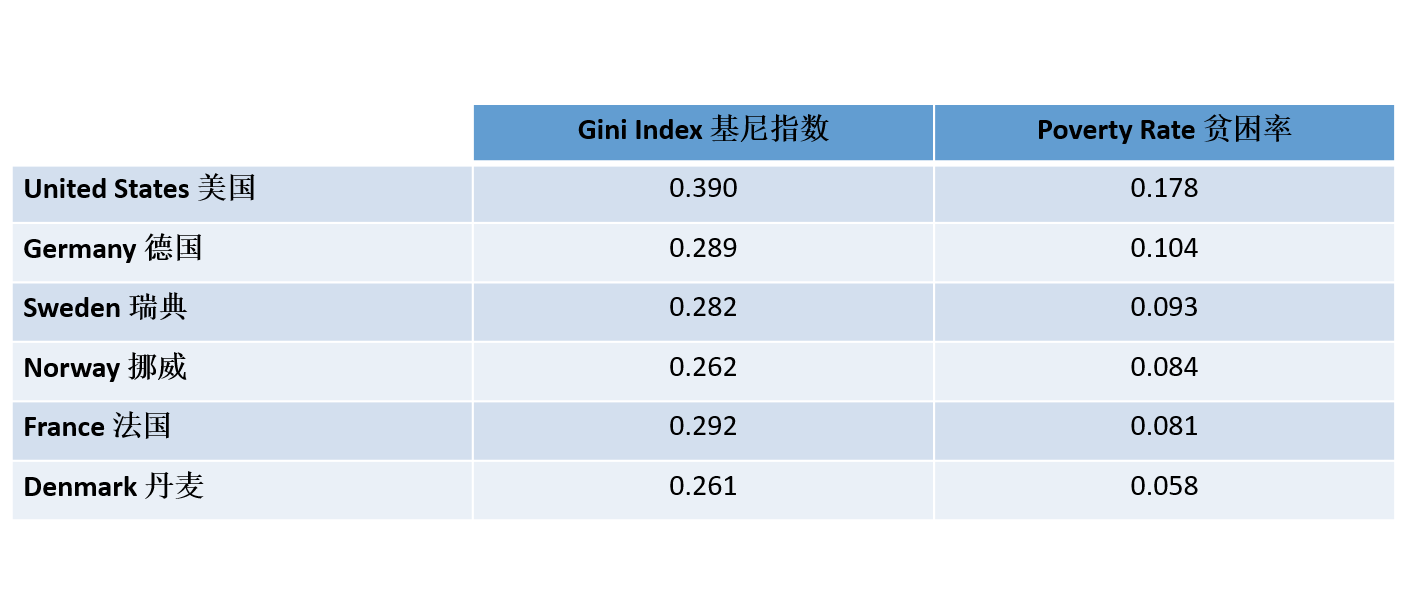

再看一下其他的相关数据,比如基尼系数,代表着社会平等性的指数。美国比德国、法国和斯堪的纳维亚国家高很多。美国贫困率也是比德国、法国,以及斯堪的纳维亚国家更高。

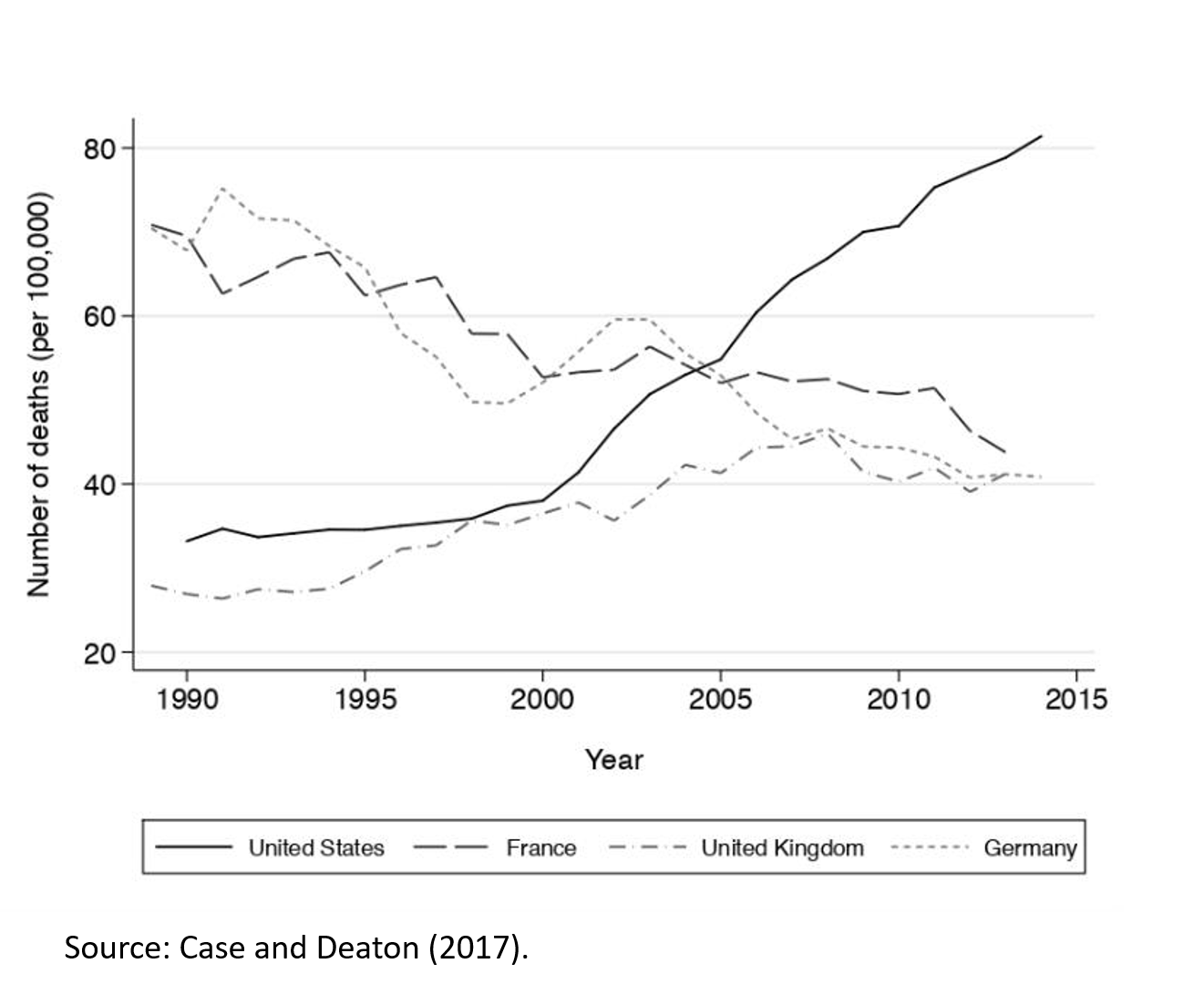

这是未受教育的中年人的死亡率。2000年开始,美国的这一数字开始上升,在法国和德国相同的时间这部分人群的死亡率是下降。在美国,人们很担心失业,他们干脆去吸毒,麻痹自己,死亡率因此增加。也就是说,如果在美国没有工作就会失掉收入和医疗的保障。

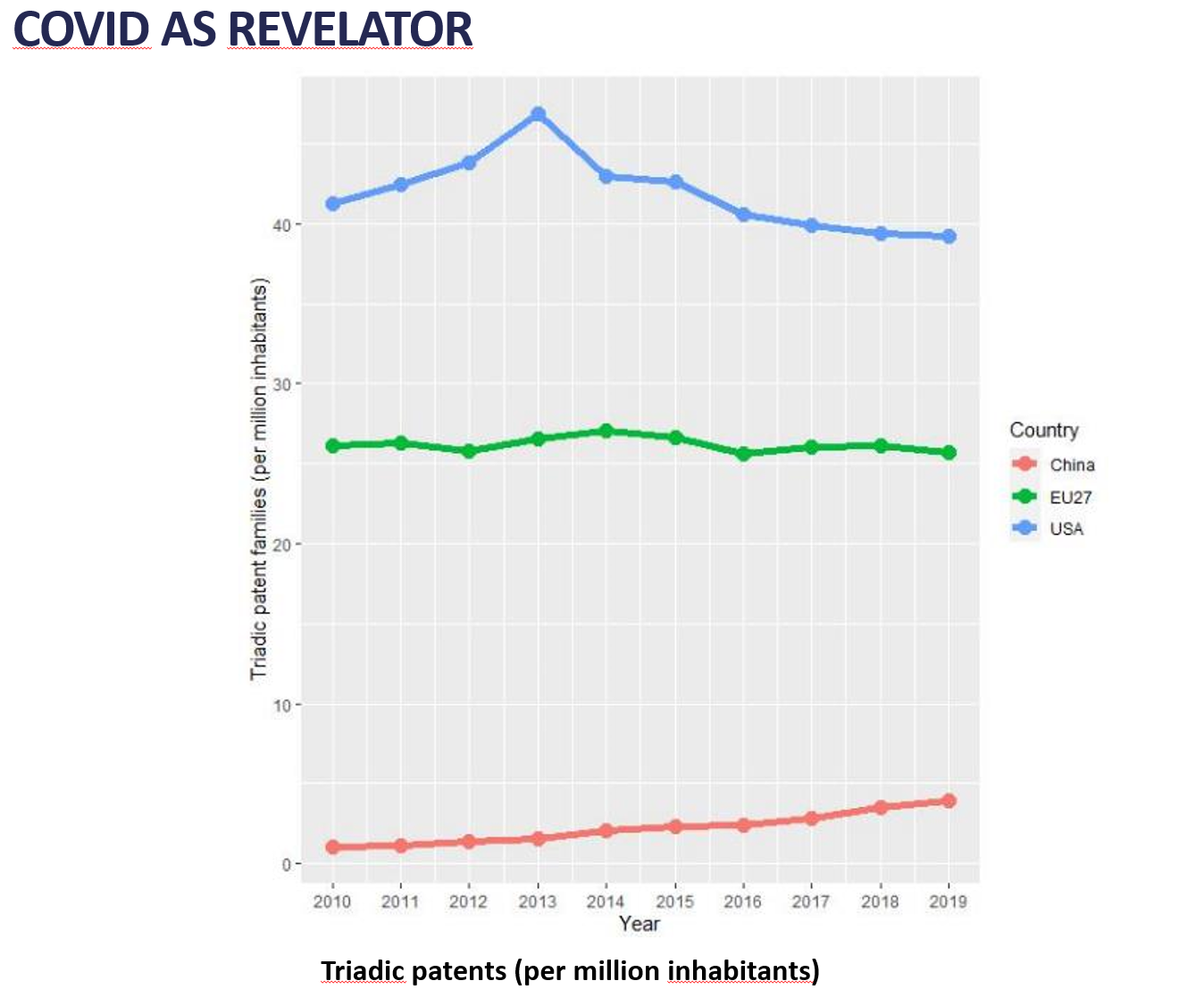

另一方面,在创新上,美国处于绝对的主导地位。每百万居民的专利数量,美国遥遥领先于中国和欧盟。实际上,中国表现已经很好了,因为中国的人口基数是极大的,中国的这一数据是上升的。在其他数据上,比如专利的申请数量,每百万居民同时被引用专利的数量,美国仍然遥遥领先,然后是德国、法国,其他斯堪的纳维亚国家。

我们希望市场经济模式要结合美国模式优势和欧洲模式的优势,希望这一模式既拥有像美国那样的创新精神,也有丹麦那样包容保护的环境。有些人说鱼和熊掌不能兼得,要么创新,要么受到保护,只能二选一。但我想仍然可以在三件事情上做文章,既鼓励创新精神,又实现合理保护。

第一是就业市场的弹性安全(Flexsecurity)。在丹麦失业了,两年里可拿到薪酬的90%。同时,国家会帮助失业者找到新的工作。在丹麦,企业关停与否、是否失业,对员工的健康和精神压力是没有影响的,因此也就不会有循环系统疾病。丹麦系统对创新很有益处,既有非常弹性安全的劳动市场,又提供足够的保护性。

第二是教育政策。很多国家都非常期待像爱因斯坦这样的人才出现。在美国,家长收入与发明数量是相关的,当家长有钱的时候,发明的可能性就大大增加了。但在芬兰,相关性就没这么大。早期,家长的收入越高知识程度越高,他们会把自己的知识传给自己的孩子,把企业家创业创新的精神也传给自己孩子。但在1970年,芬兰进行了重要的教育改革,这使得所有人都能够享受免费且高质的教育。改革的结果提升了非富裕家庭的孩子的创造发明概率,芬兰的创新率增加,这也使增长变得越来越包容。教育是提升发展质量和包容性的又一个好政策。

第三是竞争政策。在美国IT革命中出现的很多大型联合企业阻碍创新,拒绝其他公司进入这个行业。现在改革美国的竞争政策,就会再次启动创新,新进入的人和企业会继续创新,同时也会提升社会流动性,因为创造性破坏能够提升社会流动性。

熊彼特非常担心既有的创新者会成为根深蒂固的利益集团,阻止未来的创新。政府很重要,它能够引入积极的竞争政策。但有时候政府会遭遇私营部门的贿赂,所以需要民间团体来谴责腐败行为,阻止根深蒂固的集团势力腐化政府。这种政府、市场、民间团体间形成的“黄金三角”,就是对当年熊彼特担心既有竞争者会阻碍未来的创新的回应。

谢谢大家,我基本上就讲完了。我写的《创造性破坏的力量》已经有中文版。另外一本书是《创造性破坏的经济学》,即将在法国出版。非常感谢大家的聆听。

钱颖一:感谢阿吉翁教授带来的精彩演讲。下面围绕他的演讲并结合中国听众的兴趣,我来提出几个问题,进一步探讨创新与增长的关系及相关问题。

第一个问题是关于政府促进创新的竞争政策,这是你书中很重要的一个主题。你的模型的逻辑是这样的:一开始是企业家的利润追逐动机,然后是新技术取代老技术的创新,再到社会财富的增长。在这个过程中,既有创新者为了保护其创新租金,就希望阻碍新出现的创新者。因此,政府的竞争政策一方面要鼓励创新行为,另一方面还要鼓励更多未来创新者进入市场。政府如何能够确定租金的合适范围,以及哪种程度的竞争才是合适的?

阿吉翁:很重要的是,要区分开创新租金和其他租金。卡洛斯·斯利姆是非常有钱的墨西哥人,他因为执掌美洲电信这个垄断巨头而变为巨富;而史蒂夫·乔布斯变得富有是因为他创立了苹果公司。我们必须要区分创新的租金和来自其他来源的租金,比如设置进入壁垒,或者游说。我们需要合理使用多种信息和数据来确认租金来源,需要辨别租金是来自新产品,或者其他来源。但不管租金来自哪里,我们都需要非常谨慎,租金一定不能用来阻碍未来的创新。

钱颖一:是的,政府制定政策时要使用各种信息,包括市场的信息。第二个问题是,你认为欧洲大陆在创新方面做得不好,美国在平等性和社会保护方面也不尽如人意,你觉得北欧国家做得最好,两方面做得都不错。北欧国家是不是比较特殊,它们的面积很小而且同根同源?

阿吉翁:不完全。其实加拿大在创新方面做得也不错,但它又比美国要更关注社会保护和平等性。德国也是一个例子,德国在社会福利方面做得非常不错,同时创新也比法国强。另外,有些政策是可以去中心化,比如劳动市场政策、教育系统的去中心化。所以我觉得国家的面积大并不是一个主要的问题。

钱颖一:第三个问题是关于中等收入陷阱,中国也很关注这个问题。韩国已经避开了中等收入陷阱,进入了高收入国家行列。除韩国之外,新加坡、日本,以及另外一些东亚经济体也是如此。中等收入陷阱更多出现在拉美国家。这之间的差别有多大部分归于创新,导致这两个地区出现差异的主要因素是什么?

阿吉翁:东亚在这方面做得比拉美更好一些。阿根廷实施了进口替代战略,这种情况在亚洲就没有出现。当然对于大型联合企业是有普遍的担忧。如日本在1980年后期也发生一些增长被阻碍的事情。在追赶阶段,大型联合企业容易阻碍朝向前沿创新进发的必要步骤。

这一点对于中国也非常重要。在西方是民间团体能够帮助减少制度性腐败。一定要找到一个机制来确保制度性腐败的减少,同时保证充分竞争和研究自由,这是很重要的。要想成为前沿创新者,这些都很重要。我一直对此持一个很开放的观点,中国可以有自己的方法找到一个机制来确保制度性腐败的减少。但是很重要的一点就是自由研究和充分竞争,这两者对前沿创新至关重要。

钱颖一:下一个问题是关于政府、市场和民间团体之间的关系。你在演讲末尾提出的“黄金三角”这个说法非常有洞见,超越了政府vs市场这种常见的二分法。民间团体这个第三维度在中国的讨论中经常被人们忽略。近两百年前,这个视角最早由你的同胞托克维尔在讨论美国民主问题时提出。在你有关创新的模式下,民间团体在培养创新方面扮演着什么政府无法取代的角色?

阿吉翁:民间团体就是一个监管者,确保政府完成其分内职责。有的时候,政府官员会受到私人利益的影响,如在促进市场竞争时政企合谋,民间团体可以表达谴责。在绿色创新上,民间团体也可扮演重要角色。一些曾经进行生态创新的公司,未来还希望继续创新,政府可以在此发挥重要促进作用,但消费者也是非常关键,如消费者购买清洁产品、环保产品,民间团体利用价格的机制能够鼓励绿色的创新。所以,政府、市场和民间团体之间的三角关系非常重要。

钱颖一:接下来这个问题是关于教育的。你提到我们可能错过了很多爱因斯坦。中国是一个十四亿人口大国,中国的研究生招生数量在全球居于首位,而且在理工科领域更是如此。然而,中国国内对于其教育模式存在很多批评的声音。在你看来,哪种教育理念和教育体系有助于中国的创新?

阿吉翁:就我现在所知道的,中国比印度做的要好很多。中国非常好的一方面是,比起大多中低收入国家,你们有更好教育体系,当然中国在教育方面可做得更好。去年的诺贝尔经济学奖得主乔舒亚·安格里斯特(Joshua Angrist)研究指出,要有规模小的教室,素质过硬的教授,还要保证“不让一个人掉队”。这些在芬兰都有。芬兰的教育体系改革保证了高质量的教学项目,强调数学能力、基本的阅读能力,有训练有素、保持学习的教授,以及全面的学生培养制度,这是芬兰教育体系成功的原因。在美国,我们也叫做“没有借口”的特许学校。我不知道中国的教育体系是怎么样的,但是我觉得讲到高等教育体系的时候,大学的自主度和研究自由度是非常重要的。如果想要创新,这非常重要,这些是通过大学间的比较和宏观经济研究得出的结论。

钱颖一:最后一个问题是关于你书中对前沿创新和追赶式创新,以及通用技术的基础性创新和特定领域应用的次级创新进行的区分。中国人尤为擅长追赶式创新和次级创新,但在基础性创新上十分薄弱(或根本没有)。而美国在前沿创新和基础性创新上非常强。美国真的是一个特别的现象吗?毕竟在基础性创新方面,甚至连欧洲和日本也无法与美国相媲美。这对中国的启发是什么?

阿吉翁:美国有很多世界领先的大学,有国家自然科学基金会,还有很多私人资助者不断支持前沿和基础研究。另外,美国的研究自由程度是非常高。追赶式创新中,自由度没那么重要。想要进行前沿创新的时候,研究者必须拥有充分的自由度,必须什么都可以试,因为你不知道什么会成功,什么不会成功。所以自由和开放是非常重要的两个特点。

另外,美国也有VC和各种支持创业的机构,它们可以将基础研究变成产业创新。同时,美国还有很多机构投资者,在国防方面有巨大的投资。这些都非常有效地结合了自上而下的资金支持和从下到上的努力。在公共卫生方面的研究就是这样的,钱虽然由政府出,但在美国有很多相互竞争的实验室。就比如新冠疫苗,这次是辉瑞和莫德纳在疫苗大战中胜出了。但是必须要百花齐放才可以,有成功的,也有失败的。必须要将自上而下和自下而上很好结合,必须鼓励充分竞争。这可以解释为什么美国在这方面做的不错。

中国也可以做到,我相信中国的能力。我对中国非常有信心,非常乐观,中国有能力成为世界领先国家。但自由和开放非常重要的,封闭是不可能成为前沿创新的领先国家的。

钱颖一:自由和开放对创新来说是非常重要的。你是法国人,跟美国比起来,法国在创新方面的瓶颈在哪里?

阿吉翁:法国有很多瓶颈。去工业化做得太多了,在创新方面投资得不够,我们有自由但没有钱,在研究上只剩下贫穷和自由了。所以现在法国正在衰落。我特别提倡对大学的基础研究和创新工作大力投资。

钱颖一:你对法国的教育体系怎么看?对它的研究型大学和中学教育怎么看?

阿吉翁:在走下坡路,因为投资得不够。法国的教育有其特别性。我们有很多移民,这些孩子的父母没法帮助他们,很多情况下,这些孩子的父母是不讲法语的,我们必须帮助他们。但法国的教育体系太集中化了,不能根据每个地方的具体情况量体裁衣。这也是为什么在法国的一些地方一些孩子走入了迷途。大学的主要问题是资金不够,管理得又不好。这就是法国的问题。德国在这方面好多了。

钱颖一:所以你认为教育的过度集中化是个问题。

阿吉翁:过度集中化是个问题,因为这样无法量体裁衣。

钱颖一:今天我从你那里学到了很多,我希望听众也从各国的历史经验中获得了不少对中国的启发。

阿吉翁:中国的进步让人感到震惊。中国和欧洲、美国在创新方面的合作有很多,我希望将来会继续下去。

钱颖一:我也希望。阿吉翁教授的演讲和我们的对话是关于创新和增长以及与此相关的政府政策问题。这些问题是中国的经济学家、企业家、创业者、投资人、科学家、工程师、教育者,特别是政府政策制定者极为关注的。阿吉翁教授讲的是基于他三十多年的研究成果,既有理论的创新又有经验数据的支撑,我相信听众们从他的演讲中都会受到启发。如果要进一步思考和研究这些问题,有必要读一读他的书《创造性破坏的力量:经济剧变与国民财富》。再次感谢阿吉翁教授,你今天给我们带来了很多启示。

阿吉翁:谢谢颖一教授。很高兴今天能够见到你,希望能跟你尽快再次见面。