摘要:“生产要素跨国界流动”是服务贸易的题中应有之意,因此服务贸易就成为吸引全球优质生产要素进入国内的重要途径,帮助实现“外循环促进内循环”;服务贸易可以促进国内服务业效率提升、提升制造业发展水平,并在更深层次上提高国内产业分工协作,打通堵点,提升国内大循环的效率;服务贸易也可以依托“本地市场效应”、支撑货物贸易发展,来成为“内循环促进外循环”的途径;今后中国应该继续依托“人均中等、总量巨大”的独特国情特征,同时利用“比较优势”和“本地市场优势”,抓住网络与数字经济发展机遇,推进服务业高水平开放,更好的通过发展国际服务贸易来推动构建新发展格局。

关键词:国际服务贸易、双循环、新发展格局

习近平总书记在2021年中国国际服务贸易交易会的致辞中强调,服务贸易在构建新发展格局中具有重要作用。这说明服务贸易在构建新发展格局中的重要作用得到肯定。《中华人民共和国国民经济第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确指出,要“持续深化要素流动型开放”,“依托国内经济循环体系形成对全球要素资源的强大引力场”,并“以国际循环提升国内大循环效率和水平”。

一、服务贸易吸引“全球要素资源”进入国内大循环:外循环促进内循环

服务贸易有四种实现方式:跨境交付、异地消费、商业存在和自然人移动,其中自然人移动和商业存在都涉及生产要素的跨国界移动,因此发展服务贸易本身就是“要素流动型开放”的实现方式,符合“持续深化要素流动型开放”的方向。

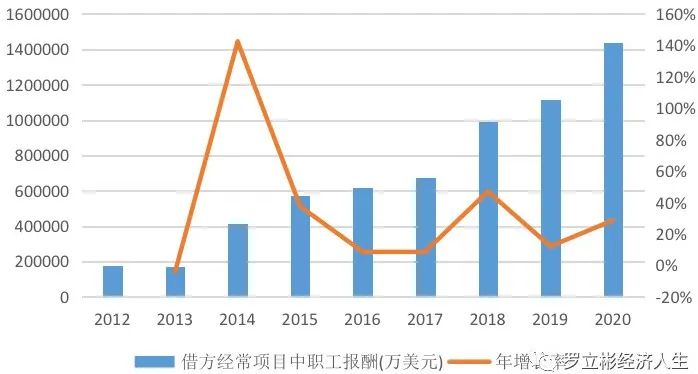

由于相当大部分的传统服务业依然需要生产者和消费者在地理空间上相靠近,所以服务业发展依然有相当大程度上主要依靠国内大循环,但是这并不意味着服务业要封闭发展,恰恰相反,由于国际服务贸易有相当大比重是通过自然人移动和商业存在实现的,服务贸易可以恰恰成为吸引国外优质资源进入国内的重要途径,实现外循环对内循环的促进。近年来,中国国际收支平衡表借方经常项目中的职工报酬持续增长,说明越来越多的外国员工在国内提供劳务(见图1)。

图1:中国国际收支平衡表中借方经常项目中职工报酬规模及增速

数据来源:国家统计局网站

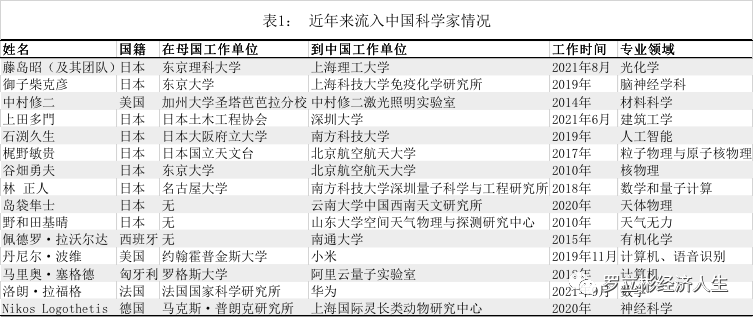

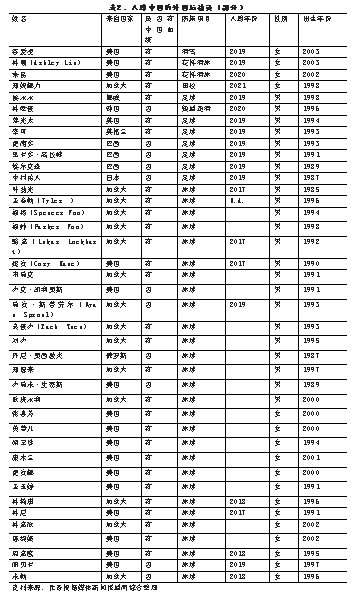

这方面的典型案例也有很多,比如近年来有众多国外的优秀科学家受聘于中国科研机构或企业从事科学研究工作(见表1),也有众多原本是外籍的体育运动员为加入中国国内的体育联赛或者代表中国参加国际赛事而加入中国国籍而成为“归化”运动员(见表2)。

数据来源:作者根据媒体报道整理

文化产业领域的例子,中国曾经通过引进国际流行的电视节目模式,结合中国的文化内容,形成中国版的电视节目;而如今中国已经过渡到集结全球优势资源为国内设计节目模式的新阶段。比如湖南卫视联合戛纳秋季电视节组委会Reed MIDEM启动“全球飙计划”,面向所有国际制作公司和电视平台,征集节目创意,打造下一个引领中国电视新趋势并具备全球发行潜力的现象级节目模式;到2020年3月共吸引了来自23个国家及地区的公司和独立制作人参与制作的60余个原创模式提案;可以想像,未来很可能从一开始就由全球化团队专门为中国市场研发原创节目模式并制作原创节目,同时具备向全球推广的潜质。这些都是以服务贸易为途径吸引外部优质资源进入国内大循环的例子。

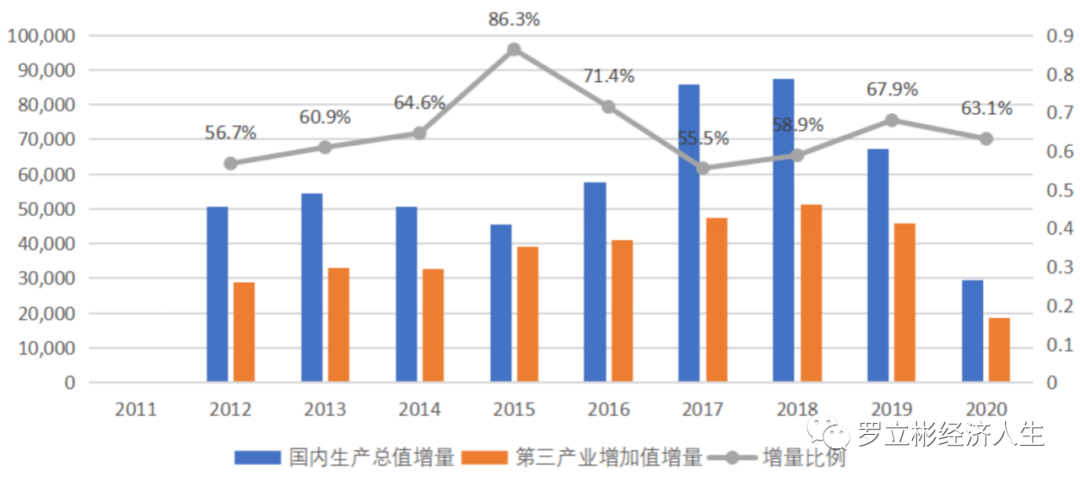

二、服务贸易打通堵点:促进国内大循环更为顺畅

1.促进服务业效率提升。中国经济未来大部分增量都将来自于服务业,2016年到2020年,第三产业增加值增量占GDP增量的比例分别是71.4%,55.5%,58.9%,67.9%,63.1%(见图2)。通过发展服务贸易,让全球最优质的服务提供者来到中国国内大市场,为服务中国国内市场而相互竞争,这将发挥明显的竞争效应,也使中国国内的服务业可以在更大范围内找到最为优质和合宜的资源,实现充分就业和潜力充分释放,促进中国服务业效率提升。进而提升中国经济增长的整体效率。

服务贸易可以通过多重渠道促进一国服务业的发展,尤其是自然人移动和商业存在这两种可以加入一国“内循环”的服务贸易形式更是如此。服务业开放对于服务业改善的积极影响主要体现在四个方面(来有为和陈红娜,2017):一是国外服务机构的知识溢出和学习效应带动我国的服务业劳动生产率;二是引入竞争,优胜劣汰,提高资源配置效率;三是为了吸引外资营造了良好的投资环境,包括专业服务市场,四是通过扩大开放,引进新业态、新服务和高端人才。有大量文献证明服务业外商直接投资带来的竞争压力可以促使东道国服务提供者努力创新,以提高服务质量。比如有文章运用德国服务业企业数据进行经验研究,表明服务业FDI对于服务业企业的产品和程序两个方面的创新活动都具备显著的正向影响作用(Blind & Jungmittag ,2004)。跨国服务业公司的进入,有时为国内服务提供商带来新的服务方式,提供学习机会;实证研究发现,中国服务开放显著提高了服务企业的效率(付鑫等,2021)。中国服务开放促进技术创新能力的提高。有文章表明,服务业开放对企业创新具有显著的数量和质量激励效应(邵朝等,2021)。由于服务知识溢出对复杂创新成本的降低效应更强,因此,服务业开放对具有更强知识溢出吸收能力企业的创新质量促进更大。此外,通过实证发现外资进入整体上提高了服务业女性占比和高技能就业的占比,改善了就业市场的性别和技能结构失衡(李宏兵等,2016)。与制造业相比,服务业跨国公司的示范效应更为明显,因为服务的过程相对更难以进行技术保密(江小涓,2004);服务业企业的核心技术是“软性”技术,很难用专利或者版权等法律形式来保护;服务业跨国投资中的“人员流动”成为服务业技术外溢的最重要方式之一;一些服务行业中,人力资源是技术决窍的主要载体;还有一些行业中,企业的技术以及竞争力“内嵌”在企业组织形式中复杂的人与人合作过程中,比较难以被外部复制,跨国公司总部与分部之间的组织形式为这种内嵌式技术“外溢”提供了最有利的方式;另外,相对于制造业,服务业价值链在全球范围内的可分解程度较低,多数服务业跨国公司在东道国的经营分支更像是其在母国经营的一个“缩影”,与母国使用的技术差距更小,更有益于东道国学习引进创新技术。有很多文献研究表明FDI是服务企业技术转移和知识传播的最主要方式(Grosse,1996; Cowan, Soete and Tchervonnaya,2001)。

服务贸易还可以带动新兴服务产业发展,促进服务业内部结构升级,也更好的满足人民日益增长的美好生活需要。中国人均GDP大约1.25万美元,仍处于中等水平,与发达国家人均4万美元的水平相比仍有较大差距;未来仍然会出现一些随着收入水平提升而出现的新兴需求热点和市场机会。根据中国发展基金会的报告显示,按照购买力平价计算,在人均GDP达到2.5万美元之前,中国在食品、衣着消费等生存性消费比重都将有所下降,但是在享受型消费,如流通服务业、出行、住宿餐饮、金融保险、文化体育娱乐和以居民服务为主的其他项目支出比重都会提升(中国发展研究基金会"博智宏观论坛"中长期发展课题组,2018),与此相关的行业都可能成为中国的“新兴产业”;同时这些行业已经是在发达国家存在多年,发展较为成熟,集聚了大量的优质生产要素,却在发达国家不再容易获得高额收入回报;而一旦中国的相关需求出现并迅速增长,国内本土生产要素又无法快速产生供给能力时,就为国外的生产要素提供了很好的工作机会,也会导致国外生产要素进入来帮助进行市场开拓和产业发展,这种市场开拓的作用,在中国以及其他发展中国家很多行业发展过程中,都有案例(罗立彬,2019),表2列举了近年来外国运动员入籍中国成为“归化运动员”的部分案例。

图2:2012-2020年间中国服务业增加值增量占GDP增量的比重

数据来源:国家统计局网站

2.提升制造业发展水平。服务贸易为提升国内制造业发展水平、培育制造业出口新优势也可以发挥重要作用。中国社会消费品零售总额高达44.1万亿元人民币(宁吉喆,2022),稳居全球第二,且随着中国人均收入水平的提升和国内高质量发展阶段的到来,人们对产品需求的重点也将更多转移到品牌、外观、质量、技术水平等方面,制造业服务化趋势也逐渐显现,这特别有利于吸引全球范围内品牌管理、研究开发、市场营销等生产性服务进入中国,两业融合发展形成“需求牵引供给、供给创造需求”的良性发展态势。无论是在生活性服务还是生产性服务领域,通过服务贸易引入全球优质服务资源,都可以增加国内服务多样性,促成国内产业和市场良性竞争,提高效率和质量、降低成本。

再以服务业外商直接投资为例。大量相关研究表明,服务业FDI可以为东道国增加服务产出种类,使作为中间投入品的生产者服务种类,从而提高下游产业的全要素生产率(Dixit, A. and Stiglitz, 1977; Either, W.J.,1982)。而且与制造业相比,服务业的产出差异化性质更为明显,跨国公司与国内服务提供者的服务产品间互补性可能大于替代性;关于俄罗斯、土耳其、匈牙利和墨西哥等国的相关实证研究都证实了服务业FDI自由化带来银行业和通信业等领域出现更为新型的服务产品(Jensen,et.al,2004; Fernade,et.al, 2008)。服务业FDI对于东道国制造业的“技术外溢”属于产业间技术外溢,而理论和实证研究结果都显示,产业间技术外溢比产业内技术外溢更容易实现。这种产业间技术外溢体现为“前向关联性”和“后向关联性”技术外溢。前者相关的研究有江小涓(2008),发现外资设计公司促进了中国本土制造业企业竞争力提高,表现在六个方面:促进了本土企业吸收新的经营理念;提高了本土企业效率;促进了本土企业快速进入国际市场;加速本土企业创建品牌;降低了企业成本;生产者服务业FDI还可以对制造业产生后向关联性技术外溢。比如批发零售业,Gereffi(1994)将跨国公司所在的全球商品链和全球生产网络分为“生产者趋动”和“购买者趋动”两类,后者主要指一些消费者日用品,如服装和玩具。这类商品的全球生产链条受到大型零售商所趋动,它们本身不从事制造活动,但是从事设计和营销活动;此时,制造业企业就成为它们的供应商;一些大型跨国零售商的出现促使其供应商降低成本、提高质量。另外,由于一些跨国零售商的分销效率高,在同行业中的竞争地位显著,使许多制造业产品相互竞争进入跨国零售分销渠道,一些质量和价格都比较有竞争力的产品在竞争中赢得机会,从而使制造商面临提高质量和降低成本的双重激励。此外,也有研究表明,在一国开放进展到某个阶段之后,服务业的FDI也会吸引更多的制造业FDI进入,比如在20世纪80年代和90年代的日本,服务业跨国公司的存在吸引了日本新增制造业FDI的进入,有研究将原因归为两点:技术进步使服务作为制造业投入品的重要性提升;而相对于之前进入的大规模制造业企业,小型制造业企业难以内部生产服务,对现成的服务提供商网络更加依赖,所以在日本的服务业跨国公司降低了小型制造业企业海外投资的成本。有文章利用中国省际面板数据研究发现,服务业开放有利于提高地区绿色全要素生产率(王晗和何枭吟,2021),其中经济规模、人力资本、金融发展和环境规制四个因素对地区绿色全要素生产率均存在显著的门槛效应。而贸易开放对于我国绿色全要素生产率水平在东部地区的正向促进作用更加明显(李光龙和范贤贤,2019)。还有研究指出服务业开放显著促进了企业的创新数量和创新质量,而且制度质量越好的地区其服务业开放带来的企业创新效应越大(李川川等,2021)。服务业的外商投资参股增加了下游制造业的出口额和倾向;并且服务业开放对于管理效率高的企业有更强的加成作用(孙浦阳等,2018)。还有文章对影响路径进行分析,对外直接投资通过产业转型、效率升级、贸易路径优化等方式提高了服务业开放水平(韩沈超,2021)。服务业开放对企业创新具有显著的数量和质量激励效应(邵朝对等,2021)。由于服务知识溢出对复杂创新成本的降低效应更强,因此,服务业开放对具有更强知识溢出吸收能力企业的创新质量促进更大。还有服务业对外开放通过中间品替代效应和成本加成率效应提高了制造业企业出口国内附加值率(张丽等,2021)。

3.在更深层次上提高国内产业分工协作水平,提升国内大循环的效率。服务外包领域出现的“离岸转在岸”(见图3)现象是这方面的典型案例;2006年到2019年,中国在岸外包业务规模从几 乎为零迅速增长到611.8亿美元,占外包总业务额比重也迅速增加到38.7%,这个比例在2015年之后每年平均递增1.4个百分点。

图3:中国离岸和在岸服务外包百分比堆积图

数据来源:中国服务外包发展报告2019、商务部官网

一些服务外包企业本身就同时承接离岸和在岸外包,他们在为地处国外的企业提供离岸服务外包的时候也同时为国内客户服务,这有利于协同国内外服务标准,提升本土服务提供商的服务水平;更重要的是,当全球服务需求发生转向时,原本从事离岸服务外包的企业可以直接转而面向国内市场,这一微观层面看似简单的“离岸转在岸”,却可以对于中国国内服务业和制造业的分工融合、生产性服务业发展升级、制造业竞争力提升都发挥非常重要的作用。没有这种“离岸转在岸”,中国制造所需要的研发、设计、软件等重要的生产性服务很可能还是由企业内部提供,“离岸转在岸”可以促进生产者服务从制造业中分离出来形成独立产业,使整体经济收获分工专业化的收益。从业者在服务国外客户过程中积累的技能和标准,以及处理外包流程过程中的一些经验,也有利于制定与国内发包方的业务入来标准,降低国内产业分工中的交易成本,打破国内循环堵点,促进国内经济循环更加畅通高效。值得一提的是,在未来中国经济增长过程中,分工与专业化细化应当是非常重要的经济增长源泉,应当得到高度重视。中国是全球第一大人口国,历史上从来没有过任何像中国这样的一个人口大国实现经济腾飞,而横向看,全球人口排名前十名的的国家中,只有美国和日本成功的跻身发达国家的行列,其他几个收入水平都较低;作为具有14亿人口的超级人口大国,是否且如何能够突破人均收入水平的瓶颈,是一个重要的值得思考的问题。关于人口规模与经济发展水平的关系,杨小凯(1994)给出了精辟的论证,他认为有的国家人口越多收入水平越低,是因为他们没有形成有效的分工,这种自给自足状态下经济增长单纯依靠经验积累,因此增长率递减;而另外一些国家人口增多带来加速经济增长,是因为进入了分工促进经济增长的正反馈,这种情况下人口增加促进分工,带来增长率递增。但是分工的收益终归是要与交易费用相对抗,两者之间的均衡决定最优的分工水平,当最优的分工水平已经达到之后,经济增速就又开始放缓;依据这一观点,中国未来要继续实现经济增长,并不断迈向当前发达国家人均收入4万美元的水平,除了要进行科技创新之外,不断降低市场交易费用,从而提升最优社会分工水平,应该是一个极为重要的方面。通过对外开放,将国际间的分工引入到国内,使国内产业分工细化,一直是中国改革开放的重要经验(江小涓,2019);当前,如果服务贸易和服务外包可以帮助中国实现分工细化,那么就应该得到大力发展。

三、发挥本地市场效应和产业融合:内循环促进外循环

1.“本地市场效应”推进国内服务出口。研发、设计、品牌服务等生产性服务的应用具备非常明显的规模经济效应,中国国内巨大的市场规模加上独特的需求偏好,有能力支撑和分摊成本,使服务于中国市场的服务提供商形成国际竞争力,产生“本地市场效应”,从而有助于中国设计、中国标准、中国品牌、中国文化元素产生国际影响力;培育对外贸易新优势,也提升中国文化的国际影响力。比如小米手机目前出口到全球九十多个国家和地区,我们的研究表明,小米手机在其他国家和地区的销售模式基本就是他们在中国销售模式的延伸,是他们在服务中国市场过程中摸索出来的(罗立彬等,2021)。近年来中国原创电视节目模式开始在国际上获奖并在一些国家制作本土版;比如芒果TV的原创节目模式《小巨人运动会》已经与越南最大的国有电视机构——越南国家电视台达成合作,并于2021年7月开始越南本土化节目制作;2020年在越南谷歌电视剧搜索趋势前十当中,就有三部来自中国芒果TV的中文剧,特别是《以家人之名》现在仍占据越南电视剧热搜榜。这些都是利用文化服务在国内的影响力打造国际名片并进行海外推广的案例。一些以国内市场为目标市场的国产电影——比如《流浪地球》、《我和我的祖国》、《少年的你》——的海外票房及影响力都达到近年来新高;近期正在上映的国产主旋律电影《长津湖》由于优异的国内票房成绩而引起海外媒体广泛关注;更为典型的则是网络文学领域,大量网络文学作者为规模巨大的国内读者竞相撰写网络小说,产生极具吸引力的网络文学作品,自发对国际读者产生吸引力,形成了中文网络文学内容、模式甚至硬件的“出海”(江小涓等,2021);网络文学的影响力进一步拓展到“下游”产业,比如网络小说改编的网剧和电视剧近年来也在不断提升影响力,《锦绣南歌》获得2021年国际艾美奖“最佳电视连续剧”大奖;《海上牧云记》第一季在意大利国家广播电视公司影视频道Rai 4黄金档播出并得到意大利观众的欢迎。中国的游戏产业也很成功,也正在依托国内巨大市场规模而向国外溢出影响力,这些都说明中国依托国内大市场推动形成国际竞争力的机制已经开始发挥作用,而这在规模经济效应明显的生产性及生活性服务领域非常突出。

2.对货物贸易发挥重要的支撑作用。这在与货物贸易相关的服务贸易领域体现最为突出。货物贸易的迅速增长,本身就是国际运输服务效率提升和成本下降的结果;而近期国际海运价格迅速提升,又充分显现出国际运输服务贸易是货物贸易的“约束条件”。全球范围内按照增加值计算的服务贸易额占国际贸易总额的比重高达49%,但按贸易额占比计算的比重则只有23%,这说明有大量“不可贸易”的服务要素搭载在“可贸易”的货物载体上实现贸易。生产性服务业FDI可以为东道国制造业提供关键投入,甚至扭转制造业的比较优势提高其出口竞争力(Markusen,et.al.,2005);Francois和Woerz(2007)发现对于OECD国家而言,虽然其国际贸易主体仍然是货物贸易,但是其中做出最大贡献的却是服务,因为它们是制造业生产过程中非常重要的投入品;生产性服务业的扩大开放与那些服务和技术密集性较强的制造业部门——比如机械、机动车、化学及电子设备制造业——呈现出非常显著的正相关关系。进口服务关联指数对于OECD国家的高技术制造业产品出口具备高度显著的正向影响(Wolfmayr.Y.,2008)。有研究表明,德国制造业产品的国际竞争力主要是来源于其产品中所蕴含的生产性服务的国际竞争力。中国未来货物贸易竞争力的持续,很大程度上也将依靠国内服务业以及服务贸易效率的提升,带动更多中国服务、中国标准、中国品牌搭载在中国产品上出口,并成为中国产品的核心竞争力。

四、发展服务贸易,推动形成新发展格局

中国已经正式申请加入CPTPP,这表明了中国实施高水平对外开放的决心和态度,而发展国际服务贸易必然是其中的重要组成部分。要以习近平新时代中国特色社会主义建设理论为指导,深入贯彻十四五规划相关措施,以海南自由贸易港建设、服务贸易扩大开放示范区为龙头和试点,对服务贸易扩大开放进行压力测试,先行先试,不断总结经验并扩大适用范围。抓住数字贸易新趋势中呈现出来的新机遇,充分发挥中国独特优势,通过发展数字服务贸易来强大国内服务市场,形成服务出口新优势;用跨境交付适当替代异地消费,调整服务进口结构,最终提高服务贸易国际竞争力。

1.继续发挥中国独一无二的国情优势,全面多层次发展国际服务贸易

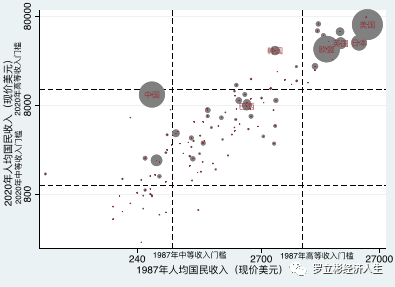

中国目前具备“人均中等,总量巨大”的独特国情优势,是全球唯一一个在中等收入阶段就具备超大规模总量的经济体(见图4);与发达国家相比,中国有较低的人均收入水平,这说明中国有发达国家所有具备经济增长潜力;与发展中国家相比,中国又有超大的经济规模所形成的“引力”;在高水平对外开放战略的背景之下,中国是唯一一个通过开放来发挥全球优势资源的“引力场”作用,吸引全球优势资源进入来开拓巨大的经济增长潜力。“人均中等,总量巨大”的必要条件是人口规模大,由于中国人口全球第一,所以是唯一具备这种国情特征的经济体。

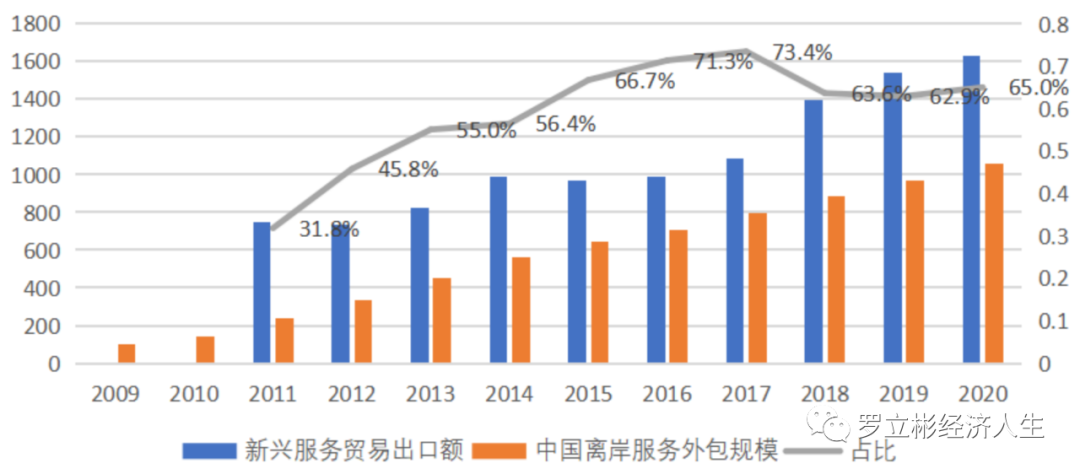

在发展服务贸易方面,“人均中等,总量巨大”意味着中国可以同时发挥“比较优势”和“本地市场优势”两大优势,应该说中国是全球范围内唯一一个可以同时发挥这两大重要优势的经济体。“人均收入中等水平”,说明我国能在服务全球化和全球服务外包浪潮中承担一些具备比较优势的环节,促进服务出口。事实上,近年来,离岸服务外包占新兴服务出口的比重一直在60%以上(见图5)。今后应继续挖掘服务贸易比较优势,承接国际服务外包。这对于解决较高层级就业、促进国内服务业发展升级、制造业优势升级都有潜在重要作用,是发展国际服务贸易出口的重要方式,更是利用服务业全球分工细化带动国内分工细化与产业发展,挖掘中国经济增长潜力的重要途径,从这个意义上讲,密切关注全球范围内技术变革以及由此引发的服务业分工细化,并从中挖掘中国可能具备的比较优势,是一件应该得到长期坚持的事情。我国社会消费品零售总额为全球第二。巨大的国内市场支撑我国在一些规模经济效应明显的生产性服务领域具有“本地市场效应”,国内服务提供商在服务过程中有可能培育出国际竞争力。从这个角度看,中国经济持续健康发展,国内市场规模持续扩大,也是推动我国“本地市场效应”优势充分发挥作用的重要基础。

图4 1987年和2020年世界各国人均国民收入

数据来源:世界银行数据库

图5:中国离岸服务外包与新兴服务贸易出口比

数据来源:商务部官网

2.抓住网络与数字经济发展机遇,发挥中国在数字经济领域的突出优势,发展数字服务贸易

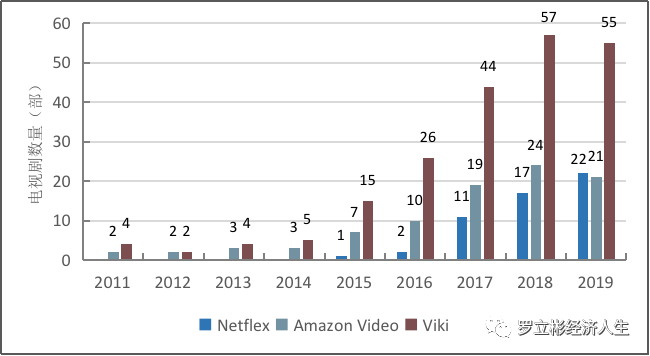

产业数字化和数字经济的发展是近些年来中国乃至全球经济发展的重要影响变量;网络与数字经济时代服务可贸易性大大提升(江小涓和罗立彬,2019);生产要素在网络空间集聚、组合并从事生产活动的方式正在发生完全不同于地理空间,更多原本只能通过自然人移动、异地消费等地理空间位移和集聚才可能完成的服务贸易开始可以在网络空间以跨境交易的方式进行;这使得网络空间的服务活动不仅仅是替代了原有一些以地理空集聚为基础的服务活动,更可能成为服务经济的巨大增量;增量市场本身对于国际竞争力暂时落后的“后发国家”就是巨大的机遇,而网络空间的市场增量则是更为突出的机遇,因为网络空间存在天然的规模经济、范围经济和长尾效应,特别有利于原本“小众”产品国际影响力的提升;现在在中国视听类节目国际传播过程中,网络与数字平台已经成为重要渠道,近年来,国际主流流媒体纷纷开始上线中国国产电视剧,据不完全统计,2019年网飞平台上线中国电视剧22部,亚马逊视频(Amazon Video)上线21部,viki.com上线中国55部,速度增长很快(江小涓等,2021);短视频平台也在发挥非常重要的作用(朱新梅,2022)。由于在网络与数字经济领域中国与国外的发展起点差距小,加上中国具备人口规模和市场规模巨大、政策支持突出的特征,使得中国的数字技术应用方面具备非常大的优势,数字经济应用模式迭代迅速,新模式不断突出并相互激烈竞争,形成了繁荣的数字技术应用图景,也成为在数字技术应用——尤其是消费者业务应用——方面全球领先的经济体。中国数字经济的发展已经极大的促进了中国国内的产业分工,使得人们现在几乎可以“足不出户”就解决生活各种所需。据统计,从2011年至2020年,全球数字服务贸易规模从2.14万亿美元增长到了 3.17万亿美元,在服务贸易中的份额从47.89%上 升到了 63.55%。2020 年,全球服务贸易受疫情影 响,同比下降19.96%,数字服务贸易受影响较小,同比只下降了1.78%,全球数字服务贸易占服务贸易 的比重比2019年骤增11.76个百分点,是2011年以来比重上升最快的一年;同期,中国数字服务贸易总额由 1648.38亿美元增长到了2947.60亿美元,在服务贸易中的比重从 36.72%上升至44.55%(江小涓和靳景,2022)。

图6:国际主要流媒体平台上中国电视剧数量

数据来源:江小涓等(2021),第8章

3.持续推进服务业高水平对外开放。这不仅可以吸引全球优势要素进入中国,有利发挥优势促进国内国际双循环相互促进,也有助于缓解近年来我国的服务贸易逆差。

有大量学者研究认为中国近年来服务贸易逆差的出现是中国服务贸易发展过程中的一个需要重视的问题,其实近年来中国服务贸易逆差扩大很大一部分是来源自于旅行服务,而这恰恰是中国经济近年来高速增长,人民生活水平提升以至于出境游需求得到释放的一种体现(罗立彬和郭芮,2019)。若想缓解这种逆差,除了需要提升国内旅游市场吸引力大力发展入境游之外,还有一个办法是推进服务业高水平对外开放,尤其是在留学、医疗领域商业存在的市场准入,因为我国旅行服务贸易进口中有相当大的部分是留学和就医,比如2017年中国旅行服务进口2547.9亿美元,其中分别包含留学和就医进口663.5亿美元和22.3亿美元,两者相加占26.92%。如果可以进一步扩大教育和医疗方面的国际合作,使得更多人可以通过不出境就可以享受到全球优质的教育和医疗服务,就有可能缓解这部分逆差,同时也可以为国内消费者提供更多选择。

4.提高国际运输服务贸易效率,推进全球供应链恢复正常运转。

新冠疫情开始以来,全球航运价格持续位于高位,对全球供应链的正常运转带来很大困难。这一方面说明各国对于货物贸易依赖度很高,以至于贸易的运输成本持续高位也无法阻挡人们对进口产品的需求;另一方面说明全球货物贸易对于运输服务贸易的依赖度很高,以至于航运价格持续上涨,依然无法有效找到替代方案。这种情况之下,虽然中国的运输服务贸易增长非常迅速,但是其中有相当大部分是由于价格上涨所带来的“名义增长”,而并不是运输能力和运量提升所带来的“真实增长”;虽然短期内对于削减服务贸易逆差发挥了重要作用,但是长远看不利于全球贸易的健康发展,也不利于“国内大循环,国内国际双循环相互促进”新发展格局的形成。中国是全球第一大贸易国,政府应该在畅通信息、加强协调等方面提供协助,帮助出口企业随时根据海运价格变化情况调整运输线路,降低运输总成本。

参考文献

1.张丽,廖赛男,刘玉海.服务业对外开放与中国制造业全球价值链升级[J].国际贸易问题,2021,No.460(04):127-142.DOI:10.13510/j.cnki.jit.2021.04.009.

2.杨小凯著,《当代经济学与中国经济》,中国社会科学出版社,1997年8月,第89-90页。

3.王晗,何枭吟.服务业开放与地区绿色全要素生产率提升——基于中国省际面板数据的实证分析[J].华东经济管理,2021,v.35;No.299(11):1-11.DOI:10.19629/j.cnki.34-1014/f.210629008.

4.孙浦阳,侯欣裕,盛斌.服务业开放、管理效率与企业出口[J].经济研究,2018,53(07):136-151.

5.邵朝对,苏丹妮,王晨.服务业开放、外资管制与企业创新:理论和中国经验[J].经济学(季刊),2021,v.21;No.83(04):1411-1432.DOI:10.13821/j.cnki.ceq.2021.04.14.

6.邵朝对,苏丹妮,王晨.服务业开放、外资管制与企业创新:理论和中国经验[J].经济学(季刊),2021,v.21;No.83(04):1411-1432.DOI:10.13821/j.cnki.ceq.2021.04.14.

7.罗立彬著,《全球化背景下中国对外文化贸易发展战略:以影视产业为例》,经济管理出版社,2019年8月

8.李宏兵,文磊,赵春明.外资进入改善了我国服务业就业结构吗——基于微观企业数据的实证研究[J].国际贸易问题,2016,No.406(10):131-142.DOI:10.13510/j.cnki.jit.2016.10.012.

9.李光龙,范贤贤.贸易开放、外商直接投资与绿色全要素生产率[J].南京审计大学学报,2019,16(04):103-111.

10.李川川,李磊,唐浩丹.服务业开放、制度质量与企业创新[J].云南财经大学学报,2021,v.37;No.234(10):69-83.DOI:10.16537/j.cnki.jynufe.000736.

11.来有为,陈红娜.以扩大开放提高我国服务业发展质量和国际竞争力[J].管理世界,2017(05):17-27.DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2017.05.003.

12.江小涓等著,《数字时代的文化创新与全球传播——提升中华文化全球影响力研究》,北京联合大学出版社,2021年

13.江小涓,罗立彬.网络时代的服务全球化——新引擎、加速度和大国竞争力[J].中国社会科学,2019(02):68-91+205-206.

14.江小涓,靳景.中国数字经济发展的回顾与展望[J/OL].中共中央党校(国家行政学院)学报:1-9[2022-01-21].DOI:10.14119/j.cnki.zgxb.20211204.001.

15.江小涓,《加快服务业发展的政策思路》,《经济研究参考》,2004年第15期。

16.韩沈超.对外直接投资对服务业开放度影响的实证研究[J].投资研究,2021,v.40;No.451(09):67-84.

17.付鑫,张威,李俊,邵宇佳.中国服务开放对服务企业效率的影响效应研究——基于服务贸易创新发展试点的双重差分检验[J].华东经济管理,2021,v.35;No.299(11):12-24.DOI:10.19629/j.cnki.34-1014/f.210601007.

18.参见朱新梅,短视频成为中国视听节目国际传播重要载体,国家广电智库公众号文章,https://mp.weixin.qq.com/s/uct7jb5BHlDrrGn0d1rECg,2022年1月19日

19.参见“意大利网友变身《海上牧云记》催更团”,中美联合展台微信公众号,https://mp.weixin.qq.com/s/5Y6sTxVeJ4q0BnZDWkI2kA

20.Grosse, Robert, “International Technology Transfer in Services”, Journal of International Business Studies, Vol. 27, No. 4 (4th Qtr., 1996), pp. 781-800.; Cowan , Robin., Soete, Luc. And Tchervonnaya, Oxana, “Knowledge Transfer and the Service Sector in the Context of the New Economy”, MERI-Infonomices Research Memorandum Series, June, 2001.

21.Fernandes, Ana M., Paunov, C., “Service FDI and Manufacturing Productivity Growth: There is a Link”. Working Paper, World Bank, April, 2008;

22.Blind, Knut and Jungmittag, Andre, “Foreign Direct Investment, Imports and Innovations in the Service Industry”, Review of Industrial Organization, 25: 205-207,2004.

Promoting theConstruction of the New Development Paradigm by International Trade in Services: Mechanism and Countermeasures

Abstract:

"Transnational flow of productive factors" is an integral part of service trade. Therefore, service trade can be an important way of attracting high-quality productive factors from around the world and help realize "external circulation promoting internal circulation"; Service trade can promote the efficiency of domestic service industries and the development level of manufacturing industry, improve the division of domestic industries at a deeper level, break “blocking points” and enhance the efficiency of domestic circulation; Service trade can also support the development of trade in goods through "local market effect", so as to become a way of “promoting external circulation with internal circulation”; In the future, China should continually rely more on the unique national characteristics of "middle income per capita, and huge total economic size", making use of both "comparative advantage" and "local market advantage", seizing the development opportunities of network and digital economy, promoting the high-level opening of service industry, and better promote the construction of the new development paradigm through the development of international trade in services.

Key words:

International Trade in services, Dual circulation, New development paradigm

(来源:晋阳学刊,2023,(01):91-101+145.)

财经号所发布文章之版权属作者本人或相关权利人所有,文章仅为作者观点,不代表《财经》立场。