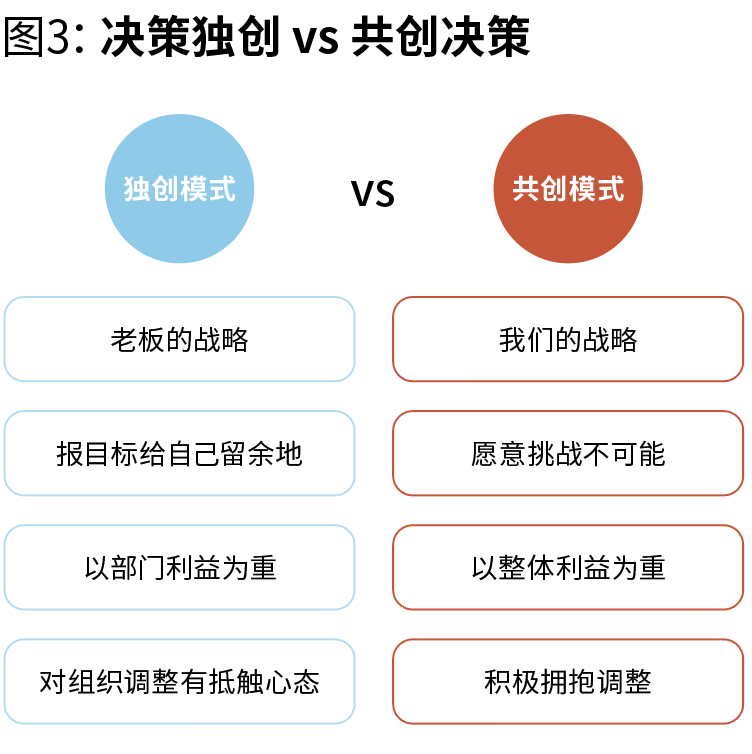

战略决策的本质,是及早识别决定企业生死存亡的重大问题,并做出相应的策略选择。在很多“一言堂”的公司,战略决策以“独创”的模式进行。战略决策就是老板的事情,老板独立收集信息,思考战略议题,想清楚后拆解成具体的任务,交由核心高管执行。然而,有一些企业已经开始转向以“共创”的模式进行战略决策。究其原因,一来,CEO个人面对复杂外部环境独自做决策难度越来越大了;二来,战略到执行越来越多是一个边试边调整的状态,而非以往规划三年、简单执行就可以。共创是一个群体决策的过程,通过事实判断和价值判断,最大程度运用集体智慧对抗有限理性,以便在复杂现实中形成探索的合力。

然而共创并不必然意味着高质量的战略决策。如果没有很好的设计,以共创为名的会议可能会产生很多肤浅、碎片化的观点,花费了核心高管团队一两天的时间,却无法收敛成真正高质量的战略决策。我们团队在“核心班子如何通过共创做好战略决策”这个问题上,有十多年的思考和实践。2012年开始,随着阿里巴巴的业务复杂度提升和内部多元化之后,对战略共创的需求快速上升。道一(本文作者之一)作为阿里巴巴集团组织发展部/战略部负责人,以内部顾问身份持续帮助阿里云、菜鸟、淘宝等阿里各事业部,以共创的方式推动战略生成到执行。2016年开始,我们持续服务于湖畔创研中心的学员企业,通过推动核心班子如何做出高质量决策,支持他们形成更好的战略。

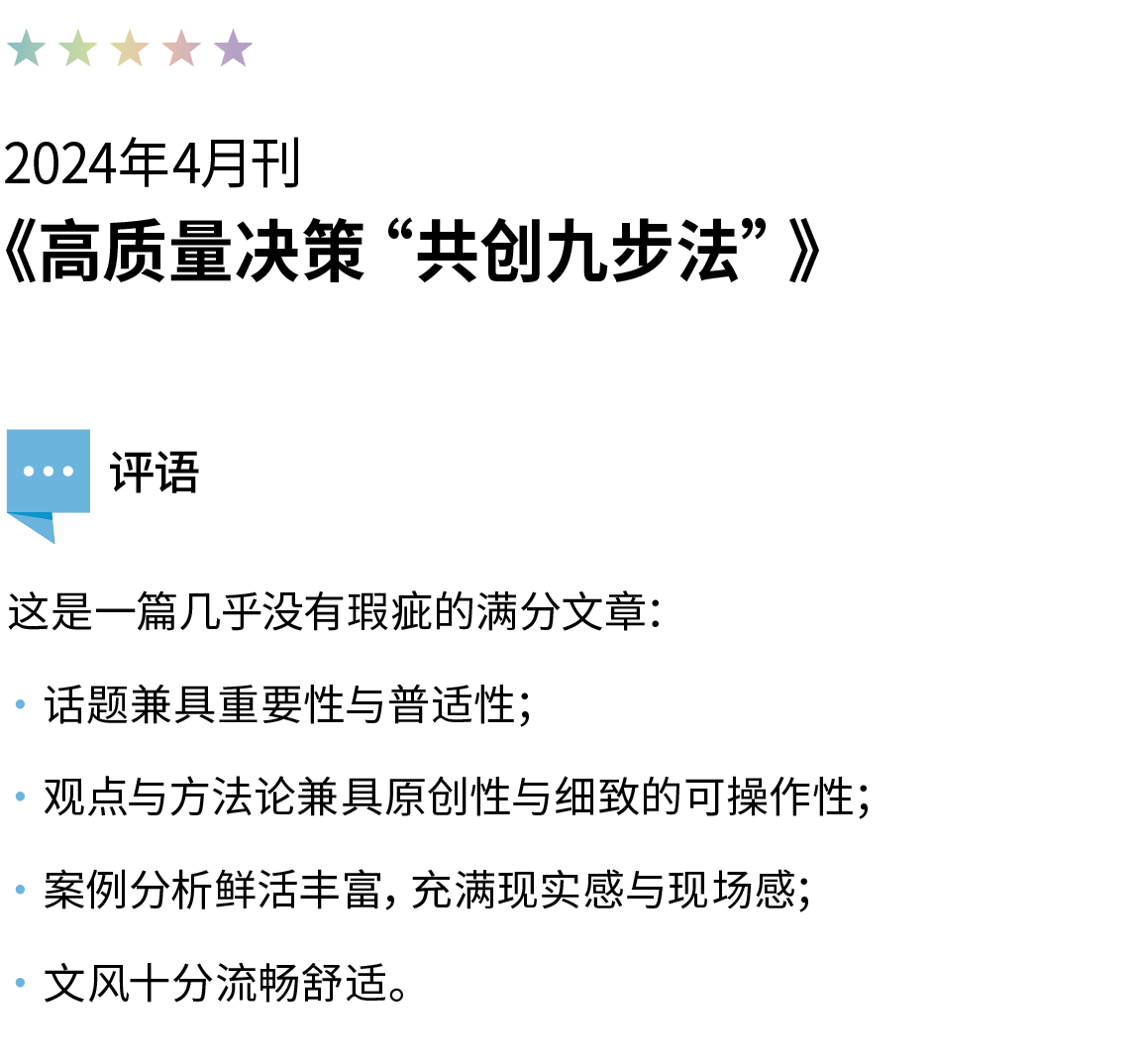

基于上述经验,回归赫伯特·西蒙的经典决策理论,我们形成了扎根实践的战略共创九步法,会前、会中、会后,各三步。本文将带你逐一走完并深度理解这九步。(见图1)

会前三步:定义真问题

什么时候值得核心高管坐下来认真讨论一些关键问题,是高质量决策能发生的原点。我们一般会在以下情形陪伴核心高管团队启动共创:

第一,CEO拍板了,但执行不下去。由于CEO和高管的站位、信息、认知等方面的差距,当CEO做出一个关键决策时,很可能会出现高管们不理解CEO背后的决策逻辑,只是被动机械执行,最后出现偏差的情况。CEO常常会把这种情况归结于“执行力不足”。而从核心高管的角度,并不理解CEO为什么要做这样的决策,会把问题归结于“战略不清晰”。本质上,这是因为各自的站位、信息、认知的不同,导致大家看到的问题不同。

第二,CEO很难拍板,单凭自己的力量难以做决策。

这是由于当下很多企业面临的不确定性越来越高,议题越来越趋于复杂,但又需要在一定时间之内做一些战略行动。还有一些重要而不太紧急的战略问题,高管团队有长期的讨论,但一直无法形成共识,CEO陷入两难选择,迟迟没有做出决定。

以上两种情形本质上都是因为核心高管团队缺乏有效的方法定义出真正的问题。如何帮助CEO和核心高管共同定义真问题?我们总结了以下三步:

[ 第一步:确定对的人选 ]

找哪些人一起讨论是容易忽略但又极其重要的起步,因为问题无法得到好的定义,往往首先是卡在了人选上。因此,在启动战略讨论会之前,我们首先和CEO进行沟通,听听CEO对于问题方向的初步思考,以及讨论哪些人一起参与共创能带来关键方向上的突破,并和这些关键的人深度交流。

我们曾经深度陪伴一家企业的战略讨论,过程中各种坎坷,直到半年后调整了两位核心高管,发现讨论过程顺畅了很多。其中一位是技术负责人,有强大的思维惯性,一讨论关于未来的问题就容易进入自我辩护状态。而调整后的技术负责人对新的方向有深度的相信和尝试经验,自然就容易一拍即合,愿意去战略试错。

我们发现蛮多创业高管团队都是内生的子弟兵,好处是和CEO磨合得非常好,忠诚度高,不好的是思维方式和一号位趋同,有些核心专业能力缺失,容易进入原有惯性。当他们碰到新的战略议题就会容易遇到挑战。适当引入几个成熟经验的高管之后,团队思考问题的方式就会有更大的差异性,差异性会带来更大的可能性。所以多样性对于一个核心高管团队作出高质量决策也至关重要。

当战略决策陷入困顿,引入有外部视角的人往往是个好方法。让决策者真正从外部看自己,从客户看自己,从行业看自己。而我们作为共创讨论主持人的角色也往往是外部视角,核心价值在于帮助团队从全局看,将内部一些视而不见的话题和模式显性化。

我们总结了以下清单帮助核心高管团队确定对的人选:

• 小团队:参与战略共创的人数不宜过多,所谓多一个人或多一句话,往往共创的复杂度就会指数级上升。

• 共同的核心底层假设:确保大家有共同的决策基础,包括愿景和方向的认可、大原则的对齐。

• 多样性:多元视角确保内外部的关键声音能被听到,不至于陷入固有思维的惯性和局限。

• 执行者:共创的结果需要有人去落实,关键责任人需要参与共创的过程,提升执行的意愿。

• 外部视角:确保客户、供应商、生态伙伴等利益相关者的视角能够被整合到关键决策中。

[ 第二步:定义关键问题 ]

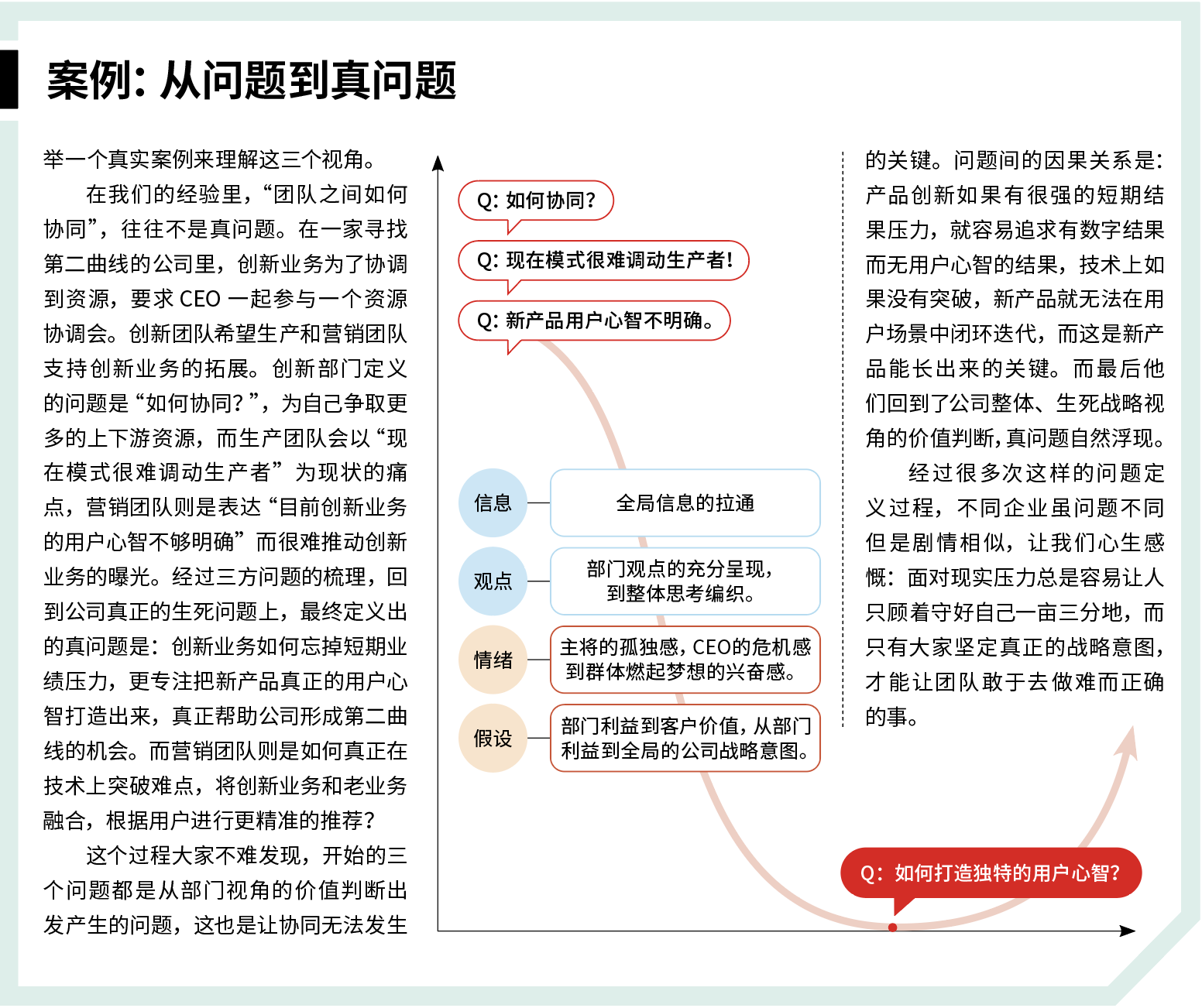

要能够定义出关键问题,首先需要获得CEO以及高管团队成员的信任,与他们进行深入的一对一交流。聊下来往往会得出长长的一个问题列表。我们接下来工作的重点是“从各自的问题到共同的提问”,用共同的提问来萃取概括,或者说找到真正的问题。为什么叫“提问”?因为好的提问代表大家有共同的意愿和动力去探寻答案,是行动导向的。

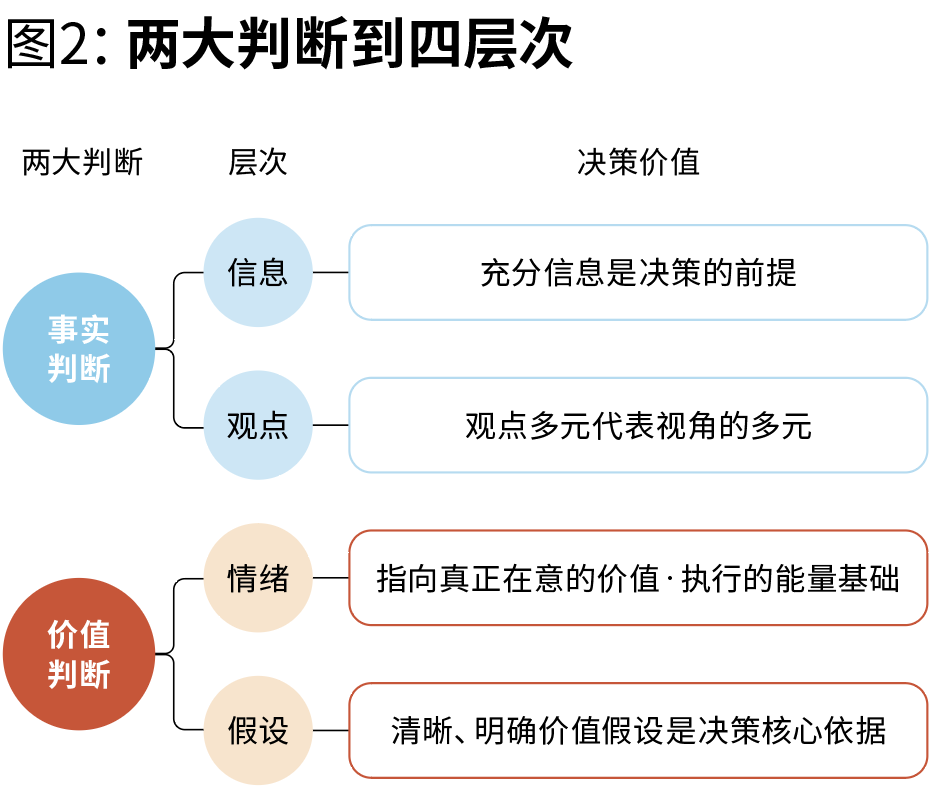

定义出真问题是共创过程中最有挑战的任务,而且这是一个非线性的过程。我们在实践中提炼了三个视角,帮助我们不断去切换视角逼近真问题:

• 视角一:通过事实判断和价值判断来更深入解构单个问题。

• 视角二:梳理问题之间的因果关系,总结框架,对要讨论什么问题进行选择。

• 视角三:用生死视角来聚焦问题的优先级。

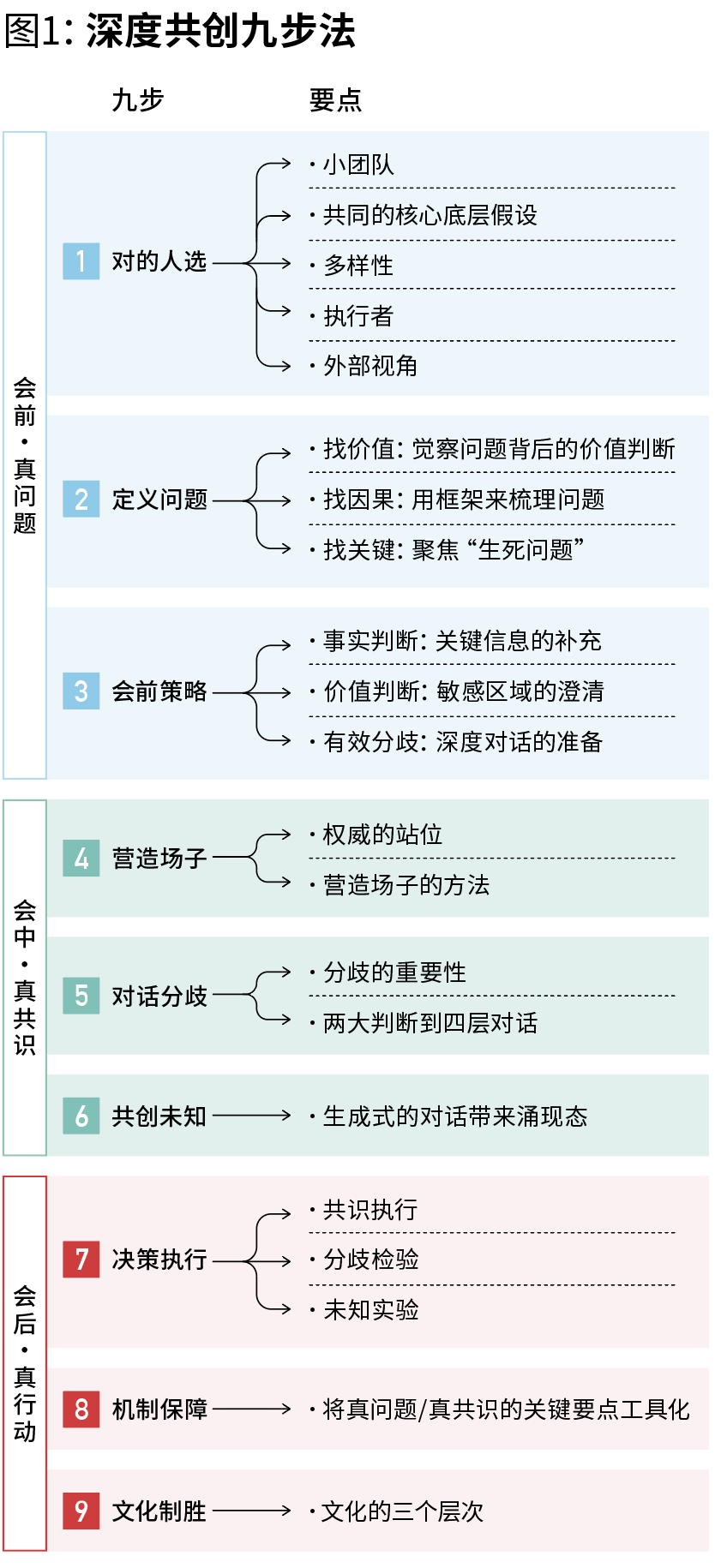

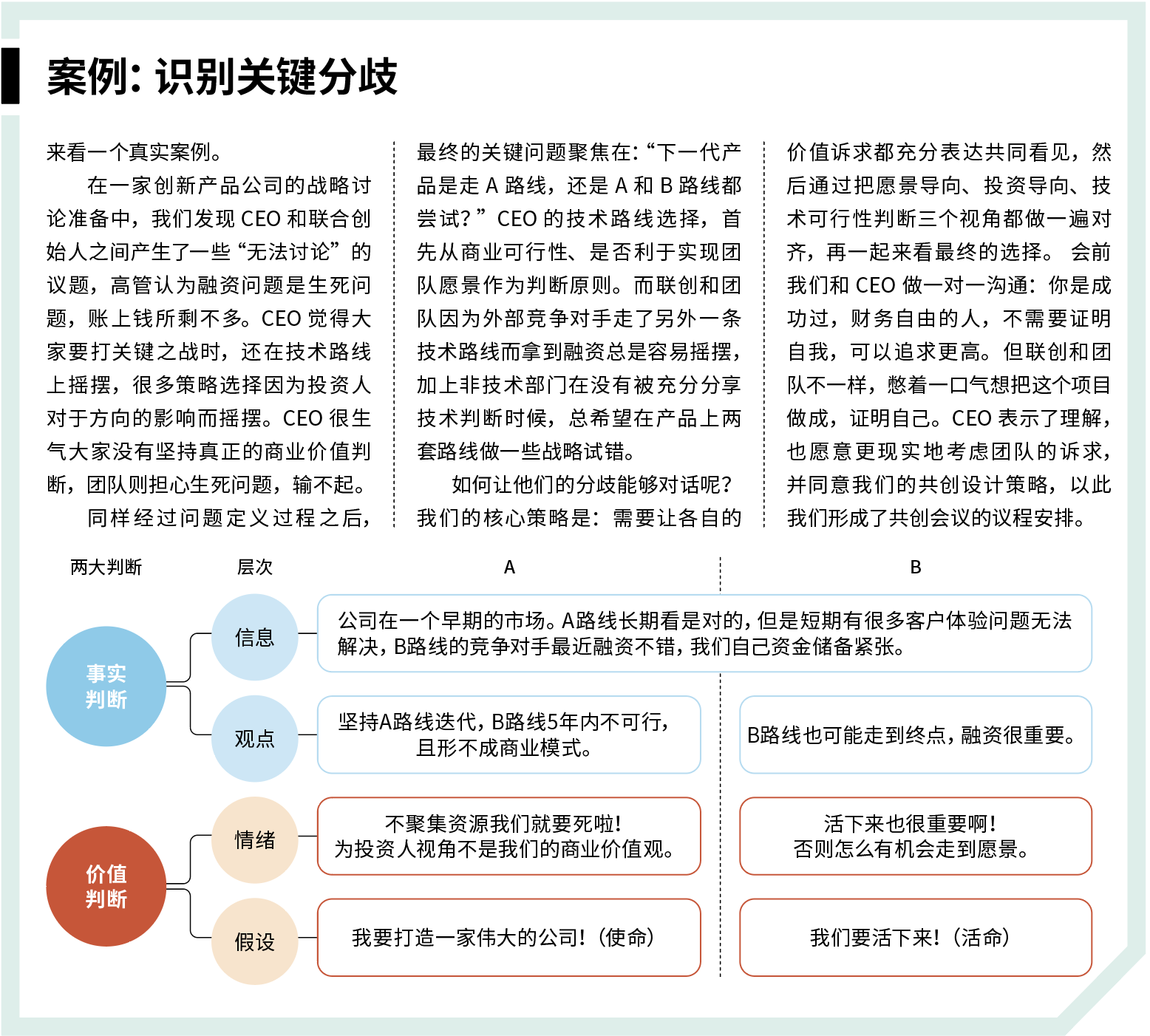

第一视角:我们的实践经验是将两种判断转化成四层载体,大家对于一个问题的信息或观点往往对应的是事实判断,而讨论到激烈的时候往往会引发情绪,而情绪背后往往有这个人的信念或假设,而这两层对应的就是价值判断。(见图2)

我们在看每个问题时都会从两大判断四个层次的角度看。事实判断部分会关注:这个问题的信息是否充分?彼此之间是否有信息差?对一个问题大家是否有不同的观点,他背后的信息依据是什么?而价值判断部分会关注:他对这个问题的情绪反应如何?焦虑、无所谓、愤怒等,往往情绪越强说明对他而言越重要。情绪背后真正在意的价值是什么?不同的价值指向会很大程度上决定问题的重要性。

第二视角:看着所有人的问题,站在全局视角思考这些问题之间的关系,通过价值要素和事实要素,看他们之间的因果关系是如何的,这时候慢慢会浮现出关键点,帮助我们去选择和重新定义问题。基于问题之间的因果关系,自然会浮现出框架。框架的好处在于让大家从各自的问题看到和彼此问题的关系,形成集体的思考,以便于每个人把各自的智慧都能贡献进来,这是共创很重要的基础。并且这将是变成后续共创议程(先讨论什么问题,再讨论什么问题)很重要的依据。

第三视角:用生死视角来看这一堆问题。“生”指向企业的使命愿景,聚焦于核心的终极的目标,是长期的价值牵引。如果缺乏长期目标和价值牵引,就会机械地要求百分之多少的增长,但到底是为了什么却很难说清楚。很多CEO在聊起如何确定年度目标时很痛苦,他们和高管经常讨论明年目标为什么是5个亿而不是10个亿,互相很难说服。通过聚焦更长期的目标,分解到10年或5年,再谈3年或1年的目标设定才有意义,问题的设定才有能量。

“死”指的是现实情境下会让我们公司倒闭的核心挑战是什么?什么是整个企业不得不去面对的?很多公司经常忙于解决各种症状问题,而对于会致“死”的根本问题却没有死磕,甚至是以饮鸩止渴的方式陷入通往死亡的恶性循环。

基于以上三个视角,我们聚焦出3-5个核心问题。这也会成为接下来设计决策策略的起点。(参见边栏“案例:从问题到真问题”)

[ 第三步:设计策略 ]

基于以上第二步骤,会产出大家都觉得重要的3-5个关键问题。问题的描述也更精准更聚焦,更逼近真问题。为什么说是逼近,因为在我们的经验里,定义问题会贯穿决策到执行的整个过程,这是个持续迭代逐渐深入的过程。第三步则是需要开始针对聚焦出来的真问题做决策讨论的准备。我们需要认真设计如何决策的过程与需要做的准备。

核心高管团队之所以无法针对关键问题展开高效的决策,我们总结有三个根本原因:一是缺关键细节信息,二是价值判断未对齐,三是因分歧无法展开有效对话。

关键信息(事实判断)缺失:关键在于去除噪音、增加关键信息。

去噪的关键是关键信息与核心观点的高效呈现。开会一定要避免一大堆汇报式的输入,这会导致开会的时候大家听完PPT时间已经过半了。更为重要的是团队是否意识到关键信息的缺失,这往往是无法展开高质量战略讨论的核心障碍。我们往往会因为自己的惯性、假设就屏蔽掉一些关键信息,生活在自己建构的信息茧房中。

我们碰到过一个案例:两位合伙人对于公司的竞争态势有很大的分歧,一位觉得应该直面竞争,另一位觉得应该差异化竞争。我们发现他们对很多真实现状的认知都有蛮大分歧,所以建议组织核心高管集体到竞争最激烈的地区做客户拦访、做客户的焦点访谈,“没有调研就没有发言权”,关键信息没有到位之前,开会就等于浪费时间。

价值判断未对齐:关键在于澄清底层假设,感受底层利益关系,为处理复杂敏感话题作准备。

底层的价值判断往往是“房间里的大象”,是组织里人人都能感知到但又不敢触碰的敏感话题,大家都避而不谈绕着走。如何让这些敏感的假设,从模糊到清晰,从不可谈到可谈,就是我们需要会前做策略准备的关键。

识别关键分歧,做好深度对话的策略。

如果说能否定义出真问题,决定一个好的共创起点,那么聚焦分歧点,就是能否展开共创的成败点。高质量分歧是非常有价值的,如果团队内能有不同的观点而且逻辑都很自洽,有着不同的假设且都很有感染力,说明高管团队对当下外部环境感知和战略机会都是多元的,这往往是共创能产生突破性效果的信号,但反过来说,共创失败率也变得很高,这就非常考验共创策略的设计了。(参见边栏“案例:识别关键分歧”)

会中三步:形成真共识

[ 第四步:营造场子 ]

经过前三步,我们对会前准备有个七七八八,基于此也生成了会议目标、初步议程、分组策略等等,第四步就到了启动决策会的阶段,营造一个让大家能进行高质量决策的环境。

关于场子,大家应该有这种经验,晚上喝点红酒(注意不是白酒),大家能更好地敞开心扉聊点真实的想法。场子的营造为何重要,它本质上是作出决策的心理环境,喝酒就让大家有一种更亲近更真实的感觉。场子跟如何调动大家的创造力有关。我们的经验里,人的智慧有四种:理性——逻辑推理,探究事物的因果;直觉——指向人的本能、有热情的反应;体感——很多人对很多领域很难讲出道理,但是有手感有身体的反应;情感——情绪高低的状态,很多时候老板用道理说服了大家,但是执行无力就在于大家内心并不认同,无法在情绪层面调动大家的状态。一般决策会议状态往往我们只调动了理性,相互用理性说服。而更愿意面对真实的问题,更有创造力的共创,需要让大家在一种开放、真实、当下的状态下调动群体的四种智慧。

场子的状态和CEO或者说团队里的权威风格息息相关。在决策中,权威是一个很重要的概念:我们可以把“权威”定义为指导他人行动的决策制定权力。权威是重要的,但风险是如何用好权威。很多决策无法做好,关键是权威的固化,无法让决策讨论高质量的展开。在我们看来权威应该更有弹性,而非等于职位权力。在共创过程中作为决策的权威如何用好自己的权威,让决策中的权威能浮现出来,是做好决策的关键。很多CEO觉得在我们引导的场子里开会比在自己公司里开会效果好,和我们设定的一条讨论规则有关——CEO最后说话。这让很多高管把在工作场里的未尽之言斗胆说出来。

[ 第五步:对话分歧 ]

我们观察到,对于蛮多CEO而言,掌控好有矛盾的战略议题是有挑战的,有时为了避免心烦就直接拍板了,有时候想让大家吵起来又很难收场。乔布斯用“磨石头”来形容这个过程,核心就是从矛盾的A和B两个观点,如何磨出更好的C观点。我们会用四层来观察大家“磨石头”的品质,分别是:

1. 信息拼图是否充分,这是决策的前提。

2. 多元观点能否充分碰撞,这是提升团队集体认知品质的关键。

3. 是否允许情绪的表达,这是让内在价值判断浮现的必经过程。

4. 是否能够清晰表达内在的价值假设,这是形成真共识的关键。

在实践中,我们通常通过设计流程、营造场子鼓励关键冲突的浮现,转化成有张力又有创造力的对话,使得议题能够深入讨论。真共识的发生需要穿越两种冲突,一种是认知冲突,就是大家对于现状信息的拉齐和对现状观点的碰撞,这部分是可以理性讨论的,毕竟有客观的数据可以比较,有逻辑和因果可以推理。难的是价值冲突,也就是应该是怎么样(底层假设)的冲突,而这部分冲突要发生是更加困难的。往往会发生强烈的情绪反应,很容易导致道不同而不相与谋的分崩离析。

分享一些片段给大家感受一下。两个高管在观点上争论得不可开交时,到后面就会进入各自说各自观点的状态,我们经常会问一句:“两位觉得你们的共识有哪些,核心分歧是什么?”这个问题会让他们从纯粹各自观点的表达,意识到自己是否在听对方的观点,从而站在一个第三方视角来梳理共识和分歧,让认知冲突能得到推进。

克里斯·阿吉瑞斯(Chris Agyris)曾在《哈佛商业评论》1991年5-6月刊发表《教聪明人学会学习》(Teaching Smart People How to Learn)一文。文中指出,专业人员通常坚持自己的假说、推理和结论,并避免对其进行真正独立、客观的测试,形成了一个不断自我强化的闭环(closed loop),以避免尴尬或威胁。如果共创参与者不能打开闭环,底层假设不发生迭代,真共识就难以发生。(参见边栏“案例:如何对话分歧”)

[ 第六步:共创未知 ]

在设计决策议程时,我们往往会从局部问题到整体问题,从表面问题到深层问题,从现状问题到未知的判断,难度逐渐增加。一来是问题之间有因果关系层层深入,二来通过互动过程,团队成员之间话匣子打开,逐渐进入开放、真实、当下的状态,会呈现一种生成式的、涌现式的共创状态,能够深入去共创未知度更高的问题,这是一种非常有创造力的状态。

我们的体会是,一群人能通过极少的关键事实,形成共同相信的愿景,这既帮助CEO更好地表达出了模糊的相信,又通过团队的力量将它描述的更加形象和具体。通过这个过程大家有一种对“我们是谁”的意义建构和集体确信。而这种共同的愿景会牵引这个团队做出很多困难但是正确的决策,并激发他们会后去做很多关键战役而不退缩。

共创未知是战略共创过程中最有价值的环节,也是最难以突破的。经历这个过程之后,团队会真正感受到共创能够给团队带来的深层次的一些改变,包括但不限于:

• 全新的愿景或身份认同,团队更加明确和坚定我们是谁,以及我们想要成为谁。

• 价值判断或底层假设的刷新,先前模模糊糊的东西变得更加清晰了,对于为什么选A而非选B更加笃定了。

• 群体认知模式和惯性的突破,关键分歧带来共同看见,群体的认知得到了重塑和拓展,大家能够更为真实地面对真相。

会后三步:激发真行动

很多时候我们会碰到的情况是,开会很热闹,但是后续就没有后续了,有些关键决议无法真正落地。我们的经验里如果是真问题和真共识两部分做得够深入,会形成以下状态的转变,究其原因是共创的过程让每位参与者都成为决策的主人,深刻体会决策背后为什么的价值判断,能充分激发他们的心力、脑力和体力。(见图3)

这也是阿里巴巴为什么用“一颗心,一张图,一场仗”来总结战略打法背后的内涵。

[ 第七步:决策执行 ]

在经历了两天的共创会后,一家企业就发展路线选择在二十多人的核心团队达成了共识,对相关的业务理念、组织理念和人才理念也初步形成共识。这条发展路线在行业里并无先例,但基于团队共同的内在相信,过往的经验和教训和对行业未来方向的判断,团队最终共同选择了这条路线。共创会仅仅是个开始,而非结束。在共识牵引下,研发、营销、人力资源等各个部门都行动起来,自发、主动采取了一系列行动推进这条路线的落地。CEO、研发负责人、营销负责人、人力资源负责人组成的小团队进行了多次对话,解开了长期以来纠结的营销和研发部门关系的问题。

真行动指向如何让决策有力地落实到行动中。我们建议对会上产生的共识要坚决执行,分歧要实际检验,而未知则需要战略试错和探索。而且真共识带来的是大家对why的深度认同,所以,在how上会更有创造力。

决策过程告一段落,接下来是通过执行来迭代决策。第七步是会议上的决策到执行,我们把它分为了三种真行动:

• 共识执行:指向共识的结果,效率是关键。

• 分歧检验:指向认知的刷新,可能性的验证,需要各自有明确的行动,并约定节点复盘做判断。

• 未知实验:指向机会的探寻,需要有专题的研究、小团队的试错。

以上七步基本专注在核心高管决策到执行的过程,但是真正到执行拿到结果,最重要的是一线员工是否能将决策执行到位。在执行的过程中,组织对个体决策的支持有两个层面:机制和文化。机制的作用,是把常态化的决策固化下来,释放个体的认知负荷,提升决策效率,没必要每次都重新确立工作方法。另一方面,通过提炼和总结共同的文化理念,向组织成员充分传递决策背景,组织成员在决策时能够基于共同的假设独立制定决策,而不必事事向高层请示,加快了决策效率。机制和文化也是相互印证、咬合的关系。

[ 第八步:机制保障 ]

我们梳理了几个以共创为核心理念的机制保障的思考:

1)如何将常态化的决策固化下来,优秀的组织都很善于此,举些例子:

阿里巴巴将三个关键的会议做成了组织产品,形成方法论在内部推广复制,确保决策品质,他们分别是战略共创会,目标通晒会,复盘会。亚马逊将客户至上的核心领导力原则,以“逆向工作法”作为核心机制沉淀,要求每个项目都用PR/FAQ稿的格式来表达。在阿里巴巴的战略共创和亚马逊的逆向工作法中,有一组几乎同样的问题:“客户是谁?”“你解决客户什么问题?”“为什么是你?”

细细品味这些机制的核心,都是将关键的真问题/互动的关键过程做了结构化的沉淀和梳理,并确保所有人都能以此作更高效的决策和执行。

2)如何将决策权设计到事实要素最充分的地方,即“让听得见炮火的人做决策”,本质上是让决策最快/最有效地在基础层级做到,而非一层层汇报做决策。丰田的按灯机制、华为的铁三角都是典型的案例。

[ 第九步:文化制胜 ]

在湖畔创业研究中心陪伴30多家企业探讨企业文化的建设,我们的感受是:“文化要么在墙上,要么在决策中”。我们对文化的定义是:指引组织成员作出共同行为的价值判断的依据。为了让决策能在组织各个层级都能做出高质量决策,就需要核心管理者们有意识地梳理沉淀价值判断要素,我们的经验中有以下三层:

• 如何定义问题和目标:使命本质上是回答,你的组织在解决一个什么社会问题;愿景是组织在5-10年做成什么样的具象描述,这两者是指引组织定义3年战略目标的牵引。

• 如何做好价值判断:管理决策中我们总是会碰到很多两难决策,这些两难决策会沉淀出适合行业适合组织相信的核心理念。如:“客户第一、客户至上”这样的价值观,就是很多公司的核心价值观。

• 如何做好执行:总结沉淀执行拿到结果的方法论和行为,可以帮助公司沉淀为员工价值观与领导力。如:“决策前充分发表,决策后坚决执行”,这是一个团队开会讨论问题的核心行为指导。

共创的决策体系需要以上三层次的文化体系梳理,并在内部清晰的表达,才能让大家参与的共创有共同的决策基础。所以文化的本质是支持组织成员做好决策。

结语

从真问题,到真共识,再到真行动,深度共创九步法不仅仅适用于如何设计和引导一次高质量的战略决策会议,同时也是支持核心高管团队共同学习,持续做出高质量决策的底层方法论。面对越来越复杂和动荡的商业环境,越来越多的企业CEO意识到以共创的方式做决策的重要性,开始在企业内引入大量的共创会。

在实践中,我们也确实看到关于共创会的一些陷阱。第一,站位不清晰,关键人的责任外交,甚至以共创之名来逃避自己应该单独做出的决策。第二,场子不安全,假民主真集权,导致真正的问题得不到浮现。第三,人员不匹配,人过多带来信任成本高,或者缺少关键人的关键信息和关键判断。第四,流程太僵化,框架背后的认知没有对齐,大家也只是跟着流程走,触碰不到真正重要的问题。

本质上,共创是企业核心高管团队从集体的已知走向共同的未知的一次重要的信念飞跃。在智能商业时代,大家都应该思考建立起一套应对复杂环境的决策体系。

道一是湖畔创研中心321Lab的CEO,曾是阿里集团组织与领导力发展负责人, 阿里共创文化的核心创造者。秦弋是321Lab合伙人,香港中文大学管理学博士,也是一名企业家与核心高管教练。何义情是321Lab联合创始人,资深组织发展顾问,牛津大学教育学硕士。321Lab为中国本土企业提供组织发展实践研究和咨询服务,践行行动科学的研究方法,陪伴客户定义和解决真问题,生产和输出可以指引行动的真知识。