推荐语

提升中华文化国际影响力和发展文化贸易是近年来受到高度重视的两个重要话题。但是在理论研究中,文化贸易与文化国际传播之间的关系颇为复杂,《文化大国、文化贸易与中华文化传播》的作者认为,中国的国情特征与文化贸易发展实践对于研究这两者之间的关系提供了绝佳的案例,对于“大国”、“小国”、“文化折扣”、“本地市场效应”等重要概念和理论提供了绝佳的分析对象。结合理论研究现状、中国国情以及文化贸易发展历程,作者在文中提出了"文化大国"的概念,指“国内文化市场足够大、国内文化偏好足够独特,以至于可以影响全球化产品文化元素投入的国家”,指出全球化背景下的文化大国可以通过文化贸易进口和文化贸易出口两个途径来提升其本土文化国际影响力,并说明了两种途径发挥作用的阶段性特征。

作者认为中国就是一个典型的文化大国,在之前更多通过文化贸易进口实现了本土文化国际传播,因为中国国内市场足以吸引全球化文化产品加入中国文化元素符号并在全球进行广泛传播。但是近年来,中国开始明显进入另一个阶段,中国国内的文化产品在经历了开放条件下的竞争之后,开始产生本地市场效应,通过文化贸易出口来对本土文化进行国际传播。

值得一提的是,去年开始国内出现了很多引发巨大关注的现象,作者认为都在一定程度上印证着文章中的判断。比如在中国网络文学国际上广受追捧之后,中国的短剧也开始在国际上流行;中国的游戏产品《黑神话悟空》国际销量大热并获奖;今年年初小红书吸引大量国外网友进入,用学习说中文、表演中文节目来同中国网友沟通,这些中文文化内容更是反向传播到抖音国际版上;今年春节档“爆款”电影《哪吒之魔童闹海》依靠中国国内单一市场就创下国际影坛诸多纪录,成为全球影史单一票房榜冠军和全球动画电影票房榜首,并且在海外影院陆续上映之后,海外票房也在不断上升。作者认为这些现象都在一定程度上印证着文中的观点,证明了一个开放条件下不断发展壮大的中国文化市场,以及以此为基础的文化贸易,成为中华文化国际传播的重要途径。本文作者从事文化贸易与文化传播领域研究10多年以来,观点连贯统一,希望本文能够为相关理论和实践领域工作者提供一个参考。

一、问题的提出

近年来,中华文化国际传播与国家文化软实力提升受到高度重视。2019年1月25日,习近平总书记强调:“要把握国际传播领域移动化、社交化、可视化的趋势,在构建对外传播话语体系上下功夫,在乐于接受和易于理解上下功夫,让更多国外受众听得懂、听得进、听得明白,不断提升对外传播效果。”“要形成资源集约、结构合理、差异发展、协同高效的全媒体传播体系。”2021年5月31日,习近平总书记强调,“要更好推动中华文化走出去,以文载道、以文传声、以文化人”,同时“要注重把握好基调,既开放自信也谦逊谦和,努力塑造可信、可爱、可敬的中国形象”。在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中,将“建成文化强国”“国家文化软实力显著增强”作为2035年远景目标的重要组成部分,将“中华文化影响力进一步提升”作为“十四五”时期经济社会发展的主要目标之一。党的二十大报告则进一步强调,要“增强中华文明传播力影响力”,“加强国际传播能力建设,全面提升国际传播效能”,“推动中华文化更好走向世界”。与此同时,对外文化贸易作为提升中华文化国际影响力的重要途径,其地位日益凸显。2022年8月,商务部等27个部门印发《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》,这是继2014年《关于加快发展对外文化贸易的意见》出台后,对外文化贸易领域又一份重要的指导性文件。发挥市场机制,发展带有中华文化元素的文化产品和服务贸易,可以成为向全世界传播中华文化的重要且高效率的途径。从供给侧看,当生产者努力将文化产品销售到出口目的国市场时,必须做到“让更多国外受众听得懂、听得进、听得明白”;从需求侧看,只有当出口目的国的消费者真正体会到文化产品的效用时,才有可能产生支付意愿,也就是文化贸易反映了他们的“显示性偏好”。

然而,文化贸易是否有利于贸易国的文化国际传播,受到国家经济总量及国内市场规模、文化距离、文化折扣、文化市场开放度等众多因素的影响。这是因为文化产品的生产与消费兼具特殊的经济属性与文化特征,此关键特征包括两个方面:一是生产的规模经济效应非常显著,“固定成本与变动成本之比极高”,边际成本可低至零,因此文化产品相互竞争以获取最大的受众规模,在市场竞争中取胜的往往是赢得最大规模目标受众的文化产品或服务,这一点倾向于降低文化多样性;二是消费具备网络外部性,即当下使用某种文化产品的消费者基数越大,给定产品为消费者带来的边际效用就越高,推动文化产品出现“共同消费”的特征,这一点也倾向于降低文化多样性。总之,文化产品规模经济效应和网络外部性的两大关键特征特别容易导致“赢者通吃”。在文化贸易自由化的背景之下,这种“赢者通吃”会扩展到全球市场范围,从而导致文化多样性下降。某些国家生产的文化产品或其文化元素在此过程中所占全球份额就会下降甚至完全消失,发展文化贸易就不一定有利于其本土文化的国际传播;而少数国家生产的文化产品或其文化元素在全球文化产品中的份额则会上升,发展文化贸易则有利于其本土文化的国际传播。现有的文化贸易理论研究倾向于认为,如果一国本土市场规模大、消费者对本土文化有显著偏好,在全球文化竞争中就有优势,更有机会成为全球竞争中的“赢者”,即发展文化贸易只有利于大国文化的国际传播;相反,文化贸易自由化有可能使小国文化在国际范围内影响力下降,在极端情况下甚至会完全消失。

此外,实践进展也为理论研究提出了很多有待探讨的新问题。现有文化贸易理论框架都是建立在“生产要素国际不流动”的前提假设下,当前经济全球化已经不再停留于产业间贸易和产品间贸易,而是过渡到了产品内贸易阶段。“生产要素国际不流动”的假设已经与现实不符,且在全球文化产品生产领域,生产要素跨国界流动现象尤其普遍,因为显著的规模经济效应会促使文化产品的投资规模越来越大,从而有能力将来自全球的最优质生产要素集聚到一地共同生产。在这种情况下,“单一文化市场规模”的重要性会有什么变化?在文化贸易自由化的情况下,全球文化产品的生产以及内含的文化元素会有什么变化?对于各国文化的国际传播又有什么影响?这其中又涉及到另一重要问题,即经济全球化的背景下,一国所生产的文化产品所包含的文化元素是否一定为本国文化元素?如果不一定的话,那么它包含哪种文化元素,又受到哪些因素的影响?这对于各国文化元素的国际传播又会产生什么影响?

关于上述重要问题的分析与理解,中国提供了一个不可多得的绝佳案例。

第一,在过去不到20年的时间里,中国文化市场规模迅速增长,快速经历了从“小国”到“大国”的显著蜕变。这一过程是中国经济总量迅速增长、人均收入水平快速提高引致的必然结果,表现为国民文化需求的相应提升和知识产权保护水平的不断进步。2005—2021年中国经济占全球比重从4.81%逐年增加到18.45%,而发达经济体的比重则在下降,美国从27.57%下降到23.93%,欧盟从30.39%下降到17.78%,日本从10.01%下降到5.14%。在人均GDP方面,2005—2021年中国年均增长率为7.75%,美国为0.94%,日本为0.40%,欧盟为0.95%。到2022年中国GDP总量稳居全球第二位,人均GNI达到1.29万美元,与世界银行制定的高收入经济体门槛1.38万美元只差1000美元。与之相伴的是中国文化消费支出的增长:2012—2021年人均教育文化娱乐支出增速连续多年超过人均消费支出增速,至2021年中国居民人均教育文化娱乐支出2599元,占居民人均消费支出的10.78%,中国文化市场规模增量成为全球文化市场规模增量的重要甚至主要部分。在中国从“小国”向“大国”快速发展的过程中,中华文化的全球影响力也在迅速增大:全球化文化产品中开始大量加入中华文化元素,中国国内文化产品的国际竞争力不断提高,中文的国际影响力不断提升,中华文化加速向全球传播。对这一过程和现象进行分析具有重要的理论意义,也有助于观察“大国”和“小国”这些重要概念对文化贸易发展及文化国际传播的影响。

第二,中国具备鲜明的文化特色与文化偏好,有助于观察“文化折扣”对文化传播的影响。中国有着几千年的悠久历史,具备鲜明的文化特色,中国的文化产品消费者也具备独特的文化偏好。运用学术界广泛使用的“霍夫斯泰德文化维度”(Geert Hofsted Cultural Dimensions)方法计算世界各国与美国的文化距离,中国是其中距离最远的国家之一。中国鲜明的文化特色,为观察“文化折扣”这一重要概念在文化贸易理论中的作用提供了一个非常好的案例,也有助于观察和分析其对一国文化传播的作用,从而增加以中国为对象的案例研究的理论价值。

第三,中国具备“人均中等、总量巨大”的独特国情,有助于观察全球化背景下“比较优势”和“本地市场优势”继起、重叠和交替发挥作用的过程。2022年中国人均GNI达到1.29万美元,虽然仍未达到世界银行制定的1.38万美元的高收入经济体门槛,仍处于中等收入经济体行列,但中国经济总量占全球比重已高达17.66%。中国在中等收入阶段就做到经济总量巨大,是因为人口规模巨大,中国目前也是全球唯一同时具备“人均中等、总量巨大”两个关键特征的经济体。全球化背景下,“人均中等”说明中国在某些领域仍拥有可挖掘比较优势,而“总量巨大”意味着中国有可能发挥“本地市场效应”。因此,在中国经济不断增长的过程中,可以看到“比较优势”与“本地市场优势”两大基本优势继起、重叠和交替发挥作用的场景。全球范围内可以在较短时间内提供这两种重要现象的经济体,大概只有中国。

第四,中国特别适合作为研究数字技术赋能之下文化产业发展对于文化国际传播的影响对象。数字技术在文化产业中在全世界得到广泛应用是新现象,但在中国呈现出独特的发展路径和特点。数字技术应用及其带来的巨大市场机遇,一定程度上让中国在数字文化产业发展方面与世界发达国家和地区站在了同一起跑线上,中国在近十几年来迅速迈入了网络时代。2003年中国的宽带用户数只有1000万,人均周上网时间为13.4小时,到2023年6月中国网民数量已达10.79亿,网民人均周上网时间为29.1小时,20年间国民上网总时长提高了233倍。中国网络普及率增长也很快,从2000年只有1.776%到2023年6月提高至76.4%,高于世界平均水平。目前,互联网已经深度渗透到人们生产和生活的方方面面,其中文化类应用是其中的重要方面。2022年12月到2023年6月,在全部17种互联网应用软件中有8种与文化类消费直接相关,包括网络视频、短视频、网络新闻、网络直播、网络音乐、网络游戏、网络文学、网络音频,其中前5种的用户规模排在前10位。

第五,中国在全球的重要地位使其作为案例研究具有世界级意义。中国有悠久的历史和鲜明的文化特色、巨大的经济总量、中等且仍在增长的人均收入水平、重要的数字技术应用场景,与这些特征相对应的都是文化贸易理论框架中非常重要的理论要素,因此以中国为案例的相关研究,既可以对文化贸易理论的一些重要结论进行验证,也可以为文化贸易理论的拓展提供新的案例和实证基础。中国人口和经济规模都非常巨大,这使中国作为一个分析样本具备重要的理论价值,以中国为对象的研究也将成为全球相关研究的重要组成部分,呈现出世界级的重要意义。

二、 经济影响力提升文化影响力的理论分析

(一) 经济大国具备文化产品贸易出口优势

Helpman和Krugman(1985)的“本地市场效应模型”虽然不是直接针对文化贸易的,但是由于它将“规模报酬递增”这一非常符合文化产品经济特征的关键假设纳入国际贸易理论模型中,因此常常被用来解释文化贸易领域的现象,也成为后期文化贸易理论研究的重要基础。“本地市场效应模型”认为,在存在“规模报酬递增”和“贸易成本”的情况下,在贸易自由化后,本地市场规模较大的大国对于异质性产品的生产份额会超过其消费份额,从而成为净出口国。此时,本地市场规模巨大成为大国推进其文化产品出口的重要优势。具体来说,贸易成本使文化产品供给方所在地与需求方所在地距离接近,所以大国可以用其大规模的市场吸引更大规模的供给来提供文化产品,大规模供给又因规模经济效应实现更低成本,从而在贸易开放之后产生出口竞争力。在Helpman和Krugman之后,又有若干学者将规模经济效应和网络外部性假设纳入到国际贸易理论模型中,得出的结论基本一致:贸易自由化背景之下,大国生产的文化产品样式更具出口优势而生产规模扩大,小国生产的文化产品样式则越来越少甚至最终完全消失。

(二)一国生产的文化产品并不一定总是包含本国文化元素

MasColell指出,一国生产的文化产品不一定包含本国的文化元素,文化产品出口不一定总代表本国文化的国际传播。他由此区分了“本国文化产品生产”和“本国文化生产”两个概念——前者重点强调文化产业的国内生产与就业,而且有利于本国文化产业国内生产和就业的不一定生产本国文化产品;后者指生产与国家文化相关的内容。根据这一概念区分,一国文化产品只有在包含本国文化元素时,其出口才会发挥文化国际传播的作用;相反,包含一国文化元素的文化产品,如果通过贸易的方式在全球范围内广泛流通,则不管它是不是本国生产的,都会对该国文化元素的国际传播发挥重要作用。与此同时,Richardson和Wilkie指出,当一国国内需求更偏好外国内容时,如果该国保护本国文化产品生产,会在一定程度上导致文化产品纳入外国文化元素,反而不利于本国文化元素的传播。

(三)经济全球化背景下,文化元素投入选择取决于市场需求

无论是Helpman和Krugman的本地市场效应模型,还是其他文化贸易理论模型,都假设生产要素不能跨国流动,但在经济全球化的现实世界,生产要素跨国流动已经非常普遍,国际分工也已从产业内分工过渡到产品内分工阶段。如果把文化元素符号作为文化产品生产的一种投入的话,那么其跨国使用也已成为普遍现象,此时文化产品生产过程中的文化元素投入选择,很大程度上取决于目标市场的需求偏好。这是因为经济全球化过程中,供给侧生产要素的国际流动性大大提升了,但是市场需求偏好差异性依然存在,而文化产品极为显著的规模经济效应和网络外部性,又使得文化产品国际竞争重点成为获取更大规模的目标市场,而那些有能力征服更大目标市场的文化产品,更有可能实现“赢者通吃”。为在竞争中获取更大市场份额,全球化的文化产品往往采用“最不得罪人”的策略,尽量选择全球市场都能够接受的内容,同时也会在文化元素投入方面考虑大规模单一市场的文化偏好。总之,从商业角度看,文化元素投入的选择取决于该文化元素的成本与收益的边际权衡,如果一种文化元素能在满足更大规模市场的需求、获取更大收益的同时,既不会因此失去很多受众,又不会投入过大成本,该文化元素就有可能被选择投入文化产品中。

(四)经济全球化背景下的“文化大国”概念

综上,本文希望借鉴国际经济学中的“大国”概念,提出“文化大国”概念作为讨论文化大国的文化贸易与文化传播之间关系的基础。如果一国国内市场规模足够巨大,且国内市场对本国文化偏好足够强烈,以至于该国文化产品进口会导致全球化文化产品生产中投入其文化元素,并在面向全球销售时对该国文化发挥国际传播作用,则该国可称为文化贸易中的“文化大国”;相反,如果一国进口不会导致全球化文化产品投入该国文化元素,则该国可称为文化贸易中的“文化小国”。

综上所述,文化大国需要同时具备三个条件:一是该国市场要有一定的开放度(C1);二是该国国内市场规模足够巨大(C2);三是国内市场对本国文化有足够程度的偏好(C3)。条件一(C1)保证全球化文化产品能够将该国作为目标市场,从而重视该国所偏好的文化元素;条件二(C2)保证全球化文化产品加入该国所偏好的文化元素时,收益大于成本,从而使该国可以影响全球化文化产品的文化元素投入选择;条件三(C3)保证全球化文化产品所投入的文化元素是该国的文化元素,而不是其他国家的文化元素。三个条件中,如果只满足条件一和条件二(C1+C2),可以成为经济大国;只有三个条件全部满足(C1+C2+C3),才能保证影响全球化文化产品加入本国文化元素,该国可以成为真正意义上的文化大国(见表1)。

三、文化贸易促进中华文化全球传播

上述理论分析可以归结为一点:在经济全球化背景之下,一国文化在全球范围内的传播力取决于该国文化的经济价值。如果一国文化所吸引的目标市场规模巨大,那么这一文化本身就具备巨大的经济价值,不仅该国自身文化产品会投入本国文化元素,以全球市场为目标市场的全球化文化产品也会在经济利益的驱动之下加入该国的文化元素,并面向全球市场传播。并且,一国经济规模巨大又可以为该国生产的文化产品出口创造优势,并通过出口来传播本国文化。因此,如果一国同时满足本国经济规模巨大和本国文化经济价值巨大两个条件,那么该国一方面可以通过文化贸易进口来吸引全球化产品加入本国文化元素并面向全球传播,另一方面通过发展文化贸易出口将本国文化产品出口带动起来。中国具备这两种基本条件:既具备巨大的国内市场规模,又具备独特的中华文化偏好,中国文化市场在渐进式开放的过程中成为全球化文化产品所追求的重要目标市场,在多个领域成为全球文化市场的重要甚至主要增量;同时,中国国内文化产业也在与国际竞争过程中不断发展壮大,中国文化产品的出口也正在成为中华文化国际传播的重要力量。

(一)文化贸易进口:吸引全球化文化产品加入大国文化元素符号并面向全球传播

中国通过文化贸易进口来吸引全球化文化产品加入中华文化元素符号,并在面向全球市场销售过程中将这些文化元素符号传播至世界各地,这种现象在电影领域非常突出,而且随着中国电影市场规模全球占比提升和中国电影市场开放度的提升而愈发显著。可以说,中国电影贸易的案例很好地验证了文化经济价值对于全球化文化产品中文化元素投入选择的重要作用。

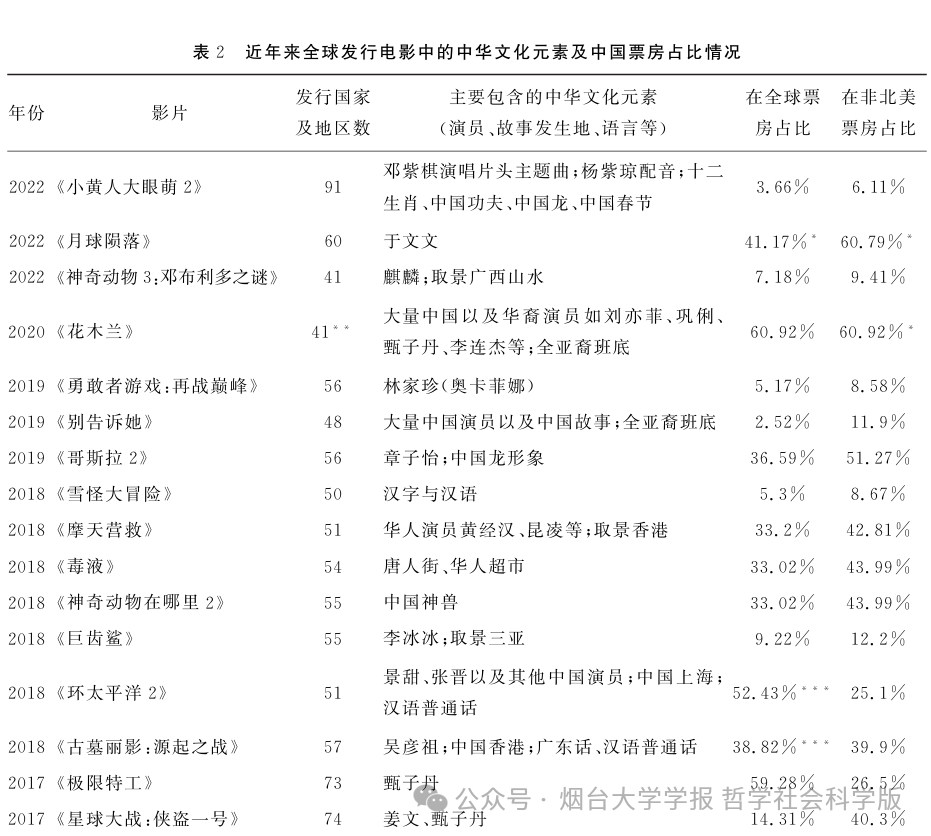

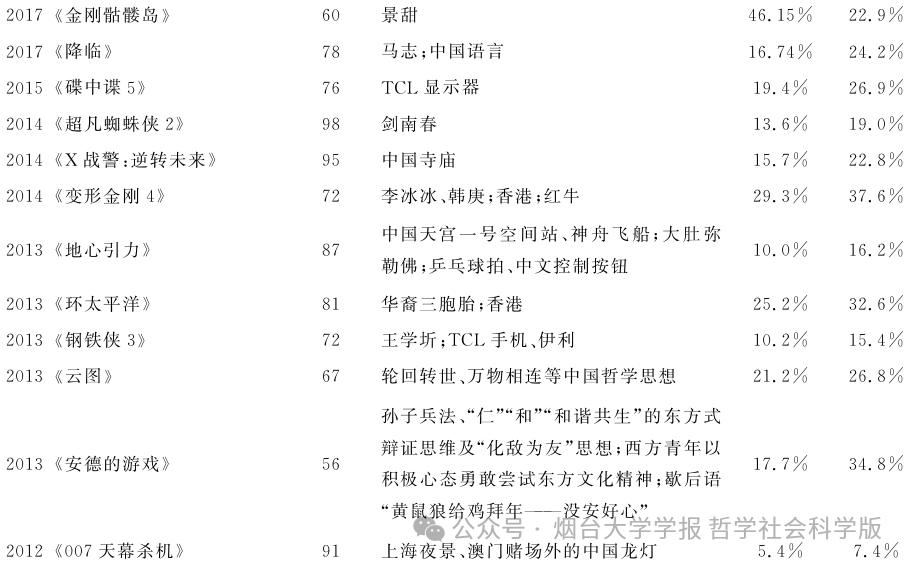

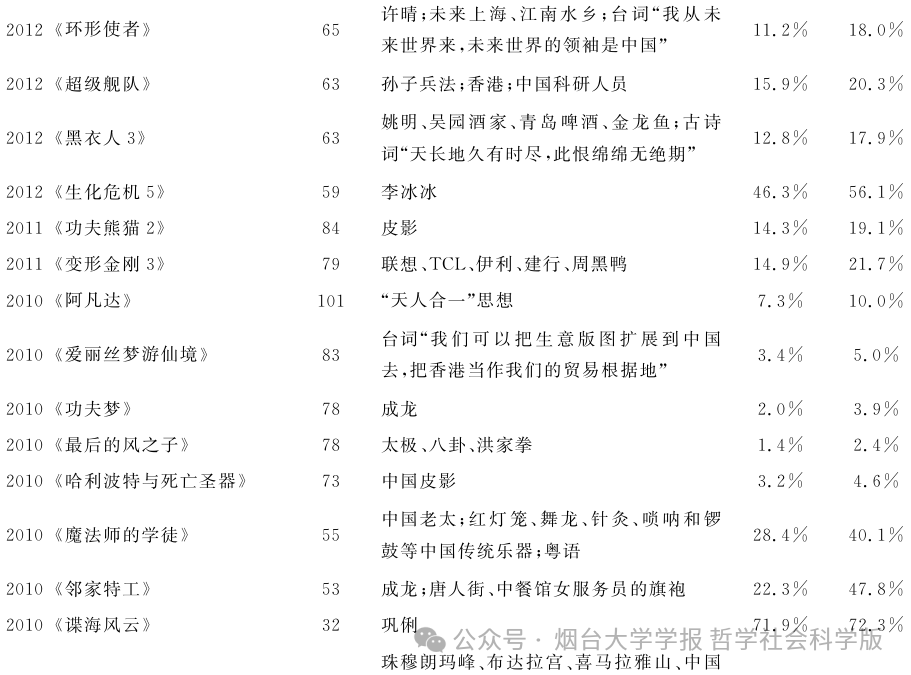

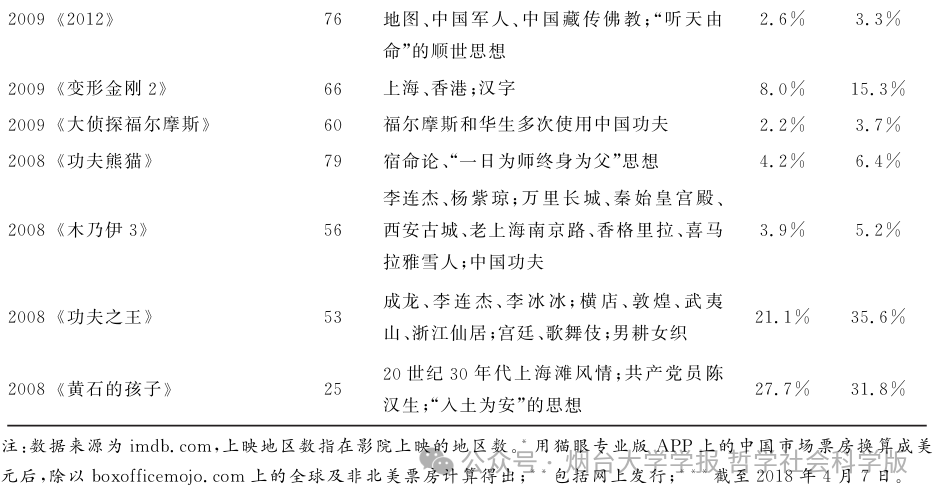

中国电影市场规模经历了短期内快速增长的阶段:从2004年到2023年,中国电影总票房规模从15亿元增长到549亿元,不到20年时间增长了36倍,占全球比重从0.7%提高到超过20%;从2010年开始中国成为全球第二大票仓,而且与第一大票仓美国的差距越来越小,到2023年与北美票房总规模只差10亿美元。中国电影市场开放度也在不断提升,进口电影成为中国电影市场上的重要供给来源,中国成为全球电影市场的重要组成部分,与之相伴的是以全球市场为目标市场的好莱坞电影加入大量中华文化元素符号,并通过电影全球放映传播到世界各地。表2列举了近年来好莱坞电影中的中华文化元素符号及票房情况。

好莱坞电影加入中华文化元素符号并向全球传播,是因为中国市场已经成为其最重要的目标市场,中国市场的票房表现甚至决定其能否赢利并在竞争中生存。与此同时,中国电影市场渐进式的开放政策,也对他们加入中华文化元素的行为产生了重要影响。中国市场对于好莱坞电影日益开放,才使其成为好莱坞电影追逐的目标,但与此同时,中国市场对于好莱坞分账电影进口仍有配额,而加入中华文化元素有利于好莱坞电影提升其进入中国市场的可能性。

(二)文化贸易出口:用“本地市场效应”推动文化传播

经过多年的开放式发展,随着中国国内文化市场规模扩大和文化产业发展,中国也开始发展出另一重要效应——“本地市场效应”。中国文化产品在与进口产品的激烈竞争中,利用本土市场规模巨大及更接近本土文化市场的距离优势,在吸引国内受众的同时不断提升质量,也逐渐开始对海外受众产生吸引力,并提升了出口竞争力。这在电影领域有明显体现:近年来中国国产电影在国内市场竞争中开始产生压倒性的优势,在国内市场总票房中占比已经从2012年的不到50%提高到2023年的80%以上,尤其是在2023年好莱坞大制作电影频繁以全球同步上映的方式引入中国后,同场竞争的国产电影票房占比依然达到了83.77%,这显示出当前中国观众对院线电影已经形成了比较明显的国产片偏好,同时一些在国内获得高票房的国产电影也逐渐开始引起国际市场的关注。2019年在北美市场获得较好票房成绩的中国国产电影——《流浪地球》(587万美元)、《我和我的祖国》(235.6万美元)、《哪吒之魔童降世》(369.5万美元)和《少年的你》(192万美元)都是以中国市场为主体目标市场,首先在国内都获得了数十亿元的票房好成绩,这些电影与20年前在北美市场取得票房成功的《卧虎藏龙》《英雄》等华语电影明显不同,因为这些国产电影在国际市场上的影响力实际上是国内市场上的“溢出效应”。可以预测的是,会有越来越多的以国内为目标市场的文化产品脱颖而出,通过“本地市场效应”实现出口竞争力,从而将中华文化元素传播至全世界。

中国文化产品通过“本地市场效应”产生国际影响力的现象,也出现在网络文学、游戏和短视频领域。以网络文学为例,从1995年8月8日第一个BBS“水木清华”为开端,中国的网络文学发展突飞猛进,到2018年网络文学注册作者已达到1400万,共形成各类网络文学作品2442万种,其国际影响力也越来越大,成为中华文化走出去的一股不可忽视的力量,甚至被认为是与好莱坞大片、日本动漫和韩国电视剧相媲美的中华文化风景线。中国网络文学的国际传播呈现出“地域影响力拓展至全球、读者受众文化认同程度高、影视改编作品频频出海、内容国际化推动形式及平台国际化、从内容走出去推动模式风格走出去”等五大重要特征。相关研究表明,中国网络文学之所以取得令世人惊叹的国际影响力,是由中国特征、网络特征和文学特征三个方面的因素决定的,而其中的中国特征就在于中国是一个人口众多、市场规模巨大且文化有鲜明特色的大国,在文化贸易过程中特别有利于形成“本地市场效应”优势。中国巨大的人口支撑起世界最大的“国民上网总时长”,构成了网络文学全球最大的读者市场规模,吸引着全球最大规模的网络作者群体激烈竞争。若想在竞争中取胜就需写出引人入胜的故事来吸引读者,因此网络小说中的头部作品故事都特别精彩。同时由于中国读者不仅偏好中文创作的作品,还偏好自身的传统文化,所以中文网络小说中含有大量武侠、轻功、中医、得道等中国传统文化元素,而这些恰恰是西方文化中所不具备的“差异化内容”,以此为基础创作的精彩故事,让海外读者也获得了新鲜和新奇的感受。总而言之,中国网络小说海外传播所取得的巨大成功,完全符合文化贸易中的“本地市场效应”理论预测,也说明中国有能力发挥本地市场效应,通过发展文化贸易出口来推进中华文化的国际传播。

(三)文化贸易进口与出口在文化传播中作用的阶段性差异

对于文化大国来说,由于本国文化具备较大的经济价值,所以文化贸易进口与出口都可以对本国文化的国际传播发挥作用,但由于文化产业发展具备阶段性,因此它们发挥作用的先后次序也将有所不同。对于文化产业的后发国家而言,随着市场开放,首先发挥作用的是进口,因为此时本国文化产业发展仍然处于萌生期,不具备国际竞争力,进口产品为争取其国内巨大市场选择加入其文化元素并面向全球销售和传播。此时进口产品在文化市场中往往也占据较大的市场份额,但同时也给国内文化产业发展带来了竞争效应、示范效应、市场开拓效应、资金来源效应、体制改革效应、技术外溢效应、合作效应等。随着本国文化产业在上述多重效应中不断发展壮大,本国文化产品首先在国内市场上开始战胜进口产品而居于主导地位,之后逐渐开始产生国际竞争力。此后出口逐渐取代进口,在推动本国文化元素面向国际传播过程中发挥主要作用。总体来说,近年来随着中国国内文化产业的发展壮大,中国的文化贸易出口在文化国际传播中的作用日益显著,并将逐步发挥主导作用。值得一提的是,数字时代的来临、数字技术的应用以及数字文化产业的发展,加速了中国文化贸易出口在文化传播中作用的发挥,目前中国在国际范围内受到广泛关注的几种文化产品(网络文学、网络游戏、短视频和短剧等)都与数字文化产业有关。

四、发挥文化贸易效能,助力中华文化国际传播

(一)重视文化贸易的文化传播功能

文化贸易本身就是重要的文化传播方式,而且在通过文化贸易传播文化方面中国具备独特优势。中国有全球第二的巨大国内市场,有悠久的历史和灿烂的文化资源,还有独特的文化偏好,更有巨大的经济增长潜力。党的二十大报告明确指出,中国将在2035年实现中国式现代化的第一步,人均GDP将达到中等发达经济体水平。巨大的市场规模和独特的文化偏好是其他国家所不具备的,也是中国通过文化贸易传播中华文化的基本支撑。因此,我们应该深刻地认识到中国的优势和潜力,充分发挥文化贸易的文化传播功能,坚定以此为传播中华文化的重要甚至主要渠道,尤其是在经历了多年的渐进式开放之后,中国国内文化市场的某些领域已经具备了相当强的国际竞争力,文化产业也已经到了依托本地市场效应通过文化产品出口来推进文化国际传播的新阶段。

(二)在开放中更好平衡文化传播、产业发展和产业国际竞争力之间的关系

近几十年来,渐进式开放是中国在扩大开放过程中不断试探开放成本和收益而形成的宝贵经验,这种开放战略在发展文化产业过程中也发挥了重要作用。以电影市场为例,2012年中国扩大了电影进口配额,中国电影票房在此后的5年中增长最快,而且国产电影正形成在国内市场的压倒性优势,到2023年国产电影票房占比已经达到83.77%。中国国内市场规模的不断增长以及对外开放度的逐渐提升,也吸引全球化文化产品加入中华文化元素并在全球传播。毋庸置疑,正是这种“渐进式开放”才使国内产业和中华文化国际传播得到平衡发展。无论是“全面开放”还是“全面封闭”,都很难吸引全球化的文化产品加入中华文化元素,只有“渐进式开放”加上“中国日益增长的国内市场规模”才可以做到这一点,中国终将会同时实现“国内文化产业发展”“国内文化国际传播”“国内文化产业国际竞争力提升”三个重要目标。因此,今后仍然需要通过渐进式高水平对外开放来平衡文化传播、产业发展和产业国际竞争力之间的关系。

(三)重视文化贸易理论在指导实践中的作用,在实践中丰富文化贸易理论框架

理论解释实践,实践丰富理论。理论与实践的相互促进作用在中国文化贸易与文化传播过程中有比较明显的体现:文化贸易理论为中国文化贸易发展提供重要参考,中国文化贸易也为理论发展提供了重要的案例支撑与现象呈现。现有的文化贸易理论在解释及预测中国文化贸易现象时发挥了重要作用,如本地市场规模、文化距离、“网络外部性”等概念以及“本地市场效应”等理论可以成为有用的理论工具:中国日益增长的国内“本地市场规模”以及由中国与国外之间的“文化距离”所带来的独特文化偏好,正在支撑起中国国产文化产品巨大的投资规模(固定成本投入),提升产品质量,并在国内竞争日益激烈的情况下产生“本地市场效应”,将影响力溢出到全球范围,对中国文化国际传播发挥重要作用。这一点也为未来进一步提升文化贸易的文化传播效能提供理论指引,即未来要更好地发挥文化贸易促进文化传播在于两个重点:一是要实现国内文化市场规模不断扩大;二是培育国内乃至全球范围内对中华文化的偏好。实现了这两点,中华文化本身的经济价值就会不断提升,中国市场也就更有能力将中华文化带到全世界各地。

同时,中国文化产业和市场领域也出现了很多有趣且值得关注与研究的新现象,有可能为文化产业及文化贸易理论研究提供新的素材与研究对象。比如全球化文化产品中加入大量中华文化元素,并通过产品全球分销而将大量中华文化元素符号传播到世界各地。当全球化程度日益加深,生产要素在全球流动性极大提升时,现有的文化贸易理论就可能需要加上“生产要素流动性提升”这一新的假设,以使分析更加接近现实。

(四)充分理解文化产品和服务的经济属性,在文化传播过程中实现社会效益与经济效益

文化产品和服务的经济属性决定了发展文化贸易有可能实现社会效益与经济效益相统一且相互支撑的新局面。这是因为文化产品和服务“规模经济效应”极为显著,为在全球化市场竞争中取胜就必须努力做到尽可能覆盖更多国家和地区,以实现“目标受众最大化”。这就意味着,为满足不同文化背景对社会效益的基本要求,需要融入能被全球普遍接受的文化内核——至少应该采用“最不得罪人”的策略,确保不冒犯任何文化背景的受众。

由于规模经济效应的显著特征,处于竞争中的文化产品和服务的固定成本往往会越来越高,伴随而来的则是越来越大的市场风险,这就更迫切需要其被最大范围的目标受众接受,否则就可能无法收回成本。因此,越是大制作的文化产品就越有可能在市场竞争中取胜从而收获经济效益,同时必须努力做到被更多文化背景的人群所接受,保证符合各文化背景下的社会效益要求。从这个角度看,大制作的文化产品对于经济效益和社会效益的追求可以是统一和一致的,甚至是相互促进的,对经济效益目标的追求促使人们必须满足社会效益。与此相应,由于满足了社会效益且被更多国家和地区的市场接受,则该文化产品更有助于实现经济效益。

在发展文化贸易过程中实现社会效益与经济效益相统一,是一个令人向往的目标,并非所有国家都具备条件来实现。一些国内市场规模较小的国家,面对全球市场的激烈竞争必须走“特色化”的道路,用特定类型的文化产品在全球市场上占据某个“利基市场”,比如在电影领域,泰国电影因恐怖片而著称,日本电影因动漫而著称。但对于中国这样仍有巨大发展潜力的国家来说,未来必定不用再走“特色化”的道路——中国有世界上数一数二的巨大人口规模和经济规模,未来中国文化产品需要努力成为全球主流文化产品的一支重要力量,发展文化贸易的目标必定是面向全球市场的。在面向全球市场努力发展文化贸易的过程中,中国的文化产品一定会被全世界各种文化普遍接受,而这一过程本身就将是一个社会效益与经济效益相统一的过程,一个“塑造可信、可爱、可敬的中国形象”,推动中华文化更好走向世界的过程。

《烟台大学学报(哲学社会科学版)》2025年第1期

财经号所发布文章之版权属作者本人或相关权利人所有,文章仅为作者观点,不代表《财经》立场。