3月26日,美国总统特朗普签署行政令,宣布对所有进口汽车及关键零部件征收25%的关税。4月2日,特朗普签署关于所谓“对等关税”的行政令,宣布美国对贸易伙伴加征10%的“最低基准关税”,并明确对汽车商品加征25%关税的具体细节。

特朗普试图以白宫公告论证关税的有效性,称关税可以成为减少或消除损害美国国家安全的威胁以及实现经济目标的有效工具。公告提到,特朗普政府在第一任期内实施的关税政策“增强了美国经济”,并“在制造业和钢铁生产等行业导致了显著的产业回流”。

事实并非如此。本文以数据证明,特朗普在第一个任期内,在其奉行关税战的政策下,美国的贸易赤字并未得到改善,汽车制造业就业岗位增速陷入疲态,也没有让美国汽车工人赚到更多的钱。

换句话说,关税重压之下,整车厂和零部件企业真的会回流美国本土,或者转移至美国眼中的“友邦”?不一定,一方面是美国本土市场的规模有限,且在收缩;另一方面,特朗普政府以加征关税和缓征减免,作为胡萝卜和大棒,这种缺乏稳定性的政策预期,使企业不可能安心生产。

不会算账的特朗普

又是汽车,特朗普为何总为此跳脚?白宫的理由是,外国汽车产业在不公平补贴和激进产业政策的支持下得以扩张,美国的生产却停滞不前。

是这样吗?如果只是机械看待数据,会发现,美国汽车产业的本土生产能力和就业岗位确实在过去的几十年间大量减少。

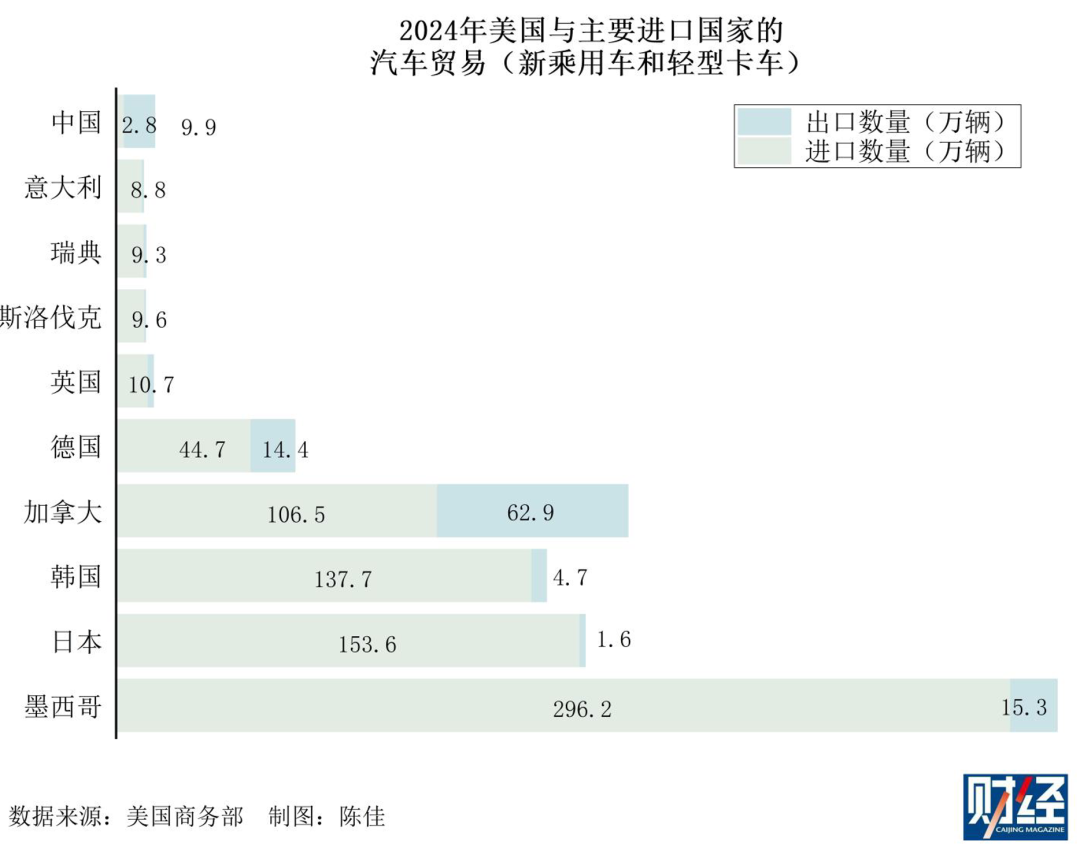

1985年美国独资汽车产量占比高达97%,但到2024年,民众购买的约1600万新乘用车和轻型卡车中,50%依赖进口。2024年美国汽车零部件制造业就业岗位55.3万个,较2000年减少28.6万个,降幅达34%。

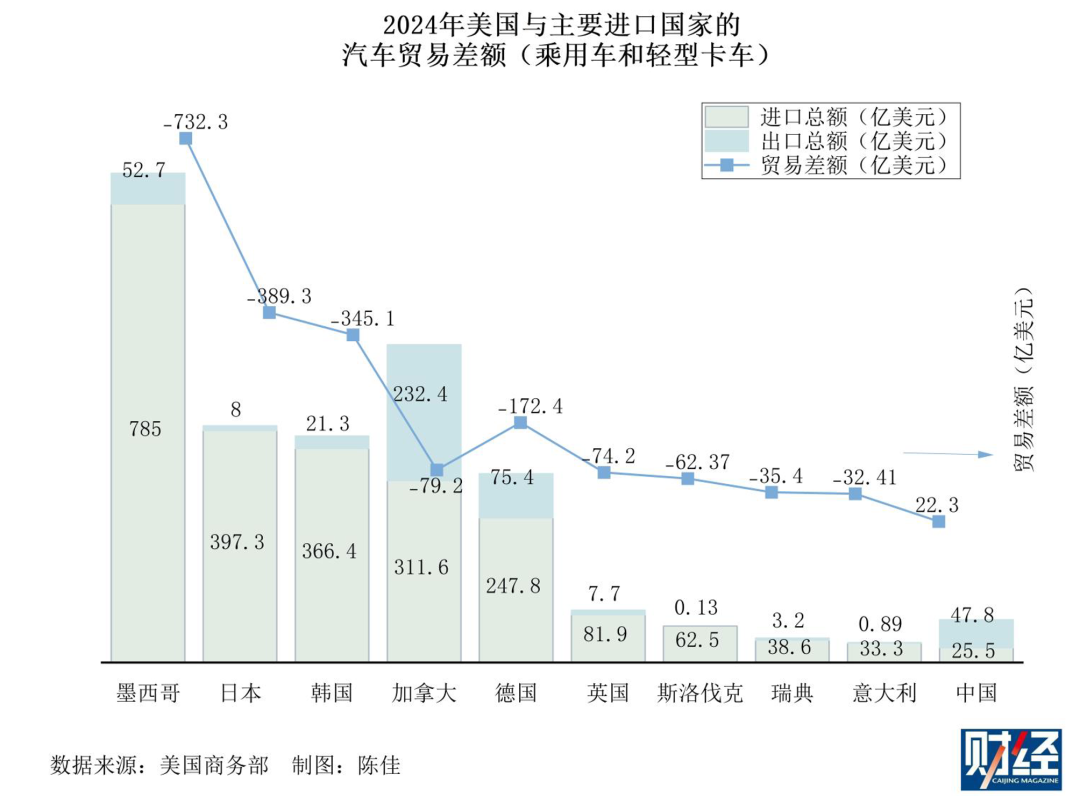

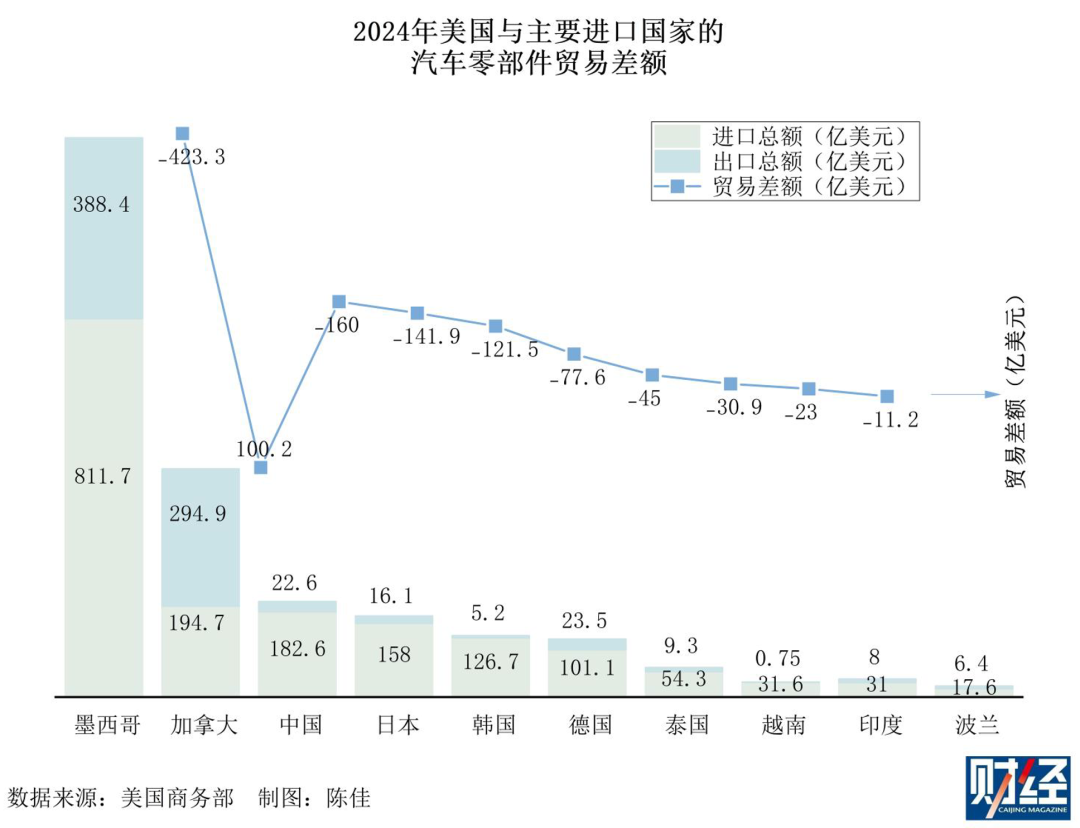

从外贸数额来看,美国汽车贸易确有高额逆差。美国商务部数据显示,美国2024年汽车贸易逆差为1848亿美元,出口额为586.6亿美元,进口额为2435亿美元。从数量上看,美国进口了801.9万辆汽车,出口了146.4万辆左右。汽车零部件贸易逆差达1037.7亿美元,出口额为935亿美元,进口额为1972.6亿美元。

汽车供应链高度复杂,由于北美自由贸易协定(NAFTA)和美墨加贸易协定(USMCA)等自由贸易协定,加拿大和墨西哥两国汽车工业几十年来一直与美国汽车工业紧密相连。

加拿大向美国出口汽车的同时,也大量进口美国汽车及零部件,双方贸易更趋均衡。此外,加拿大还是美国汽车的最大买家。2024年加拿大对美汽车出口总额为311.6亿美元,进口总额为232.4亿美元,逆差相对其他国家(如墨西哥-732.3亿美元、日本-389.3亿美元)明显较小。美国对加拿大的汽车零部件贸易顺差为100.2亿美元,是2024年唯一实现顺差的主要进口国。

值得一提的是,在与中国的汽车整车贸易中,美国处于顺差状态。2024年美国向中国进口10.7万辆车,对中国出口9.9万辆。贸易顺差为22.3亿美元,这也在美国的前十大汽车整车进口国中,只有与中国的贸易实现了顺差。长期以来,在整车领域,美国对中国整车贸易额一直呈现顺差。

有的人会以为,这是过去几年间受贸易战影响的结果,导致中国出口向美国的汽车变少。事实并非如此,早在2018年,特朗普在第一个任期内打响对华贸易战之时,就有接近中国汽车产业政策制定层的人士告诉《财经》从整车出口来看,中国向美国出口的数额远低于进口的数额,出口的也多是中美合资车企所产的汽车。

上述人士曾对《财经》直言,美国提高关税后,会搬起石头砸自己的脚。这会使得美国在中国的合资车企吃亏,最终只是会让日本、韩国、德国等分到一杯羹,美国车企和产业工人并不会得到好的结果。如今看来,一语成谶。

不过,在汽车零部件贸易上,美国对中国仍呈现较大逆差,进口总额182.6亿美元,出口总额22.6亿美元,贸易差额达160亿美元。中国在2024年美国汽车零部件主要进口国家中位列第三。

从产业链角度看,美国汽车产业对全球供应链的依赖程度远超政策制定者预期。墨西哥作为美国最大的汽车零部件供应国,2024年对美出口零部件达811.7亿美元,占美国零部件进口总额的41.1%。

如果说美国汽车本土生产逐渐停滞,那么是谁承接了这一需求呢?

无论是整车还是零部件,墨西哥都是2024年美国最大的进口来源国,贸易差额也最大。整车进口总额达785亿美元,进口数量为296.2万辆,贸易差额为732.3亿美元;零部件进口总额811.7亿美元,贸易逆差额423.3亿美元。

无党派的彼得森国际经济研究所(PIIE)分析认为,特朗普政府以“抵消贸易壁垒”为名推出的进口关税政策,本质上是对国际贸易中比较优势原理的根本性误解,误将双边贸易逆差简单归咎于外部壁垒,忽视各国因专业分工形成的自然贸易失衡(如美国进口高效生产的铝、出口优势产品飞机)。

关税战从未真的奏效

回顾特朗普的上一个任期,其曾在社交媒体上,挨个点评跨国车企,要求他们在美国建厂,以期为美国带来更多就业机会。并批评美国本土汽车品牌为何把产能转移到海外。

美国此次加征关税之举,回到了几十年前全球汽车业发展之初的贸易保护阶段。特朗普意欲逼迫所有汽车制造商在美国投资生产,提高美国本土零部件比例(如USMCA规定的75%区域价值含量),推动制造业回流。

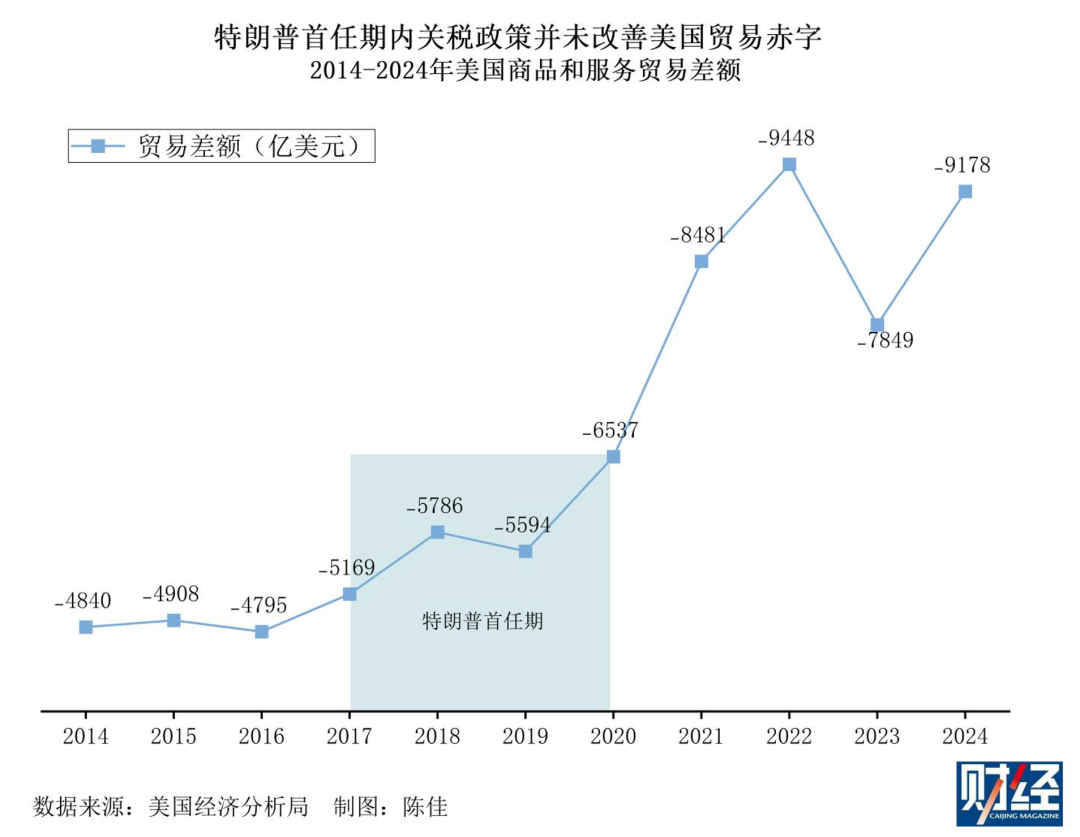

特朗普政府宣称通过加征关税可扭转贸易赤字,但特朗普首任期内(2017—2020年)贸易赤字并没有改善。美国经济分析局数据显示,2016年特朗普上任前,商品和服务逆差总额为4795亿美元,约占美国GDP(国内生产总值)的2.5%。在他征收关税后,2020年逆差增至6537亿美元,约占GDP的3%。

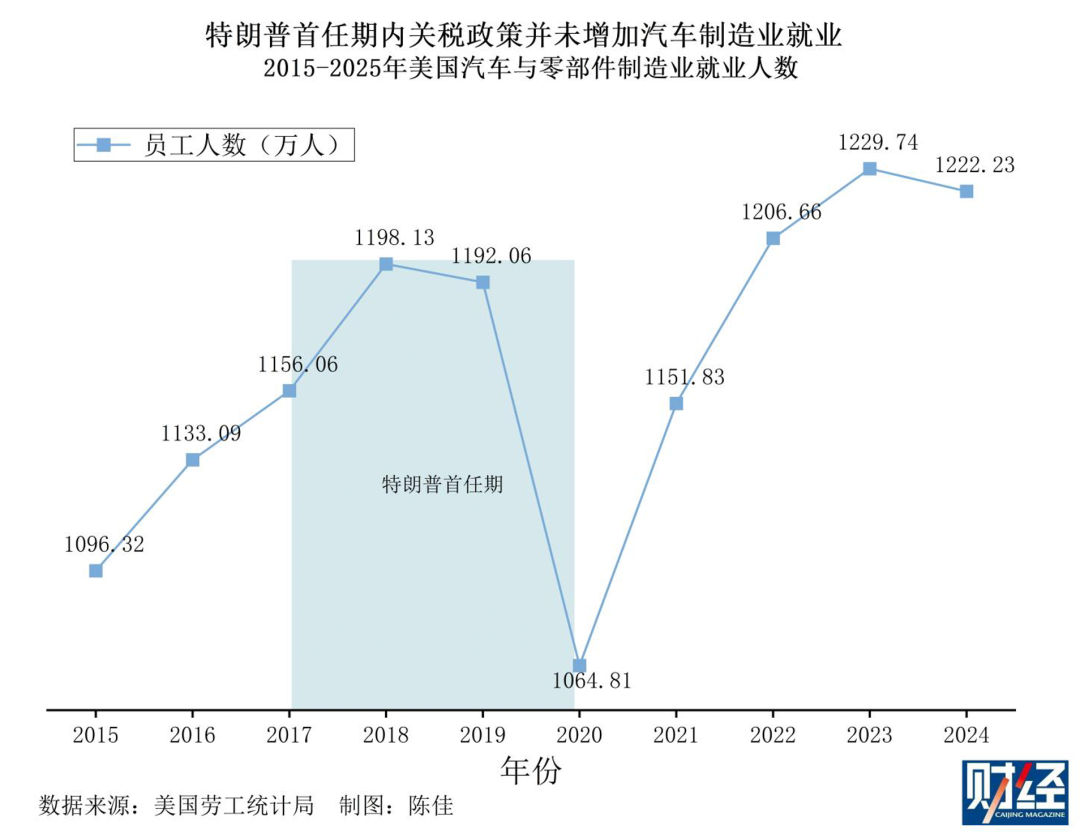

美国劳工统计局数据显示,特朗普首个任期内推行的关税政策并未显著提振汽车制造业就业。值得注意的是,2018年关税实施后就业增速已显疲态——2017年至2018年新增岗位42万个,而2018年至2019年非但未增长,反而流失6万个岗位,政策效力存疑。

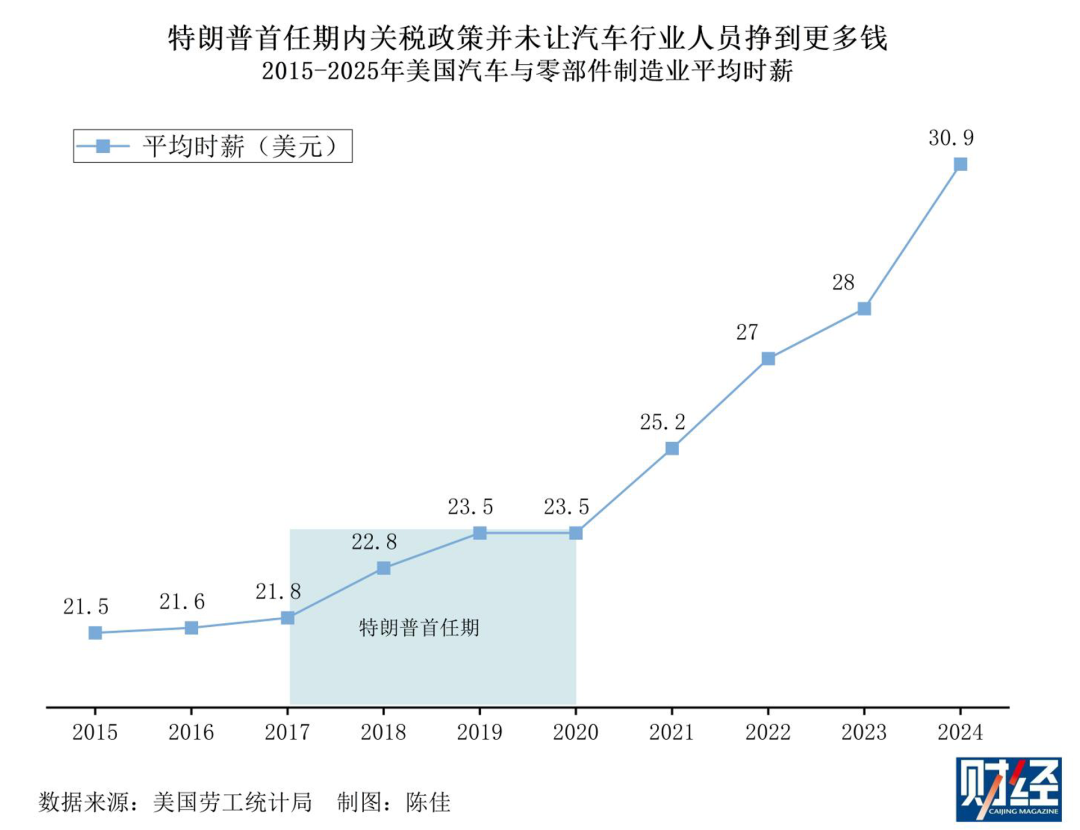

特朗普关税政策虽以“重振制造业”为名,但实际既未扭转就业波动趋势,亦未能抑制薪资上涨压力,反而通过推高进口零部件成本加剧行业通胀,最终形成“就业未稳、成本高企”的双重困局。

事实上,汽车产业链是高度全球协同的生意,得益于便捷的全球物流运输能力,从整车到零部件企业倾向于在具有成本优势、市场规模、工程师储备的新兴市场建设研发、生产中心,并把产品卖向全球。

如上这一切恰恰是经济全球化过程中,各国深度参与到全球价值链生产体系的正常发展结果,而美国却将此解读为美国国家安全面临重大威胁,并将由于其国内经济结构转变和高成本等因素造成的制造业空心化和一家独大局面被打破归咎于外国汽车工业的蓬勃发展。

在上海市开放战略研究中心(上海WTO事务咨询中心)、商务经济运行监测部主任谈茜看来,这是美国近年来泛化、滥用“国家安全概念”,将其从抽象的公共政策向具体的规制工具发展,日益成为美国涉外贸易政策层面上的制度手段,为其国内产业振兴构建边境护栏。