2022年,全球能源格局因新冠疫情、俄乌冲突以及地缘政治重塑而发生深刻变革。在此背景下,巴基斯坦出现了一场能源转型:太阳能装机快速增长。

这场转型既非政策主导,也并非因履行国际气候承诺而催生,而是由市场和消费者自身推动。面对持续上涨的电价和大幅下降的光伏组件价格,家庭、企业、工业用户及农户纷纷寻求更可负担的替代方案:分布式光伏。

市场推动的能源转型

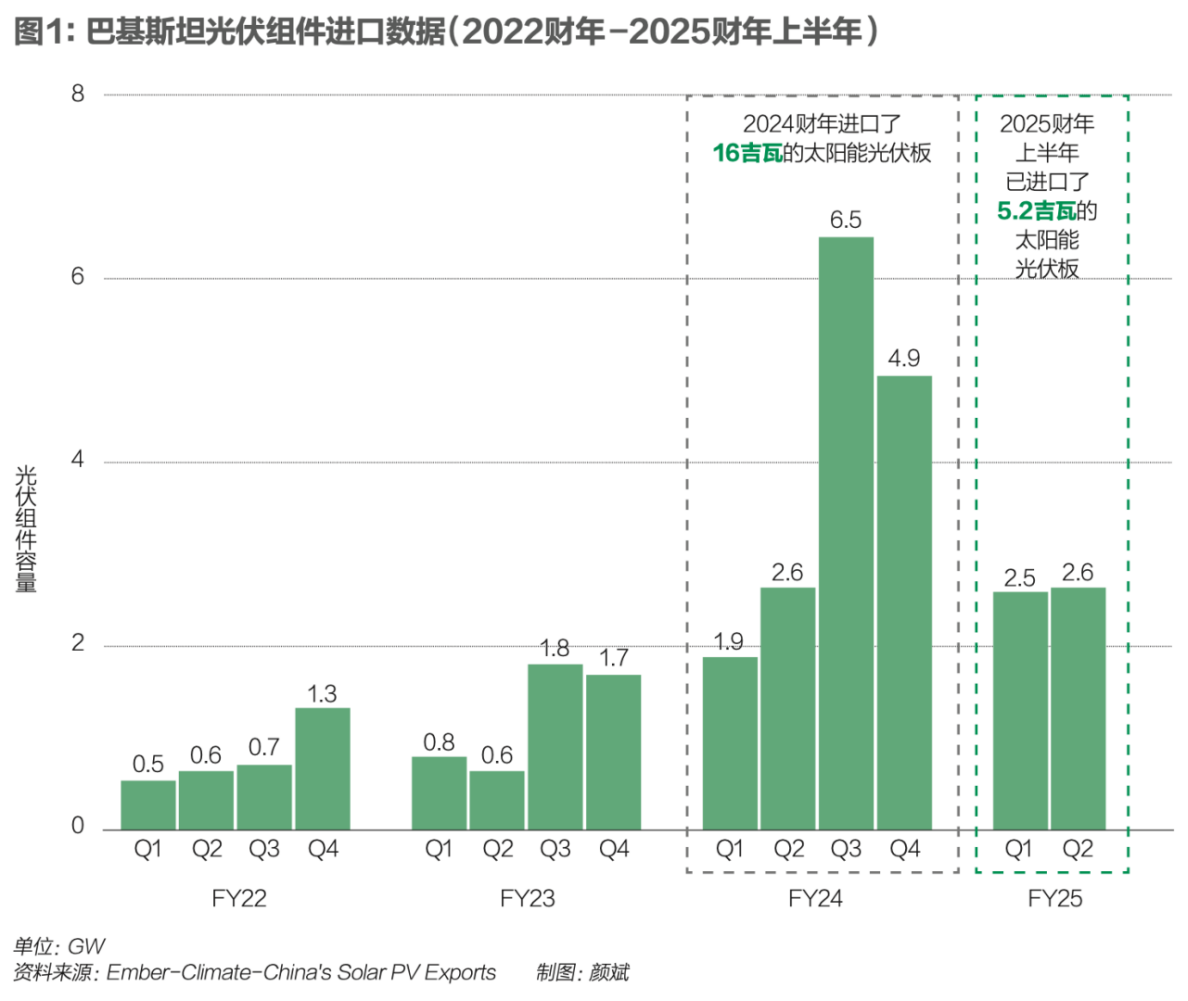

2024财年(巴基斯坦纳税年度,2023年7月1日至2024年6月30日),巴基斯坦进口了约16吉瓦光伏组件,这一规模相当于该国截至2024年6月总发电装机量(45吉瓦)的近三分之一。15吉瓦组件中,只有0.63吉瓦用于集中式光伏,其他都是分布式光伏。

过去三年,巴基斯坦电价上涨幅度高达155%,促使用户加速“脱网”。屋顶太阳能、小型商业应用及工业自发电成为主流选择。

受困于不稳定的电力供应和高涨的电价,工业用户已积极地转向自主发电,其现有太阳能自备电厂规模已超过2吉瓦,行业专家估算实际规模可能接近3吉瓦至5吉瓦。

农业部门亦迅速跟进,向太阳能水泵转型势头正盛。据估计,巴基斯坦目前运行中的农用水泵共有约150万到200万台,随着越来越多农民加速采用离网太阳能水泵,农业正成为太阳能应用最具增长潜力的领域之一。即便是城市小商户与居民家庭,也在长期电力供应不稳定的困扰下,日益依赖光伏系统。

中国——转型关键推手

中国占据全球光伏制造97%的产能,并贡献了全球集中式可再生能源新增装机量的三分之二。从中国进口的光伏产品成为了巴基斯坦此次能源转型的关键推动力量。中国在国内外进行的大规模投资与技术进步,显著降低了可再生能源技术的成本,尤其使全球南方国家能够负担能源转型的成本。

除了太阳能,中国在电池制造领域也拥有主导地位,掌握了全球一半以上的锂电池产能,为储能解决方案的普及提供了关键支持。从通过低成本的光伏板帮助津巴布韦农村实现电气化,到墨西哥和泰国对中国电动车的大规模采用,再到巴基斯坦的“光伏热潮”,中国的清洁能源技术正在重塑全球能源格局。中国不仅塑造了全球能源转型,还主导了其速度、规模与经济性。

然而,中国在帮助他国实现能源转型方面的角色却鲜少被承认,常常被其“全球最大碳排放国”的身份所掩盖。中西方之间的地缘紧张也进一步弱化了中国作为全球能源转型关键推动者的形象。随着美欧加紧对中国光伏产品的贸易限制,亚洲成为中国制造商寻找新市场的关键地区。

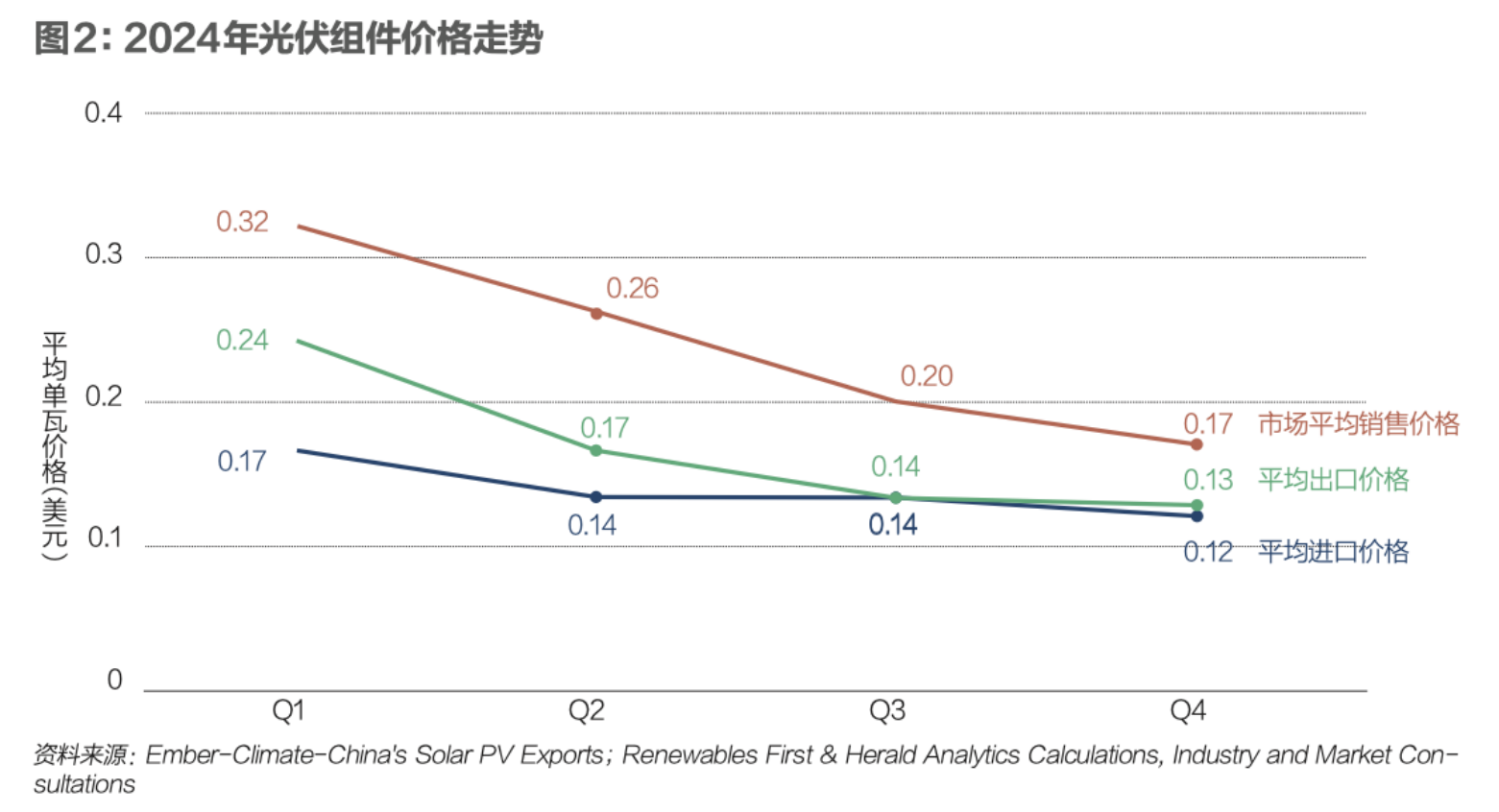

巴基斯坦因其与中国接壤的地理优势、太阳能免关税准入政策以及快速增长的市场需求,成为中国光伏企业“产能出海”的天然目的地。随着大量中国光伏组件以极具竞争力的价格涌入市场,太阳能对巴基斯坦的经济影响已变得不可忽视。至2024财年,当地光伏组件价格几乎腰斩,太阳能从“选择”变为“必需”。

在一个电网电力既昂贵又不稳定的国家,太阳能的经济性优势非常明显:家庭和企业几乎可以在短短几年内收回安装太阳能设备的投资。据能源经济与金融分析研究所(IEEFA)研究,一套典型的10千瓦户用并网太阳能系统,其投资回收期为两年至三年,而且更大装机容量系统的投资回收期更短。在巴基斯坦卢比贬值和燃料价格上涨的背景下,太阳能也成为一种规避经济风险的工具。

市场主导下的系统性挑战

巴基斯坦的“光伏热潮”不仅是一个国家层面的现象,更预示着全球南方国家未来的能源转型路径。这是一个由消费者主导、非政策强推的去中心化的能源转型案例。然而,这一转型的规模和速度也暴露了巴基斯坦电力体系深层次的结构性问题,这可能会削弱正在进行的转型。

由于电费过高,巴基斯坦电网侧的用电需求正以每年10%的速度下降,但政府仍需向化石燃料电厂支付高额容量电费,这令电力部门的财务压力日益加重。此外,巴基斯坦陈旧的输配电系统难以应对供需波动,白天太阳能发电导致电网需求下降,夜晚又出现电网需求激增的“鸭子曲线”现象,给电网管理带来巨大挑战。

根据巴基斯坦可再生能源智库Renewables First的分析,2024财年进口的光伏组件全面部署后,巴基斯坦夏季日均电网需求将减少13.62%,冬季将减少高达28%。这将加剧电力系统在不同季节间的供需不平衡,特别是冬季电力过剩与调度压力的问题将更加突出。

解决这些挑战需要对电网灵活性进行投资,并进行管理制度改革以淘汰过时的容量支付机制,同时发展本地清洁技术供应链以降低对进口设备的依赖,从而使巴基斯坦的能源转型更可持续。若不立即采取措施,不仅将拖慢巴基斯坦能源转型,而且可能会造成资源浪费、成本上升等难以逆转的长期经济困局。

中国未来的角色

在此次转型中发挥关键作用的中国,眼下面临一个战略抉择是继续作为光伏设备的被动供货商,还是主动成为巴基斯坦等全球南方经济体清洁能源未来的共建者。

若希望产生真正的影响,中国必须进一步拓展合作模式:从硬件出口商转向成为巴基斯坦可再生能源部门的股权投资者、战略出资方与技术合作伙伴。中国亟待在更广泛的范围内深度参与。巴基斯坦可再生能源部门目前在电网现代化、储能系统以及本地供应链这三个领域存在直接投资机会。

其中,电网投资最为紧迫。

一个鲜明的对比是,巴基斯坦电网输电损耗高达16%,而中国仅为4.37%。尽管巴基斯坦计划未来十年投入80亿美元扩建输电系统,但这远远不够。相比之下,中国仅2022年一年的电网投资就高达1660亿美元。若能借助中国的专业能力,巴基斯坦可显著降低输电损耗、升级陈旧基础设施,并将可再生能源与电网无缝融合。

要为这些升级提供资金,需要大胆且创新的工具。熊猫债便是一个可扩展、具有成本效益的融资方案。截至目前,熊猫债累计发行规模超8000亿元,月均交易量超500亿元。巴基斯坦财政部长近期宣布最早将于今年6月发行首批熊猫债,这一举措与中国推动人民币国际化的目标高度一致。

但项目融资的成功不止于“发债”,更在于帮助提升巴基斯坦作为国际投资市场的信誉。若能跳出政府间合作(G2G)框架,为熊猫债在巴基斯坦建立更广泛的市场认知,便有可能吸引更多海外投资者,从而解锁可再生能源、储能、生产制造等领域的更广泛的投资机会。定向投资可以支持包括储能系统、可再生能源制造设施、巴基斯坦工业部门能效升级等在内的项目。

此外,中国亦可推动关键技术与产业能力向巴基斯坦转移。

过去五年,巴基斯坦99%以上的光伏装机依赖于进口中国组件——这一依赖不但不可持续,也制约了本地产业的发展。中国在越南和马来西亚投资建立可再生能源制造中心的成功经验可以在巴基斯坦复制。中巴合资项目可以专注于生产面向南亚和非洲市场的小型光伏组件与风电设备,这些产品虽然在中国国内需求不大,却在全球其他市场至关重要。

对中国而言,帮助巴基斯坦实现光伏组件的本地化生产,不仅有助于减少巴国债务、强化双边贸易,也可为中国企业拓展海外出口新通道。通过帮助全球南方国家从进口驱动型经济向出口导向型经济转变,中国不仅可以扩展其在新兴市场的影响力,而且可以加强其投资的稳定性。

中国在全球锂电池产能中的占比高达75%,这也是双方战略合作的另一个切入点。与其仅向巴基斯坦出口电池,还可以支持其建立本地化制造能力,开发更适合本国国情的储能解决方案。

印度正通过政策支持和合资企业推动电池发电量在2030年前突破50吉瓦时,巴基斯坦亦可借鉴这一经验,在中国协助下走上类似道路。这将有助于巴基斯坦稳定电网、优化可再生能源整合,同时也能增强系统韧性。

对中国而言,支持巴基斯坦储能行业也将为中国的原材料、技术和专业知识创造长期需求,在强化中国在不断发展的储能市场的领导力的同时,也能为中国带来持续的商业利益。

这些举措不仅能应对巴基斯坦能源挑战,更是中国推动全球能源转型的关键一步。如果中国希望确立其在全球南方能源转型中的领导地位,就需要帮助合作国家克服系统性障碍,而不仅仅是出口光伏板。全面的合作模式——包括股权投资、技术转移与生态系统发展——在确保可持续转型的同时,也将提升中国在全球能源转型叙事中的领导地位。

(作者为巴基斯坦能源与环境智库Renewables First研究和合作网络经理;编辑:韩舒淋)

216.73.216.31