(图/喜马拉雅)

警铃骤响,倒计时紧张跳动,镜头下,消防员利落地套上防火服,纵身跃入消防车;另一边,卡车司机孔龙震动情讲述他的故事,镜头扫过画作,感受“从灵魂中吐出的墨汁”……“播客视频化”让这些截然不同的生命律动,既听得真切,又看得分明。

当下,在信息爆炸与内容碎片化的双重夹击中,一场“深度内容复兴”正在悄然发生。2025年,喜马拉雅与太平洋产险联合打造的国内首档播客视频化节目《行走的思考》,以12期内容、6段人生旅程、近2000万播放量,累计曝光近3亿的成绩,助力太平洋产险获得销售线索与保费转化的直接增量,开创了“视听融合叙事+品牌价值共振”的行业合作新范式。这档节目如何成为行业转型标杆?其背后隐藏着怎样的商业逻辑与社会价值?

一场视听融合的“战略抢跑”

《行走的思考》由知名播客《故事FM》主理人爱哲对话6位不同行业的人物,从“听讲述者的声音”到“走进他们的生活”。

节目通过电影级制作团队、多机位拍摄,将消防员王彦升的火场逆行、卡车司机孔龙震的画笔救赎、女船长詹春珮的浪尖救援等故事,以声画交织的形式呈现。观众不仅能听到哽咽的停顿,还能看到人物颤抖的双手和坚定的眼神,情感共鸣被无限放大。

喜马拉雅选择在2025年推出《行走的思考》并非一次简单的内容更新,而是对全球媒介演进节奏的精准卡位。过去几年,Spotify 先后收购Gimlet Media、The Ringer等播客相关公司,并推出“Video Podcast” 功能;YouTube 更是把Podcast 设为一级分类。海外两大巨头同时加注,意味着“视听融合”已从边缘实验变成主流赛道。

2024年10月,Joe Rogan发布与特朗普对话的视频播客,48小时内在YouTube播放量超3500万,成为当季最具影响力的播客事件之一。

反观国内,播客视频化还处于起步阶段,行业生态远未填平缺口。市场真空的背后其实是“缺系统、缺标杆、缺变现模型”的三缺困境。目前多数平台的内容仍以碎片化、竖屏为主,难以承接 30 分钟以上的深度访谈;传统长视频平台又缺少原生播客基因,导致创作者分散、品牌投放无标准可循。

当行业普遍处于“先做内容再谈变现”的摸索期时,喜马拉雅已凭借《行走的思考》完成了“战略抢跑”,率先用全链路、高完成度的作品告诉行业:播客视频化在中国不仅可以做,而且可以做得系统、商业、可持续。

可以看出,喜马拉雅已将播客视频化作为平台的战略必然。一方面,当前多数年轻用户将视频视为增强参与感的工具,这种习惯变革倒逼平台需要适配多任务场景,例如,通勤时听音频、居家时看视频,用户需要“听看双轨”的弹性选择。另一方面,视频化不是对播客的背叛,而是通过视觉语言拓宽叙事边界,用声音承载思想密度,用画面赋予情感穿透。

爱哲也观察到,在北美、欧洲等主流市场,视频播客已度过早期试水阶段,中国的播客视频化正在探索符合中文受众消费习惯的形式。

在探讨这一创新形式的差异化优势时,爱哲指出,播客视频化是从播客用户需求出发的尝试,服务于原本就习惯深度内容的受众,而非迎合快餐化消费。“人类不可能像金鱼一样只有7秒记忆,大家可能还没有找到一个真正受欢迎的长内容形式,而播客是最适合来探索的。播客视频化保留了音频内容的深度叙事和长内容形态,这与主流短视频的碎片化逻辑形成鲜明对比。”

在播客视频化赛道上,中文播客最大的平台喜马拉雅自带“起步即冲刺”的先天势能。

从内容生态来看,截至2023年底,已经累积了包含459个品类的4.88亿条音频,总内容时长超过36亿分钟,包括网文、个人成长、历史人文、亲子情感、商业财经、娱乐等领域,满足各年龄段用户的不同需求。

从用户黏性来看,3亿月活把通勤、睡前、车载等高情绪浓度场景全部占据。当别家还在用算法找情绪时,喜马拉雅已经用场景、内容和技术把情绪做成可复用的商业资产。

从核心用户群来看,拥有以白领、家庭中坚力量为代表的高价值人群,他们在面对职场转型、家庭责任、人生风险等共同课题时,渴望看到真实的故事,获得启迪和力量。由此,《行走的思考》应运而生。

喜马拉雅将故事从音频无缝升维到视频,既保留情感陪伴,又新增视觉冲击,可谓水到渠成。

(图/喜马拉雅)

内容为桥的商业价值升维

从最初设想到落地执行,《行走的思考》的成功离不开平台、主播与品牌的共同努力。喜马拉雅作为音频领域的引领者,像枢纽一样连接各方,促成节目诞生。

在实践中,喜马拉雅兼具“内容革新”与“价值连接”双重角色。作为“内容革新者”,节目突破了国内传统播客静态访谈模式,结合国际趋势首次采取了“动态行走叙事”,将消防站、卡车驾驶舱、公务船舱等真实场景转化为叙事场域。

作为“价值连接者”,喜马拉雅与太平洋产险共同定义了“视听融合+品牌共振”的行业新范式。节目中,“太平洋产险”品牌以“口播+价值契合”实现软性曝光。例如,消防员故事与“守护”理念呼应,公益项目传递“责任”内核,品牌不再是广告符号,而是以有温度的内容为载体,去探索真实人生与风险管理意识的情感联结点。

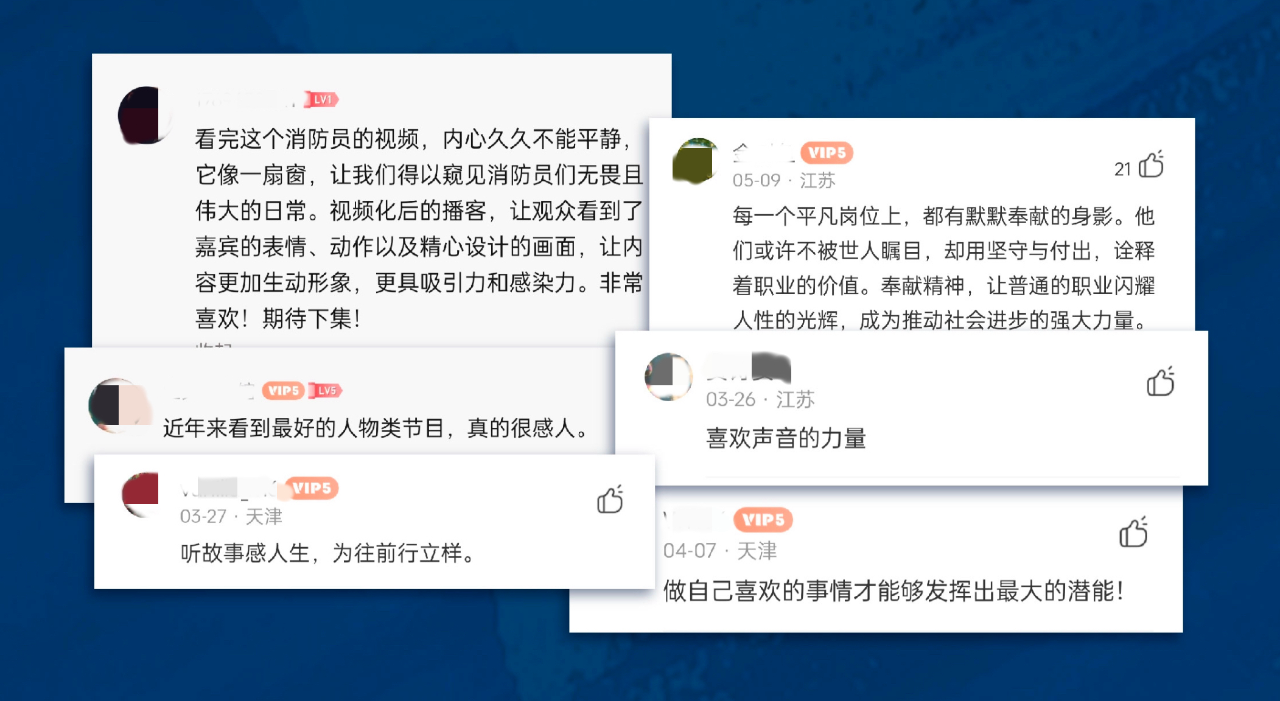

播出后的用户调研显示,80%的观众因节目降低了对保险的抵触感。有用户留言:“视频化后的播客,让观众看到了嘉宾的表情、动作以及精心设计的画面,让内容更加生动形象,更具吸引力和感染力。”也有用户表达共情:“跟着声音踏上这段‘行走’的旅程,仿佛自己也成了故事里的行者”“未雨绸缪是一种智慧,也是一种力量”。

《行走的思考》部分用户评论(图/喜马拉雅)

节目评论区高频出现的正能量情感反馈,恰恰印证了《行走的思考》“叙事价值植入”策略的有效性,以及喜马拉雅“内容驱动商业化”模式的可行性。

值得注意的是,《行走的思考》用户群体中,31-50岁核心客群占比85%,同时也有Z世代弹幕称“这才是真正的偶像”。这也证明了真实叙事能够打破年龄壁垒,在商业层面,实现品牌温度沉淀与商业转化远超硬广的性价比。

当喜马拉雅声波与太平洋产险的保障承诺在真实故事中交汇,《行走的思考》不仅为播客视频化提供了可复制的商业样本,更将商业合作升维至“内容价值-商业回报-社会效益”三位一体的高阶范式。

对于品牌方而言,则实现了从“销售者”到“社会价值共建者”的升维。播客视频化通过“真实记录+专业制作”重构叙事逻辑,为品牌提供更立体的表达空间。这种商业可行性的底层逻辑,正是喜马拉雅提出的“内容即服务”新范式:用户不是在消费广告,而是在体验一种与自我命运相关的智慧。

用“慢内容”换“深信任”的稀缺洼地

12期节目全部上线后,喜马拉雅联合太平洋产险在上海外滩老码头打造了一场线下思想展,将声音转化为可触摸的体验,进一步放大社会影响力。

思想展现场(图/喜马拉雅)

爱哲将访谈的桌椅搬到展厅中央,6期故事主人公齐聚现场,观众戴上耳机可再次聆听节目的原声片段,摘下耳机,就能与嘉宾面对面畅聊,继续未完的追问。此时,观众与嘉宾之间没有舞台高差,只有触手可及的信任温度。

这场线下展看似是项目完结,其实它把“听完即走”的流量升级为“坐下深聊”的留量。线上内容、线下场域与品牌议题在此交汇,沉淀为可长久运营的情感资产。

如今,流量正变成一场零和竞价:品牌被迫在同一批用户、同一类素材、同一套算法里拼低价、拼完播、拼即时转化。结果往往是“一爆即沉”,预算烧完,人群即散。

与之相反,播客视频化把叙事拉长,把主播人设、故事场景、品牌议题三线合一,用户为内容停留,也为内容买单;品牌方一次投放即可沉淀可复用的内容资产、可持续追踪的LTV数据。可以说,在短视频的“价格战”里,播客视频化正成为广告主用“慢内容”换“深信任”的稀缺洼地。

Edison Research在《2024 年播客消费者》报告中指出,播客已经成为美国的主流媒体平台,吸引了越来越多参与度极高的受众;播客听众是广告商梦寐以求的受众,因为他们富裕且受过良好教育;播客行业拥有帮助广告商与消费者匹配的指标。

Edison Research《2024 年播客消费者》报告(图/喜马拉雅)

在国内,《行走的思考》正是把“好内容”做成“好生意”的教科书式示范,它用一档节目,把创作者、品牌方和平台同时推向增量高地,让播客营销跑通了“内容即资产”的完整闭环。

同时,喜马拉雅还打造了“一站式营销解决方案”——蜜声平台,帮助播客创作者撮合商单,给予内容创作建议与支持,并通过算法优化内容分发及效果追踪,通过平台服务让创作者接单更高效更省心,帮助主播实现“内容价值-商业回报”闭环。

为进一步扶持创作者变现,喜马拉雅于2025年推出“分贝计划”,主播将有机会接取更多商业订单、参与更多激励赛事,并获得更多的合作佣金与流量扶持。

数据显示,截至2023年,喜马拉雅活跃内容创作者达290万,平台帮助超过15.7万名第三方IP合作方和内容创作者获得了14亿元的内容分成收入。2023年6月,喜马拉雅获 Apple 播客中国大陆唯一托管认证;次年携35档付费订阅频道及数千个节目登陆 Apple 播客,为创作者打开全球商业通道。

随着AI能力持续升级,喜马拉雅正将这场始于声音的变革,延伸至更广阔的商业与社会价值领域。播客视频化不是对音频的背叛,而是一场对“注意力经济”的战略抢滩。

正如爱哲所说:“短暂的相遇与停留,留下了最真实的思考与感动。”当技术赋能内容,当商业拥抱温度,声音经济的未来,正在这些真实的生命故事中徐徐展开。