过去十多年,中国电商以惊人的速度扩张。从“双11”的全民狂欢,到即时零售和直播带货的无处不在,线上化被视为零售现代化的代名词。我们几乎习惯于将“电商渗透率”——中国社会消费品零售总额中的电商占比——视作数字经济的核心指标。

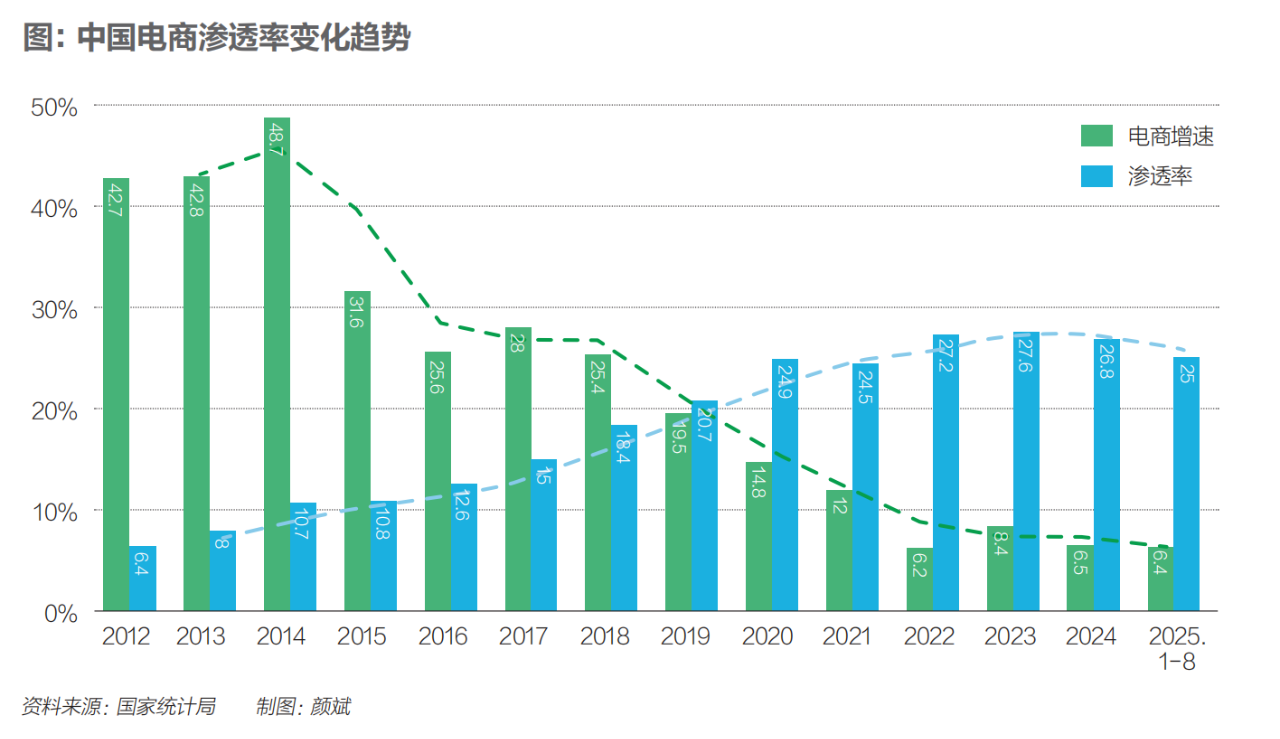

2024年2月,阿里巴巴董事长蔡崇信预测:未来五年中国电商的渗透率将超过40%,但接下来的数据走势正好相反。国家统计局数据显示,2024年电商渗透率从2023年的27.6%回落至26.8%,2025年1月至8月的电商渗透率更是停滞在25.0%。

面对这一回落,有人忧虑“增长红利见顶”,有人解读为“互联网消费降温”。但从结构经济学视角看,这种“停滞”并非衰退信号,而是消费社会成熟的标志——它意味着中国的消费结构正在发生深刻转型:从“商品社会”走向“服务社会”,从“交易驱动”走向“体验驱动”。

电商渗透率的结构性上限

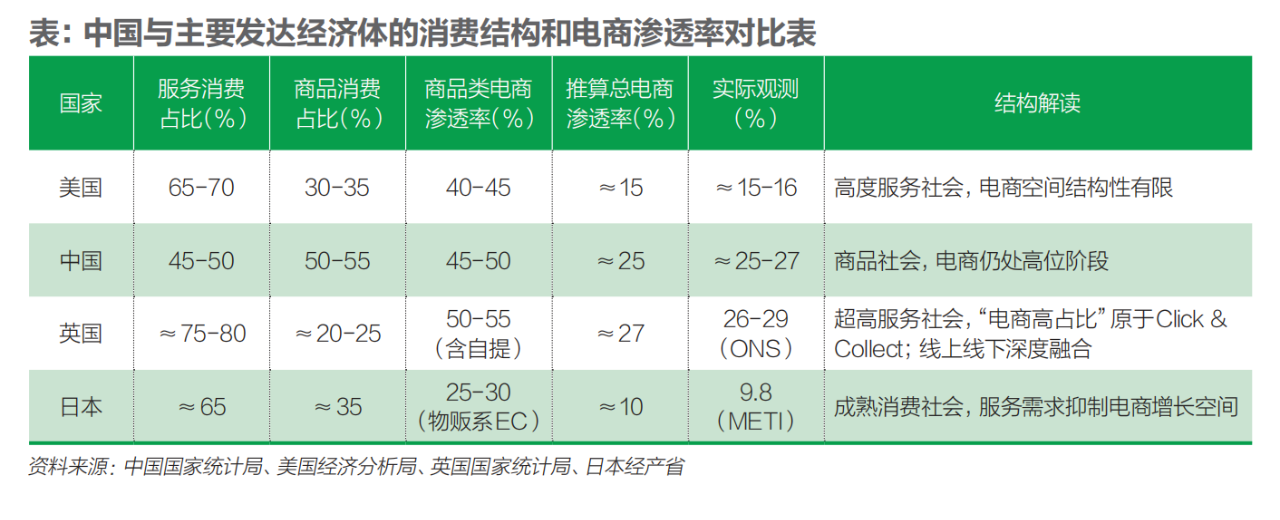

根据中国国家统计局、美国经济分析局(BEA)、英国国家统计局(ONS)及日本经产省(METI)的数据:

在中国,服务类消费约45%-50%,商品类约50%-55%;

在美国,服务类消费约占65%-70%,商品类约30%-35%;

在英国,服务业产出约占经济总量的79%,居民消费中服务类支出亦远高于商品类;

在日本,由于高龄化与服务密集型产业特征,服务消费比重同样稳定在65%左右。

换言之,在美英日等国,居民的钱更多花在医疗、教育、住房、旅游、金融等服务领域,中国居民的支出仍以实物商品为主。

所以,电商渗透率的“上限”,由商品类消费的比重决定。一个经济体越发达、越成熟,居民支出越倾向于“体验性”与“服务性”消费,而“商品性”消费占比相对下降。这意味着电商渗透率的“上限”由商品消费的比重决定。

这个关系可以用一个简单的结构公式表达:

电商总渗透率≈商品消费占比×商品类电商渗透率

以此计算:

在中国,若商品消费占55%,商品类电商渗透率可达45%-50%,则总电商渗透率约25%;在美国,商品消费仅35%,即便商品类电商渗透率达40%-45%,总渗透率也仅15%-16%;在英国与日本,这一规律更加明显,日本电商的渗透率不到10%。

电商的“增长极限”取决于服务化进程

2024年英国线上零售占零售总额的27.2%,疫情后虽高位运行,但已进入26%-29%的结构平台期。

与之相对应的是英国长期的高服务化结构:服务业产出约占经济总量79%。这意味着,可被电商化的商品支出已经接近自然上限。

特别值得注意的是统计口径的差异。英国国家统计局在计算线上零售时,将“网上下单+到店自提(Click & Collect)”也计入线上销售;而在中国的统计口径中,电商通常指“线上下单+物流配送到家”的完整链路。这种差异使得英国的电商占比“看起来更高”,但其中有相当一部分其实是线上下单、线下完成最后一公里的自提模式。

最典型的例子是英国的John Lewis百货。其电商销售占比可高达60%-70%,但公司披露约97%的订单由顾客自行到店提货。这说明英国高电商占比的背后,并非传统意义上的“线上零售替代线下”,而是线上线下深度融合的零售生态。

美国商务部数据显示,2025年第二季度电商销售占零售总额16.3%,且近两年稳定在15%-16%的区间。这与美国消费结构中“服务约占三分之二、商品约占三分之一”完全匹配。

日本则是另一种典型。根据日本经产省公布的2024年数据,B2C物贩系EC(E Commerce)渗透率为9.8%,同比增加0.4个百分点。在一个电商基础设施极为完善、物流高效、支付体系成熟的社会,电商占比仍保持在个位数区间,说明日本社会的高服务消费结构本身限制了电商总量的上升空间。

电商的优势在于可标准化、可复制、可规模化,标准化的商品可以仓储、运输、比价,因而“线上化”成为自然选择。

但当消费升级到教育、医疗、健身、美容、娱乐、餐饮等领域时,体验性与服务性消费上升,交易开始脱离“标准化”范畴——这些体验型、关系型服务无法完全线上化。

也就是说,电商在“商品社会”中能够高速成长,但在“服务社会”中必然趋缓。

这并非电商的衰退或企业经营的问题,而是经济结构成熟的必然规律。当经济从“生产导向”走向“体验驱动”,当消费者的时间价值、社交价值、情感价值占比上升,电商的“天花板”其实标志着一个社会进入更高层次的消费文明阶段。

英国、日本、美国的经验表明——当一个经济体的服务化率超过60%,电商占比自然趋稳;而中国2024年26.8%、2025年前八个月25%的走势,正说明中国零售业正在从商品化向服务化转型,这不是“停滞”,而是成熟的信号。

如同工业化的尽头是服务化,服务化的尽头是体验经济——电商的“见顶”恰恰是消费社会成熟的标志。

电商占比不是越高越好

中国零售业长期将“线上化率”“电商渗透率”视为衡量现代化的指标,但事实正在提示我们:并不是这个指标越高越代表先进,而是意味着经济仍然停留在“商品社会”的阶段。一个经济体越发达,服务消费占比越高,电商占比自然越低。

这意味着,未来零售的竞争焦点不再是“线上份额”,而是:

- 服务消费的质量提升;

- 线下体验的再造;

- 无形价值(信任、忠诚、尊重、沟通、品质)的创造。

这些才是未来零售业的真正竞争力。在“交易让位于体验”的时代,购物中心和实体商业不再只是卖场,而是服务平台、社交空间与生活方式的容器。中国零售的真正转型,不在“线上”,而在“线下与线上的融合与再定义”。

当我们讨论电商、零售或消费升级时,讨论的其实不是技术问题,而是社会结构的演变。

工业文明让我们习惯于“商品逻辑”——标准化、复制与规模,而后工业时代的竞争,正在遵循“服务逻辑”——体验、沟通、价值与信任。

当消费从“拥有”转向“感受”,当资产从“规模”转向“品质”,中国零售业将完成一次结构性跃迁——从交易社会走向体验社会。中国零售业的未来,不在于更高的电商渗透率,而在于更深的体验力。

(作者为商业地产与零售资产管理专家;编辑:马克)