文/ 陈超美

无论是银行还是P2P,只要是从事金融产品业务,风险管理的最核心原理是一样的,只是双方运营的模式不太一样,各自的渠道不一样而已。

当然,也有新的技术因素。对于P2P模式中的信用风险评估,由于接近大数据的环境,我们调试模型要更快,要测试这些数据的来源,查看信用风险相关信息的评估值,进而提高数据模型的准确性、敏感性和稳定性。

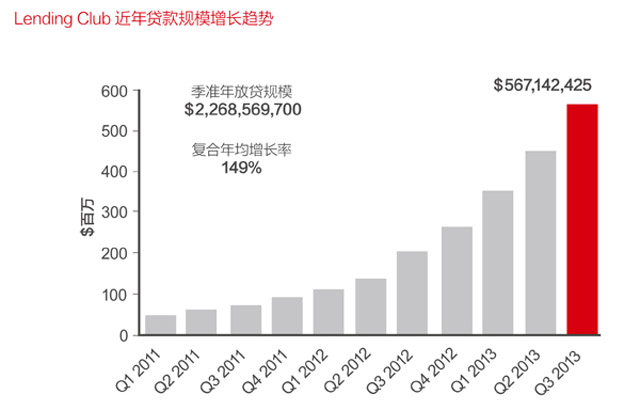

回顾美国P2P行业管理的摸索过程,应该是从上世纪末开始。当时网络公司发展起来,线上银行、电子商务及电子信贷随之而来。2004~2007年,P2P创新公司陆陆续续发展起来。当时也没有监管和统一标准,各家都在利用美国基本信用体系,开发技术平台,加之人工审核,探索和调试风险控制模式。后来因为遇上金融危机,政府监管部门很快做出反应。在这种情况下,最后就存活下来几家,后来都在进步和发展。

目前,Lending Club的管理方式是,Lending Club 的信贷项目是通过合作伙伴银行Web Bank(Utah, USA) 实施的。Web Bank 受美国FDIC(联邦存款保险公司)监管,我们所有的信用政策和审核流程都经由Web Bank 审批。所以,虽然美国监管机构没有对P2P行业的风险控制做特型要求,但我们依然遵守Web Bank 对风险控制的要求。Lending Club 也受美国SEC(证券交易委员会)监管。对于Lending Club来说,基本上不存在挤兑风险,我们不吸收存款,而且投资人的帐户为第三方银行管辖。另外,收益权证可以在二级市场交易。

P2P企业完全依靠自律很难形成统一评估标准,这样会影响公平竞争及健康发展。而对于政府的监管,中国有些从业者认为不能管得太死。我个人很尊重(或者习惯)政府监管。创新行业找到相应监管规则有一定难度,但是金融业务的基本原则(fundamental) 还是有通性的。监管程度的掌握,很大程度在于对创新的理解和行业的自律能力。在美国,我们也在努力与政府监管机构进行对话与沟通。

同时,还应该看到,没有风险就没有生意做,关键在于识别和管理。风险大小有不同的管理方法,但逃避不了。我很敬佩国内同业同行的创新和进取,希望能共同努力探索完善这个创新行业的风险管理机制。