我们正在看一场历史的大戏。大戏里面有各种各样的情节与各种各样的曲折,但是对我们来讲,这个大戏实际上有两个最根本的曲线,这两条曲线是呈相反方向。

一个是中国的经济发展的速度和政府财政收入的速度,这条曲线是往下走的趋势,这是不以人的意志为转移的。不管GDP增长是8%也好,还是GDP是6%、5%也好,这个速度是在下降。而且经济增长速度下降的时候,政府的财政收入也呈下降趋势,而且是不成比例地下降。

今年前几个月,中央财政收入与去年相比已经是负增长。地方财政收入还在增加,但是它的增加速度只有去年同时期的一半。另外一条线是相反方向的,就是开支的需求,这个曲线是朝上的。这里面最根本的驱动因素就是人口的变化,人口的老化。最主要的就是养老,还有一个就是医疗。所以这两条曲线是制定所有政策的参考基础,是基本的国情,我们幕后的大戏的梗概就是这两条线。

基于这两条线,作为一个社会科学研究工作者,作为政策研究的学者,很感激CHARLS团队能够把这个跟踪调查做出来。

我们中国在过去十年经济快速增长、财富快速膨胀的过程当中,做了很多硬件投资,花了很多钱建了高速公路,建了机场,建了高铁,建了高楼,建了很多大学,包括航空母舰、北斗导航系统,但是这些东西最后都要落实到人的身上。

我觉得我们中国在做社会科学研究,以及做公共政策研究方面应该建立这样的“北斗系统”。我们有航空母舰,但航空母舰对于我们了解今后经济的发展,对于了解今后医疗开支,对于了解人类的健康,它的贡献和CHARLS调查所能产生出来的结果是没有办法比拟的。

所以,我们现在把钱都花在建机场上,花在硬件设施上,应该反思。要开始考虑更重要的问题是公共政策,经济里面更大的一块是我们要了解下面的各种事实和因果关系。在这方面来讲,CHARLS起到了先导作用。

我知道,我们国内有很多其他的调查,包括北京大学调查中心做的中国家庭动态跟踪调查,有我刚卸任的中国人民大学的中国综合社会调查,以及复旦大学做的长三角80后的跟踪调查等等,都非常重要,但从整体意义上讲,没有一个调查能够比得上这个调查。

一方面是因为这个调查含有大量的信息和它的跟踪性,当然下面的跟踪户会非常困难,费用会非常大。还有一点是其他调查基本上不具备的,它有直接的国际比较性。

另一方面,健康、就业、经济相互之间的关系是具有中国的特点,但是有很多是通过直接与国际比较才有意义的,这方面我觉得是一个巨大的工程。因为是学者在做,所以可信性和质量也比较高。

国家统计局每十年做一次全国人口普查,国家计生委有一个巨大的妇女信息系统,花了不知道多少钱,都是一掷千金,但是做出来的结果往往一看就不行。

有两个调查,一个是2006年他们做过一个生育调查,还有流动人口调查,北京大学郭志刚教授拿来一看,就发现调查上来的人口结构和普查结果都没办法对应,出来的结果不仅是错误的,而且有误导性,误导政府决策。比如说2006年的调查,计生委调查做上来以后,因为得到的妇女分母小,最后得到的是生育率反弹,把这个结果给中央,建议进一步控制生育。花了很多钱,最后得出来的是“祸国殃民”的结果。所以,现在是时候对社会公共政策研究投入了,对诸如健康研究等,要进行社会科学的投资,而且应该把这种投资放到学校。

关于中国人口老龄化的挑战,我想讲两点。

第一是我们所面临的老龄社会,实际上有两个方面的问题,我们现在对老龄社会关心很多,主要是怎么样养老,大家认为老龄社会是老年人的问题,这只是其中一部分故事。更重要的是在全球包括中国都面临的老龄社会,在人类社会中正在发生怎样的历史性变化,在现在人可以活得很久的情况下,怎样有一种新的经济增长、社会治理和政治管理的新制度。这是一个全球都没有解决好的问题。

我们以前是人均期望寿命75岁,绝大部分人最后就是work until you drop(工作到死),像农村现在的老人一样,七八十岁还在干活,现在已经不是这样了。所以在这种情况下,怎样能够重新组织社会。比如,现在非常担心低生育率,人们不生孩子。这个和我们现在社会种种组织有很大关系,人们为什么不生孩子?这里面有很多原因。

一个是因为大家觉得可以活到60岁、70岁、80岁,所以我很可能要工作到60多岁,我没有必要很早地去工作,而且现在妇女可以去读书,所以就一直在学校里,不需要很早地结婚。但是我们的生物钟,特别是女性的周期还没有进化到与这样的期望寿命相对应地延长,所以到了40岁以后想生孩子可能生不了。

另一方面,我们觉得二三十岁的人很幸福,但是二三十岁的人觉得压力很大。实际上现在过得比较好的是六七十岁的人,他们手里相对有很多财富。因此,我们没有认识到,怎么样在老龄社会这个背景下有一种新的经济、社会、政治模式。

第二个方面就是关于养老问题。中国经历着一个很快的变化,这里面有很大的代际变化。

这个调查里边我们已经看到两代人:65岁以上是一代人,教育程度很低,农村人比例比较高,收入水平也比较低,财富也比较少;另外一代人大概是四五十岁的,由于中国过去这些年经济起飞,他们可能在中年期获得财富,比如说房子。他们下边的这些人,现在很多二三十岁的人,他们的父母亲如果已经积累了财富,他们可能会得到这些财富;如果他们家里上一代没有财富,比如现在流动的民工,就相对贫困。

现在不仅财富差别很大,收入差别很大,而且社会流动机会已经很快地收拢。如果这样下来的话,会有三代非常不同的人,他们的财富、经济地位、教育水平、就业能力以及今后的健康也会非常不一样。比如中间这一代,是从饥饿的年代一下子便到了丰盛的年代。

我们今天没有看到糖尿病这方面的研究,这都是转型中很清楚的代际更替现象。我们看看周围的国家,日本也经历过这种情况,不过没有中国这么快,中国的台湾或者是韩国都经历过这种几代人的变化。

根据CHARLS的报告看出,第一个应该说是好消息,惯常讲的养老待遇差别不是100倍,而是30倍。媒体上经常讲,退休金现在差别太大,养老待遇是100倍,5000元和50元的比例。从报告中看到的是30倍,这是一个比较可靠的数据,跟平常媒体上炒作的是不一样的。

第二个数字是1亿,45岁以上的人有1亿,其中9900万人是高血压,这是个巨大的数字,而且这里边有40%,是自己不知道的。像这种1亿与40%等数据,是有意思的数据。还一个就是60%的中年男性是烟民,现在做这些研究,不光是养老的问题,老年人的健康要从生活早期就开始看。这个年龄段我们看到有60%的烟民的话,他今后的健康后果和医疗费用实际上不光是对他们个人,对周围的人,对整个社会都会是很大的影响。

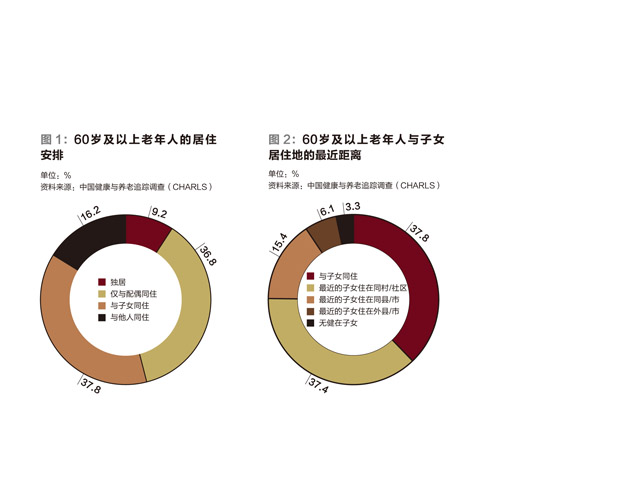

最后两个数字是中国的人口老化,除了速度很快之外,还有一个很重要的特点,就是家庭结构的变化非常急剧。这里面跟我们过去30多年推行的独生子女政策有很大的关系。今天的结果里面讲到,45岁到49岁这个年龄组的人生育的子女数、存活的子女数已经不到两个,我们要再往下看的话,再年轻一点的年龄组里面,这些人实际上也结束生育期了。

从全国来讲,将近40%是只有一个孩子,在城市家庭里面超过80%只有一个子女。多年来北京大学的郭志刚老师做的研究显示,20多年来我们的生育率水平大大低于人口更替水平,现在的水平应该是在1.5左右,甚至不到1.5。

这些数字表明,一方面中国的人口老化是长期的、不可逆转的;另一方面,在遇到各种挑战的情况下,中国的人口老化有一个很独特的特征,即今后家庭作为支持老人的来源是非常脆弱的,这是中国值得关注的一个特点。

王丰为清华-布鲁金斯公共政策研究中心主任